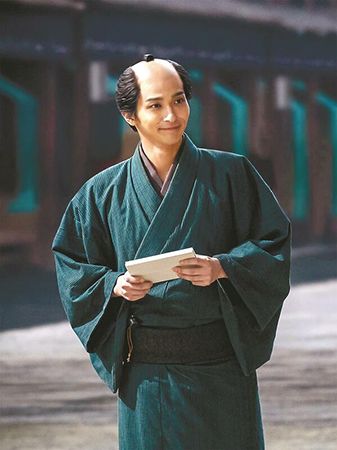

1月から始まった大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(NHK)の主人公は、江戸の出版プロデューサーと評される蔦屋重三郎です。どんな人物だったのでしょう。

娯楽としての読書を定着させた江戸の出版人

Q どんな人物で、何をした人?

A 江戸時代の出版人で、たくさんのヒット作を生み出した

蔦屋重三郎は、江戸時代中ごろの1750年に江戸の吉原に生まれました。吉原は江戸幕府が認めた、男女が出会う遊郭のある町でした。7歳のとき、「蔦屋」という店を営む商人の養子となり、このときから蔦屋重三郎、略して「蔦重」と呼ばれるようになります。

22歳で独立。吉原の入り口近くで義理の兄が営んでいた店の軒先を借り、耕書堂という書店の開業にこぎつけます。新刊に加え、古本も販売していたようです。

やがて、吉原遊郭のガイドブック「吉原細見」の出版を手がけ、これが大ヒットをおさめます。このヒットを機に、蔦重は吉原に集まる作家や画家たちと交流を深めていきます。当時、流行していた絵入りの小説である草双紙や、歌舞伎の人気役者や名所の風景をえがいた浮世絵、その中でも多色刷りの錦絵で人気を集めました。

のちに幕府の老中・松平定信が寛政の改革という政治改革を始めると、出版の世界にも規制の手がのびることに。風紀の乱れを招く本や、政治を批判する本の出版を理由に、蔦重も処罰されました。

それでも、蔦重は出版をあきらめることはなく、47歳でなくなるまで、多くの作品をプロデュースし続けました。

Q 当時の出版界にどのような影響をあたえたの?

A 読書を大衆の娯楽として定着させた

蔦重が生まれたころ、すでに大都市となっていた江戸では、大衆が娯楽としての書物を求めるようになります。蔦重は一般の人々でも手が届きやすいように、安くてうすい本を売り出します。 また、人気作家の文章に、喜多川歌麿などの人気画家の挿絵をつけるやり方で、ヒットを連発しました。

錦絵では、モデルの上半身をアップにし、表情などの細かな表現を楽しめる「大首絵」を確立します。これによって、喜多川歌麿のえがく美人画や、東洲斎写楽による役者絵も評判になりました。

蔦重は数多くの作家や絵描きを見つけ出しては売り出し、一流のクリエーターに育てていったヒットメーカーでもあったわけです。

そして、こうした本や錦絵のヒットで、読書は大衆の娯楽として定着。現在、世界でも有数の出版大国となった日本の読書文化の基礎をつくったのは、大衆娯楽の世界と出版を結び付けた蔦重のおかげとも言われます。

ちなみに、大手書店の「TSUTAYA」「蔦屋書店」の名は、現代で蔦屋重三郎のようなプロデューサーになりたい、とあやかったこともルーツの一つとなっているそうです。

メモ

狂歌の才能も生かしヒット作生み出す

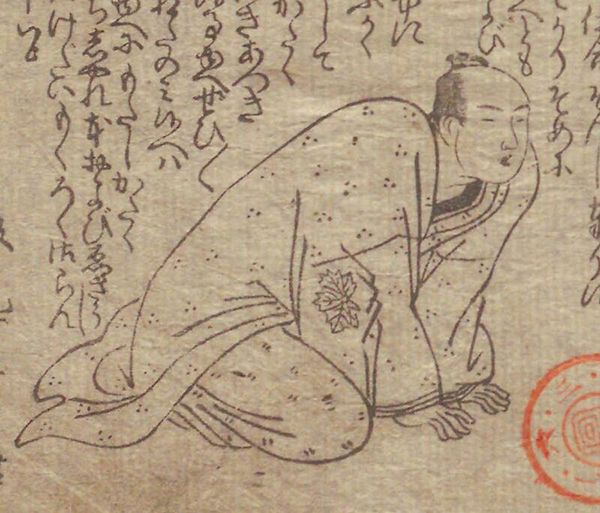

蔦重が生きた時代、伝統的な和歌のスタイルで、じょうだんや、皮肉などを盛りこんだ「狂歌」という文芸が、すさまじい勢いで流行しました。

蔦重は出版人であると同時に、狂歌をつくる狂歌師でもあり、「蔦唐丸(ツタのからまる)」という、ユーモアあふれるペンネームを使っています。

蔦重は、有名な狂歌師を集めて狂歌会を開き、そこでよまれた作品をまとめた狂歌集を出版。さらに、浮世絵と狂歌をセットにした美しい「狂歌絵本」も売り出し、人気を博します。起用した浮世絵師の中には、江戸時代を代表する葛飾北斎もいました。

出版人としても狂歌師としても一流だったからこそできた、蔦重ならではのビジネスでした。

■解説者

安田清人

歴史編集者(三猿舎代表)

(朝日小学生新聞2025年1月3日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。