阪神・淡路大震災から今年で30年。災害時の心理や被災後の心のケアへの理解が深まりました。日常とはちがう心の状態を知っておくと、いざという時の備えになります。

災害時の「心のけが」にも備えと対応を

Q 災害にあったときの心理は?

A 思いこみなど心理バイアスが行動に影響

災害にあうと、とっさに異常な状況だと認識できず、正常の範囲内のことだと思いこむ正常性バイアスという心理が働くことが多くあります。バイアスとは先入観や偏見という意味です。

例えば地震のゆれがあったり大雨警報が出たりしても「どうせ大丈夫だろう」と思うことです。逃げおくれると命取りになります。

正常性バイアスは、平穏な日常生活を送っているときには心の健康に役立ちます。もし、ちょっとしたことでビクビクしていたら、心の負担が大きすぎて、つかれきってしまうからです。私たちが環境の変化に強いのは、正常性バイアスのおかげともいえます。

逃げおくれに関する心理は他にもあります。「周りの人が避難していないから、自分も避難しない」と思う同調性バイアスや、くり返される警報などで「またか」と思い避難しないオオカミ少年効果などが知られています。これらの心理バイアスをどう乗りこえればよいのでしょうか?

まず、異変が起きたときに「心理バイアスがかかっているのではないか?」と思い出すことです。また「ゆれたら机の下にもぐる」など、状況と行動をセットにしてルールを決めておき、考えるより前に避難行動をとるようにします。実際の訓練も大切です。

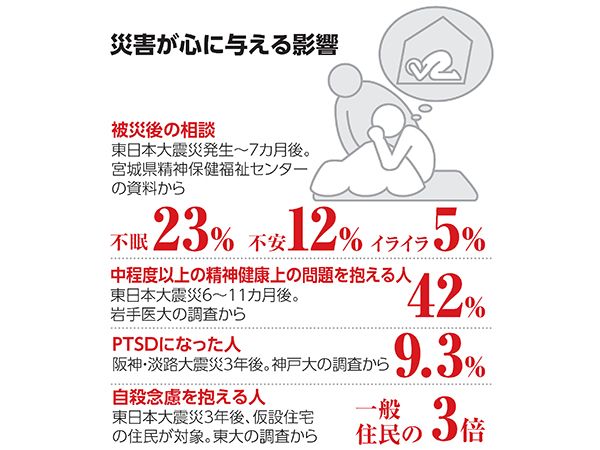

Q 被災後の心への影響は?

A 回復には長期のケアが必要

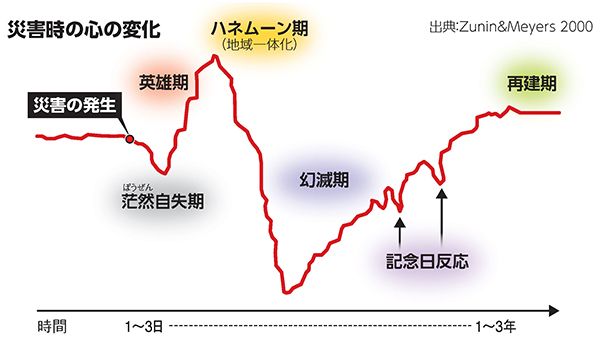

災害にあった後、心はいくつかの段階をへて、少しずつ回復に向かいます。災害から数時間は、衝撃で何が起きたのかが整理できない「茫然自失」におちいります。心にぽっかり穴があいたようになり、無反応になります。

数日後には「現実を直視し、がんばって復興に向かおう」という前向きな心が芽生える「英雄期」に。その後数週間は「ハネムーン期」といい、地域の人たちと協力して避難生活を乗りきろうと積極的な気持ちで活動的になります。

その後、つかれとともに我に返り、家族や家、仕事や財産など多くを失った理不尽さに対する行き場のない怒りや、行政への不信感がつのる「幻滅期」がやってきます。最も気持ちが沈む時期です。

その後、復興とともに年単位で徐々に心が回復する「再建期」にいたります。回復中、発生から1年などの節目に心身の調子が悪くなる「記念日反応」もみられます。長い年月にわたる心のケアが必要です。睡眠、食事、運動で健康を心がけます。人とのつながりが絶たれると心理的苦痛が増すため、孤立しない環境作りが大切です。

生死に関わる衝撃で、こわい記憶を何度も思い出す心的外傷後ストレス障害(PTSD)が引き起こされることも。必要に応じて専門家に相談することが大切です。

メモ

いくつもの震災へて結成された支援チーム

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を機に、災害後の心のケアの重要性が注目されるようになりました。PTSDという言葉が広く知られたのもこのころです。

その後、新潟県中越地震(2004年)や東日本大震災(11年)などの災害をへて、災害派遣精神医療チーム(DPAT)が結成されました。災害後に被災地域で精神科医療の提供や精神保健活動の支援を行う、専門的な精神医療チームです。去年1月1日の能登半島地震では、発災後48時間以内に被災地に入って活動したDPAT先遣隊の活動も注目されました。

■解説者

瀧澤美奈子

科学ジャーナリスト

(朝日小学生新聞2025年1月10日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。