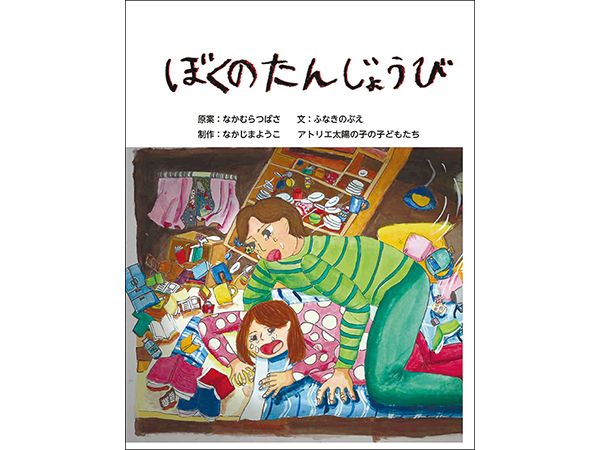

絵画教室「アトリエ太陽の子」 絵本『ぼくのたんじょうび』を出版

大地震が兵庫県などをおそい、6434人が亡くなった阪神・淡路大震災から、17日で30年になります。絵で震災を語りつぐ活動をしてきた兵庫県神戸市の絵画教室「アトリエ太陽の子」は先月、絵本『ぼくのたんじょうび』を出版しました。えがいたのは、震災の日に生まれた中村翼さん(29歳)の実際の物語です。(中塚慧)

219人の生徒が共同制作

絵本は、食卓に誕生日ケーキなどのごちそうがいっぱいのった幸せそうな絵で始まります。

ページをめくると、場面は1995年1月17日午前5時46分に。この日が「ぼく」の誕生日です。地震でものが散らかる部屋で、お父さんが大きなおなかのお母さんを守っています。外では火事が発生。マンションの10階から階段を急いでおりて、避難所の小学校にのがれました。

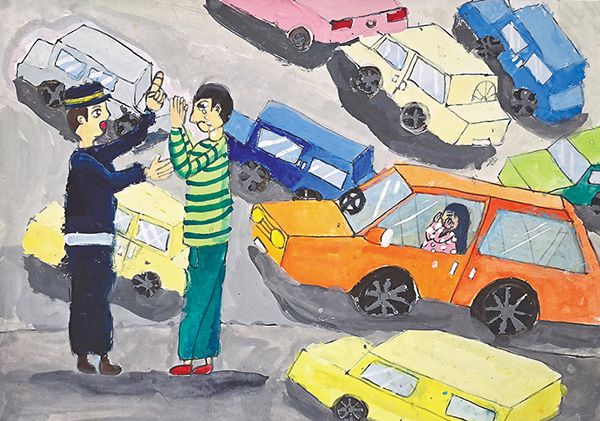

赤ちゃんはいまにも生まれそうです。お父さんはお母さんを車にのせて病院に向かいました。信号機がとまり車が進まない中、警察官は車線のわきを通らせてくれました。

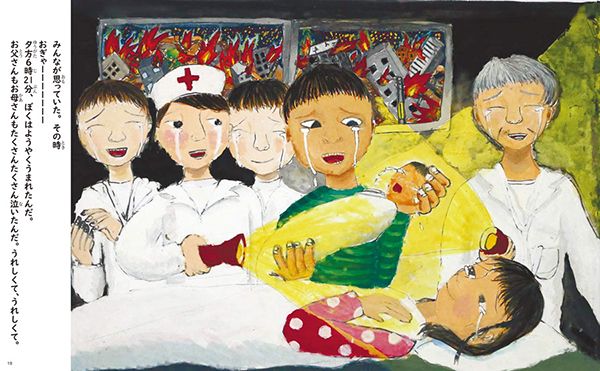

やっと着いた病院は停電で真っ暗。お父さんは、看護師とともに懐中電灯でお母さんを照らしました。午後6時21分、ぼくはようやく生まれました。お父さんもお母さんも、うれしくて泣きました。

◇

絵本作りには、219人の生徒がかかわりました。2022年10月に中村翼さんを教室に呼んで話を聞き、心に残る場面を画用紙にかきました。津田雫輝さん(5年)が選んだのは、お父さんが車で病院に向かうも前に進めず、警察官に泣きながらうったえるところです。「混乱の中、いろいろな人が協力した話に心ひかれて絵にしました」

中村さんの両親にも当日のことをくわしく聞き、23年春に絵本作りを本格的に開始。九つの場面を、約15人のグループごとに仕上げました。

出産の場面は、水上はるかさん(5年)が中心にかきました。工夫したのは光の表現です。暗い中、赤ちゃんに懐中電灯の黄色い光が強く当たっています。「つらい中でも助け合って、奇跡が起きたことが伝わればうれしい」

風早翔太さん(5年)がかいたのは、小学校に避難する場面。自身のお父さんもこの震災にあい、避難所で過ごしました。その話も参考に「人々の表情があせっているようにかきました」。野村彩衣さん(6年)は「かくうちに想像がふくらみ、あの震災を身近に感じました。この絵本を通じて100年先まで語りついでいけたら」と話します。

費用はクラウドファンディングで支援をつのり、3千部印刷しました。約半数は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震で被災した小学校におくります。残りは販売し、売り上げは被災地や、ウクライナからのがれた子どもたちに寄付する考えです。

「絵の力で傷をいやしたい」が原点

阪神・淡路大震災で教室の生徒2人も亡くなりました。小学1年生と5歳の姉妹です。一家5人が家の下敷きになり、全員犠牲になりました。

教室の主宰代表、中嶋洋子さん(72歳)が泣いていたら、姉妹のおばあさんが声をかけました。「先生、泣かないで。息子(姉妹のお父さん)をほめてやってください」。聞けば、お母さんは姉妹と赤ちゃんをだき、お父さんはみんなを守るような体勢で亡くなっていました。両親の遺体は無残な姿でしたが、子どもたちの遺体は無傷だったそうです。

震災後、子どもが笑わなくなったという保護者たちからの相談で、中嶋さんは絵画教室をすぐに再開。「絵をかくとみんなおだやかな顔になり、鼻歌まで聞こえました。絵の力を感じました」

2004年からは、子どもたちが震災の話を聞いて絵にする「震災・命の授業」を開始。「絵の力で阪神・淡路大震災の傷をいやしたいというのが、原点です」。これからも神戸の子どもたちの絵で震災を語りついでいきます。

絵本のモデルになった中村翼さん

絵の迫力に、おどろきました。子どもたちの魂がこめられていると感じました。こわれた街並みや燃えさかる炎……。両親は、あの日神戸で見た光景と変わらないと感じたといいます。感想を聞くと「すごい」の一言でした。

印象深い絵の一つは、ぼくが生まれる場面です。人々の表情が豊かで、うれしさが伝わります。余震もある中、人々が助け合って一つの命が誕生した奇跡を表しているようです。

ぼくは「語り部KOBE1995」という団体で、震災を語りつぐ活動をしています。これからはこの絵本の力を借りて、小さい子たちにも語っていきます。

『ぼくのたんじょうび』

(原案 なかむらつばさ、文 ふなきのぶえ、制作 なかじまようこ・アトリエ太陽の子の子どもたち、アトリエ太陽の子・ボランティア部、1540円)

阪神・淡路大震災

1995年1月17日午前5時46分に起きた地震。震源は兵庫県の淡路島北部で、規模を示すマグニチュードは7.3。神戸市などで震度7を記録しました。死者6434人、行方不明者3人、けが人4万3792人。全半壊した住宅は約25万棟にのぼります。

(朝日小学生新聞2025年1月6日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。小学生にわかりやすいニュース記事、勉強方法や受験情報、おすすめの本などを紹介。毎日読むことで読解力もアップ!最初の1か月無料 !