岩手県大船渡市で26日に山林火災が発生し、27日午前も複数の場所で燃え続けています。市などによると26日夜の時点で、少なくとも84棟の建物が焼けるなどの被害がありました。焼けた面積は約600ヘクタール以上といいます。

市によると、27日午前7時現在で、7か所の避難所に540人が避難しています。県内では19日から山林火災が相次いでいて、今回で3度目です。気象庁によると、火災現場の地域では乾燥注意報が続き、風も強いといいます。

◇

日本では冬から春にかけては山火事が増える時期です。たき火などの後しまつが不十分で火事になることが多く、林野庁は「火の取りあつかいに注意して」と呼びかけています。(前田奈津子)

最も多い原因はたき火

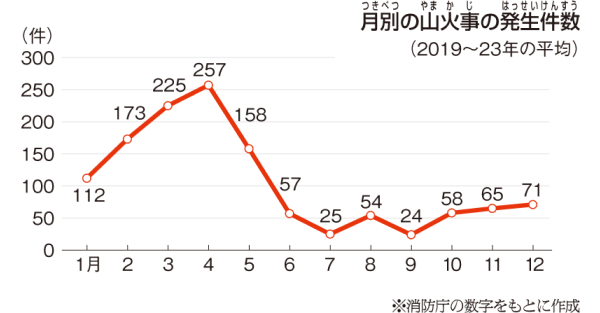

全国で発生した山火事は過去5年間(2019~23年)の平均でみると、1年間に1279件です(消防庁調べ)。森林などが燃えた面積は約705ヘクタール。毎年、東京ドーム約150個分が燃えている計算です。

発生が特に多いのは2~4月です。この時期に件数が増えるのは、風が強く、特に太平洋側は空気が乾燥することなどがあげられます。草がかれ、落ち葉が積もるなど、燃えやすいものが森や林にたまることも影響するとみられます。

春になって暖かくなると、ハイキングや山菜とりなどに出かける人が増えます。このとき、火の後しまつを十分にしなかったために火事になることもあります。

範囲が広がりやすい

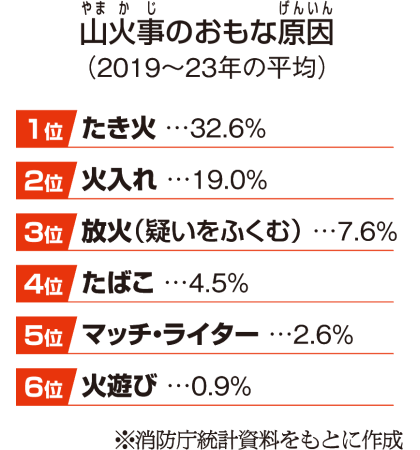

山火事の原因がわかっているもので最も多いのは、たき火で、次に火入れ(土地を肥やすためかれ草などを焼くこと)となっています。その他、たばこやライターの使用など、人の行動が原因につながっています。

山火事は一度発生すると範囲が広がりやすく、車が入りにくい場所などは消火に時間がかかることが少なくありません。

山火事を防ぐために覚えておきたいこと

近くに燃えやすいものがないか確認

林野庁と消防庁は毎年3月1日~7日を「全国山火事予防運動」の期間としています。

山火事を防ぐための心構えを広め、森林を守ることなどがねらいです。

❶ たき火は決められた場所以外ではしない。ルールを守り、火をつける前に近くに燃えやすいものがないか確かめます

❷ 風の強い日や乾燥している日は、たき火をやめます。風がふいて火が草などに燃えうつるおそれがあります

❸ たき火をするときはその場からはなれない。事前に消火用の水などを必ず用意します。終わったら火が消えているか十分に確かめます

❹ ライターやマッチを使って遊ばないようにします

❺ 山に出かけるときは大人といっしょに行動しましょう。万が一、火が広がってしまい危ないと思ったら身の安全を確保して、119番の緊急通報をしてください

林野庁森林保護対策室長の門脇裕樹さん

「キャンプに行くときなどは、火の取りあつかいに注意してください」

(朝日小学生新聞2025年2月8日付、2月28日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。