自然な会話や画像、動画、文章、音楽などが自動でつくられる生成AI(人工知能)。活用の期待と不安を整理するためのルールづくりをめぐって、模索が始まっています。

進化が加速する中 安心して使える技術に

Q なぜAIの活用にルールが必要なの?

A 生成AIによるさまざまな問題があるから

ここ数年、生成AIの技術は急速に向上し、自然な会話や高度な画像、動画、文章、音楽、コンピュータープログラムなどの自動生成が可能になっています。

これからの時代は、かかる費用や手間を省く、働き手不足を補う、危険な仕事やまちがいの許されない作業を人間の代わりにするなど、はば広い分野で生成AIの活用が進みそうです。現在は人類の歴史上でもまれな、働き方や産業構造が大きく変化する時期にさしかかっているのです。

しかし、いまの生成AI技術は、ブレーキのない車が交通ルールのない道路を突然走り始めたようなものです。技術というのは「よく切れる刃物」と同じです。良いことにも悪いことにも使えます。たとえば、にせ動画や合成音声による詐欺、情報操作、人権侵害、サイバー犯罪、著作物などの権利の侵害といった問題があります。

リスク(危険)を洗い出して、良い目的のために安心してAIを使うことで、イノベーション(技術・事業などの革新)が加速します。ですから、すでにある法律の活用もふくめ、ルールを考えることが大切です。

Q ルールづくりの難しさは?

A 推進と規制のバランスや、他の国の動きと合わせること

技術の進むスピードに法律を合わせるのは大変です。イノベーションを推進しながら規制することや、他の国と足並みをそろえることの難しさもあります。自分の国だけ規制が厳しすぎると、AIの競争に出おくれます。ゆるすぎると、社会のリスクが高まります。その「さじ加減」が重要です。

2022年秋に、生成AIのチャットGPTが広まり、リスクに対する認識が急速に高まりました。23年5月にはG7(主要7か国)広島サミットで日本が、生成AIに関する国際的なルールづくりを呼びかけました。

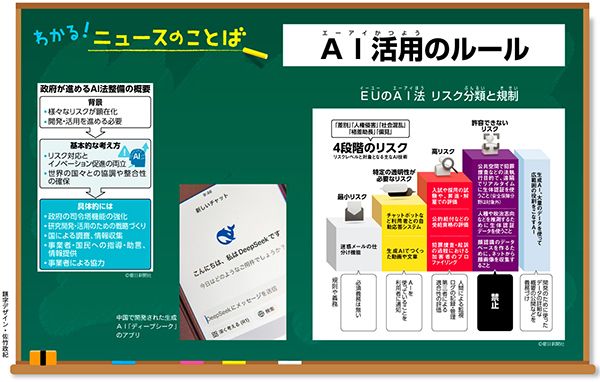

世界中で規制の検討や発表の動きがある中でも、24年8月に発効したヨーロッパ連合(EU)のAI法(AI Act)が注目を集めています。世界初の、AIだけにしぼった規制法です。

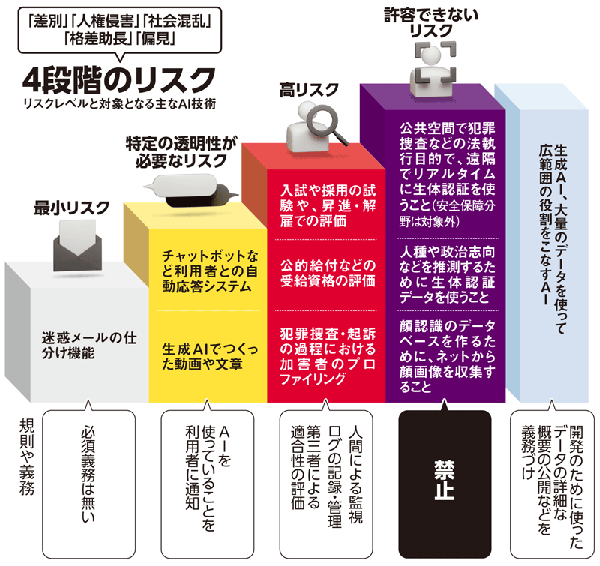

この法律では、基本的人権や民主主義などの価値を守るため、AIのリスクを4段階に分類し、規制の強さにちがいを設けました。違反すると罰金が科されます。たとえば、無意識のうちに行動を誘導するAIや、年齢・障がい・経済的地位などを悪用するAI、職場や学校で人の感情を推測するAIなどは禁止されます。

生成AIに関する規定もあり、文章や画像、音声などはAIでつくられたことを明示しなければなりません。著作権で保護されたデータをAIの機械学習に使った場合に公表する義務もあります。

最近のニュース

日本でもAI法案 国会に提出へ

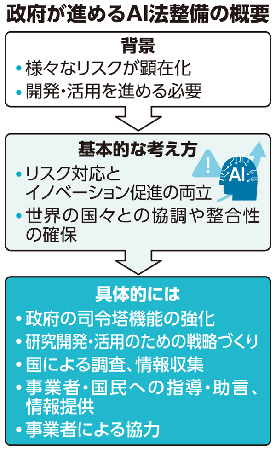

政府は、日本初のAIに関する法案を、現在開かれている通常国会に提出する見通しです。法案は、AIを活用した競争力強化とリスク管理の両立を重視し、犯罪などのおそれがある場合は国が企業を調査や指導できるとしていて、規制は弱め。すでにある法律を活用する方向です。

AIをめぐる世界の動きは日々変化しています。アメリカ(米国)ではトランプ大統領が、前政権によるAI規制をやめる考えを表明。中国では米国製並みの性能をもつとされる生成AI「ディープシーク」が登場しました。AIの最適なルールは、世界中で模索が続きそうです。

解説者

瀧澤美奈子

科学ジャーナリスト

(朝日小学生新聞2025年2月14日)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。