東京大学教授の広瀬友紀さん(心理言語学)が、身のまわりのいろいろな「ことばのまちがい」をとりあげます。小学生のテストや宿題だけでなく、身近な大人あるいはもっと小さい子どもが使うことばにも「これって!?」と思うまちがいがいろいろあります。まちがいは人間やことばについて、多くのことを教えてくれますよ。

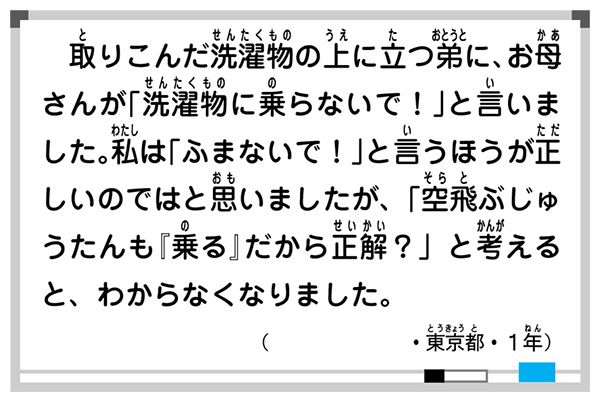

【相談】

ことばの推理力 突きつめよう

洗濯物の上に立つ弟さんのようすを思いうかべると、「乗らないで」「ふまないで」のどちらでも通じそうです。だけど「乗らないで」はまちがいだと、まず思った理由は何だったのでしょう。もしかしてこう推理したのかな。一つのことを指すのにふさわしい言い方は一つだけ。弟は洗濯物を「ふんでいる」と言える。ならば他の言い方はふさわしくない。

同じことをいろいろな言い方で表すことはよくあるよ、と大人なら思うかもしれませんが、こうした「あれを○と呼ぶなら、□と呼ばれるのは別のものであるはず」という推論は、小さい子どもが無数のことばの意味を知る中で、多少のかんちがいと引きかえに、大切な役割を果たすと言われています。

たとえば、「ワンワン」は動物全部のことだと思いこんでいた子どもが、ネコを「ニャンコ」と言うと知ることで、「ワンワン」は動物をすべて指すわけではないと理解できるのもそのためです。

相談者さんのここまでの推理力、なかなかのものです。さらに「空飛ぶじゅうたんに『乗る』と言えるなら、洗濯物も『乗る』で正解?」と、自力で結論を修正し、それを説明する力にも感心しました。

では「乗る」と「ふむ」はけっきょく同じ意味のことばだと言えるのでしょうか? せっかくなので、推理力をさらに発揮してもらいましょう。

たとえば、弟さんが洗濯物の上にすわっていたら? 「乗っている」とは言えそうだけど、足ではないので「ふんでいる」とは言わないような……。または「おしりでふんでいる」とわざわざ付け加えないと伝わらなさそうです。では、片足でドンドンとくり返す動作なら? 「ふんでいる」とおこられてもやはり、「乗っている」とは言わないですね。

このように「ふむ」と言えても「乗る」はヘン、またはその逆、という例をいろいろ探してみましょう。どちらでも言える場合だけを考えてもわからなかった二つのことばの異なる意味あいが、うきぼりになるはずです。それが国語辞典よりくわしい説明になればすごい! さらにすごいのは、その情報のもとは頭の中から引き出されたもの、つまり気付かぬうちに、ちゃんと知っていたということなのです。

広瀬友紀(ひろせ・ゆき)

大阪府出身。アメリカ・ニューヨーク市立大学で言語学の博士号を取得。著書に『ちいさい言語学者の冒険』や『ことばと算数 その間違いにはワケがある』、『子どもに学ぶ言葉の認知科学』。

(朝日小学生新聞2025年2月7日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。