3月に入り、少しずつ春が近づいてきました。野山や林などに出かける機会も増えるかもしれませんね。動物や虫、植物などの観察も楽しめそうです。一方で、身近な自然の中には、むやみにさわったり近づいたりすると危険な生き物もいます。どのように気をつければよいのでしょうか。(奥苑貴世)

迷ったらさわらない

動物や植物、農業などをテーマにした絵本や児童書を多く手がけている谷本雄治さんは「プチ生物研究家」として、さまざまな生き物の観察や写真撮影をしています。1月には、身近な生き物にかかわるときの注意をまとめた『これで安心!自然観察 ご近所のキケン動植物図鑑』を出しました。

例えば、スズメバチに刺されたり、マムシにかまれたりすると危険だと知っている人は少なくありません。一方、危険な特徴を持っていても、知られていない身近な生き物も多いといいます。命にかかわるほどではなくても、はれやかゆみ、痛みを引き起こす場合もあります。「まずは、身近な自然にこんな危険もあるんだ、と意識することが大切です。生き物のすべてを知ることは難しいのですが、迷ったらむやみにさわらないで」と谷本さん。

環境の変化で街にも

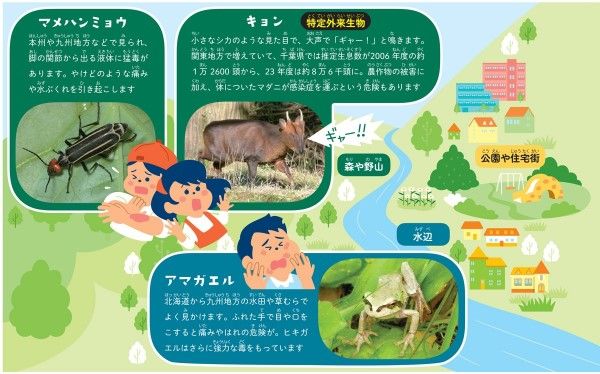

気候の変化や土地の開発などで、生き物が暮らす環境が変わっています。谷本さんによると、かつては山の奥深くにしか生息していないと思われていた虫や植物を、街なかや公園、遠足やハイキングで出かけるような野山で見かけることも増えています。

住宅街にクマが現れたり、シカの仲間の特定外来生物「キョン」が関東地方で増えていたりと、ニュースになることも少なくありません。直接けがなどをもたらす生き物ではなくても、増えすぎたり、生息地が広がったりして、もとの環境や農業に影響をあたえていることもあります。

「人間にとっては『危険』な特徴でも、生き物にとっては、自然界で生き残るために身につけた力です。生き物たちの環境変化は、人間の活動によるものでもあることを忘れずに、マナーを守って、自然観察や散策を楽しんでください」と谷本さんは話します。

『これで安心!自然観察 ご近所のキケン動植物図鑑』

(朝日小学生新聞2025年3月3日付)

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。