大勢の前で自分の考えを伝えるプレゼンテーション(略してプレゼン)。どのように取り組むと、力を高められるのでしょうか。難関大学受験専門塾の代表で、スタディサプリで講師をつとめる柳生好之さんに聞きました。(編集委員・沢辺雅俊)※2020年4月24日付の記事を再編集

主語は「私たち」

――ふつうの「発表」とは何がちがうのですか。

発表は自分が調べたことなどをわかってもらうのがゴール。プレゼンはみんなに協力してもらう、相手を動かすことがゴールです。プレゼンでは資料をスライドで見せるイメージがありますが、発表も同じ。どちらも論理的に順序立てて説明し、根拠を示します。

――プレゼンが重視されるのはなぜでしょうか。

将来、世の中に出て働くとき、チームで取り組むことが多い。プロジェクトチームを組んで企画を立ち上げたり、販売したり。仕事を進めるには、まわりの協力が欠かせません。

「感情」や「人柄」で心をつかむ

――プレゼンのこつや流れを教えてください。

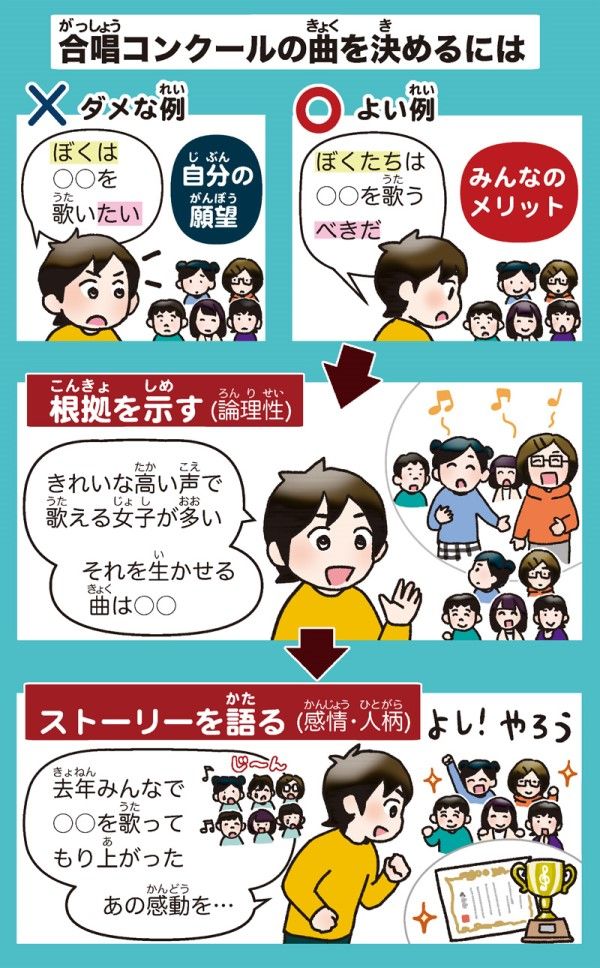

「自分のため」ではなく、「みんなのため」「相手のため」だと伝えるのがポイントです。主語は「私」ではなく「私たち」や「みなさん」とします。文末は「~したい」ではなく、「~すべきだ」「~したほうがいい」です。

一例を挙げます。合唱コンクールで歌う曲を決める場合、「自分は○○を歌いたい」と伝えると、自己中心的と思われる心配があります。「私たちは○○を歌うべきだ」としてみます。

次に説明するのは「根拠」です。「この曲なら□□だから審査員にアピールできる」と、その曲がいい理由を論理的にうったえます。

「感情」や「人柄」を伝えることも重要。「去年みんなで○○を歌ったときはもり上がった」などとストーリーを入れてみましょう。「みんなのため」という気持ちが伝わる表現なら、話し手の人柄を前向きに受けとめてくれるはずです。

――ふだんの生活でも、プレゼンは役立ちますか。

家庭で使ってみるといいですね。たとえば夕食のおかず。「焼き肉が食べたい」とさけぶのではなく、「焼き肉にしたらいいと思う」「最近は野菜がつづいているけど、肉は○○という栄養が豊富」「お父さんとお母さん、最近つかれているようだし、焼き肉ならみんなが元気になる」と説得してみましょう。

――保護者に対するアドバイスを教えてください。

「△△したい」といわれたときに「どうして?」とたずねてみてください。きっと、その子なりに説明しようとします。説明が足りない場合は「納得いかないなぁ」といえば、さらにがんばるものです。この積み重ねで説明する力がのびていきます。子どもにとっては、協力してくれる仲間が増えることにもつながるのです。

柳生好之さん

早稲田大学卒業。スタディサプリ(リクルート)で「東大現代文」などの講師をつとめ、難関大学受験専門塾などを経営。著書に『ゼロから覚醒 はじめよう現代文』など。

(朝日小学生新聞2020年4月24日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。