コロナ禍で広がったオンラインでの授業や自主学習。効果的に学ぶアドバイスを、インターネットで授業を配信する「スタディサプリ」のコンテンツ責任者、棚橋広明さんに聞きました。(松村大行)※2020年6月12日付の記事を再構成

マイペースで進めやすい 教室での環境に近づける

朝の会をZoom(オンライン会議システム)で開く、授業を動画で配信する――。こうしたオンラインでの学習環境について、棚橋さんは「(コロナ禍による休校で)予想したより少なくとも3年早く先に進んだ」と話します。

オンライン学習は大きく、授業を生配信する方法と、すでに収録した授業の動画を配信する方法に分かれます。生配信では画面を見ながら授業を受け、わからないことがあればその場で質問できます。授業が後で見られるように、オンライン上に動画として残し、いつでも見られるようにしていることも多いです。

好きなときに授業の動画が見られるオンライン学習の場合、その良さとして、棚橋さんが考えるのは「周りに合わせず、自分のペースで進めやすい」ことです。先に問題を解いてから授業を見るなど、自分に合う方法を選びやすいです。

動画を早回しで再生する機能を使い、学習時間を短くすることも。逆に苦手な科目や分野なら、授業を何度もくり返し見たり、映像を一時停止して、じっくり考えたりもできます。

一方で、教室に一堂に集まって学ぶ授業になかなか追いつかないところもあるそうです。たとえば、目の前で教える先生や、机を並べる友だちの存在。「多くの小学生は、一人で勉強のやる気を保つのが難しいです。みんながいる教室なら、自然と集中できる空気が生まれます」

オンライン学習の効果を高めるには、この弱点をどう補うかがポイントだといいます。

棚橋さんは次のような方法をすすめます。

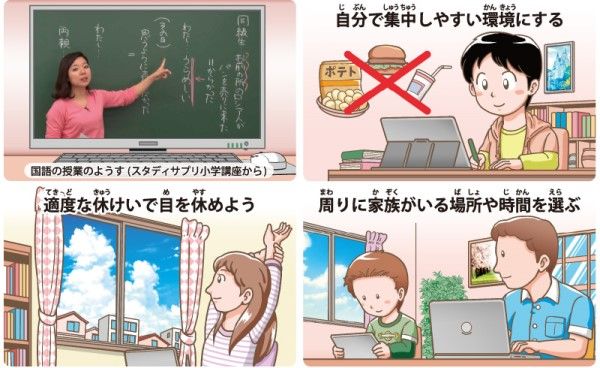

①集中しやすい環境を自分で整える

近くにある食べ物や飲み物などは片付け、頭を「勉強モード」に切り替えます。

②あえて、だれかいる時間や場所を選んで勉強する

家族が食事の準備をする時間に合わせ、リビングで勉強するのもおすすめ。声や音が気になる場合は、イヤホンをつけると集中しやすいかもしれません。

③集中力を保つためにも、適度に休けいをとる

15分や30分など、学習時間を決めましょう。画面を見続けて、目に負担がかかるのも心配です。目は画面から30センチ以上はなし、休むときには遠くを見るようにするといいです。

④家族の助けを積極的に借りる

家で学ぶオンライン学習では、家族は勉強を見守る先生や、声をかけてはげまし合う友だちの代わりになる存在です。わからないことを質問するなど、いろいろたよってみてください。

こうした学習の方法を習慣づけることは、オンラインだけでなく、ふだんの家での勉強に広く生かせるといいます。

(朝日小学生新聞2020年6月12日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。