日本からの輸入品には「24%」

アメリカ(米国)のトランプ大統領は4月2日、貿易相手国の関税などをふまえて、自国の関税を引き上げる「相互関税」のくわしい内容を発表しました。まず、5日からほぼすべての国・地域に一律で10%の関税をかけます。そのうえで、自由な貿易をさまたげる規制をもうけているとみなした国などに対し、より高い税率を9日からかけます。日本にかける税率は「24%」としています。

関税

海外の商品を輸入する場合に課される税金。商品を輸入する人や業者がしはらいます。商品を売る値段に上乗せされるため、関税が高くなると売れ行きに影響をおよぼします。

◇

関税や貿易のしくみついて、小学校の教科書にはどう書かれているのでしょうか。ここからは、浜学園、駿台・浜学園の松本茂学園長が解説した2024年12月17日付の記事の再構成です。

ここがポイント! 保護貿易と自由貿易の違い

貿易によって海外から安くものが輸入されると、国内の同じようなものが売れなくなるかもしれません。防ぐにはどうすればいいでしょうか。輸入品に高い関税をかけるのが一つの方法です。このように自国の産業を守ろうとする貿易のありかたを「保護貿易(主義)」といいます。自国の製品やサービスの輸出を後押しすることも、その考えにそったものといえそうです。一方、関税を低くしたり、まったくかけなかったりして、規模を広げて活発にしようとする貿易のありかたを「自由貿易(主義)」といいます。製品やサービスを安く手に入れられ、競争力のある産業を育てることなどもできます。

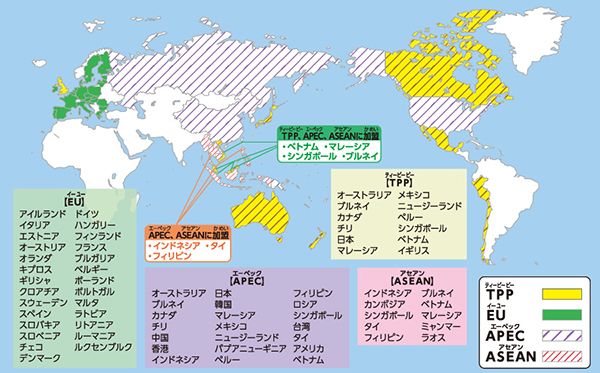

同じ地域の国々がまとまり、経済や安全保障などの分野で協力する枠組みをつくる動きを地域統合(地域主義)といいます。EU(ヨーロッパ連合)がよく知られ、東南アジアの10か国によるASEAN(東南アジア諸国連合)、太平洋をかこむ21の国や地域が参加するAPEC(アジア太平洋経済協力会議)なども地域統合の例です。

教科書では 国どうしで争いになることも

日本の貿易について教わるのは5年生が中心。教科書のなかには外国からの製品が安く大量に輸入されると、国内の産業がおとろえる心配があり、輸入品に高い関税をかけて値段を上げることで国内の産業を守ってきた、などと説明するものがあります。そのうえで、ここ20年ほどは国がおたがいに関税をなるべくなくし、自由な貿易を進める動きが広がった、などとつづきます。

別の教科書をみると「貿易まさつ」をキーワードとしてもりこみ、自国の産業を守ろうとして輸入を制限し、争いになることがある、などと解説されています。

中学入試では 貿易にかんする略語を確認

貿易に関連する出題では、アルファベットの略語がよく問われる印象です。関税の削減や撤廃を軸にする自由貿易協定がFTA、関税だけでなく知的財産の保護や投資ルールの整備などもふくめ、特定の国や地域のあいだで結ぶ経済連携協定がEPAです。自由に貿易できる体制を守る国際機関として1995年にできたのがWTO(世界貿易機関)で、貿易をめぐる争いの解決や話し合い、ルールづくりなどに取り組みます。

おさえておきたいのがTPP(TPP11/環太平洋経済連携協定)。関税の引き下げや撤廃など、太平洋を取り囲む国を中心とする協定です。もともとは日本をふくむ12か国で交渉が進められましたが、2017年にアメリカが離脱を表明。このときの大統領だったのが2025年1月から再びその座についたドナルド・トランプさんです。2020年にEUを離脱したイギリスが、TPPへ正式に加盟したこともポイントです。たとえば2024年度の入試では選択肢のなかからTPPに加盟していない国を答える問題があり、埼玉・浦和明の星女子中ではインドを、愛知・海陽中等教育学校ではアメリカをそれぞれ答えさせました。

執筆 松本茂(浜学園 駿台・浜学園)

(朝日小学生新聞2025年4月4日付、2024年12月17日付を再構成)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。