太陽の光や海の波で細かくなったマイクロプラスチックは、海洋を汚す原因になっています。世界中の研究者たちがどこにどれくらいあるか調べていますが、分析するのに今は手作業が欠かせません。そこで、海洋研究開発機構(JAMSTEC)はこれまでの約6倍速く調べられる装置を開発しました。(浴野朝香)

どこにどれだけあるか確かめたい

大きな問題になっているプラスチックごみ。経済協力開発機構(OECD)によると、海や川におよそ1億5200万トン(2020年)のプラスチックがたまっているとみられています。

プラごみは太陽の光や海の波などによって細かくなり、5ミリ以下になると「マイクロプラスチック」と呼ばれます。海には170兆個を超えるマイクロプラがただよっているとされています。

海の生き物へ悪い影響がないか心配ですが、マイクロプラを食べた魚を人間が食べることによる健康への影響も心配されています。

これ以上海や川を汚さないように世界の国々が話し合っています。主要7か国(G7)は、2040年までにプラごみによる新たな汚染をゼロにする目標に同意しています。

こうした目標が達成できているか確かめるためにも、プラごみが海のどこにどれだけあるかを知る必要があります。

ところが海に流れ出たはずのプラごみがどこに行ったかほとんどわかっていません。深海などにたまっていると考えられています。

研究者たちは、海でごみをすくい、プラスチックが混ざっていないか調べていますが、なかなか進んでいません。

※主要7か国(G7):フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダとヨーロッパ連合のこと。

マイクロプラの自動分析装置を開発

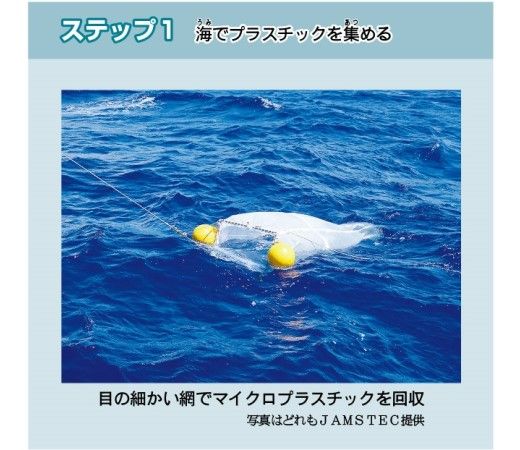

JAMSTEC地球環境部門の中嶋亮太さんたちは、これまで海の表面に浮かぶマイクロプラスチックを集め、調べてきました。

目の細かい網を、水中で20分ほど引くと、多い場所では1千つぶ以上のマイクロプラが集まるそうです。

ところがプラ以外のごみもたくさん集まります。

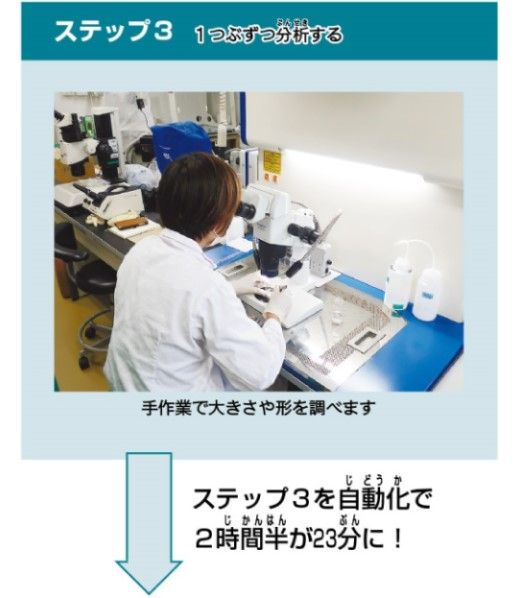

今は人が見分けて区別しています。そして、見つけたプラを一つずつ顕微鏡にとりつけたカメラで撮影し、大きさと形を記録します。次に材質を測る装置に移し、その材質を調べ、結果をパソコンに入力します。

これは、とても手間と時間がかかります。マイクロプラはとても小さいのでピンセットでつまんだ時に落としてなくしてしまうといったミスや、慣れている人とそうでない人とで作業効率に差が出てしまうといった問題もありました。

そこで、JAMSTECは企業といっしょにマイクロプラを自動で分析できる装置を開発しました。

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。