「2千円備蓄米」スーパーなどで販売始まる

日本人の主食であるコメの値段が、去年からずっと高い状態が続いています。しかし6月に入り、災害時などのために保存していた政府備蓄米を、大手スーパーなどが格安で販売し始めました。なぜ安く売れるのか。このやり方に問題はないか。茨城大学教授の西川邦夫さんに聞きました。(関田友衣)

政府がスーパーなどと契約を結び 価格決めて売り渡し

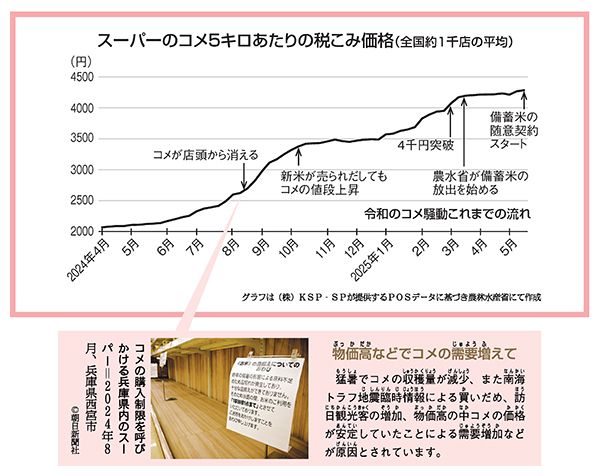

5キロ2千円程度のコメが、スーパーにならび始めました。3月に4千円を突破したというニュースが流れましたが、約半分の価格です。

なぜ値段の安いコメが出てきたかというと、5月に新しい農林水産省の大臣になった小泉進次郎さんが「備蓄米の随意契約」を始めたからです。

政府は、市場にコメがたくさん出回れば価格が安くなると考え、3月から備蓄米の放出を開始。最も高い金額を提案(入札)した農協などの集荷業者に、政府がコメを売る方式をとりましたが、コメの値段は下がりませんでした。そこで新たに、政府が集荷業者ではなく、スーパーなどの小売業者と契約を結び、コメを売る随意契約を始めました。

「随意契約の長所は、政府が売り渡し価格や売り先を指定できること。これまでのやり方だと、集荷業者間の競争で落札価格が高くなり、いろいろな手数料もかかるので、コメの値段は高いままでしたが、随意契約だと安くできました。また消費者に届くまでの時間も早くなりました」

一部の店に格安のコメがならぶことで、「高い値段のコメにも影響をおよぼし、コメ全体の価格の水準が下がるのが理想的」だそうです。しかし、随意契約には問題もあります。

本来の価格が見えなくなる問題も

消費者も農家も納得できるには

ものの価格はふつう、ものがどれくらい必要か(需要)と、どれくらいつくられるか(供給)のバランスによって決まります。

しかし、随意契約は政府がコメの売り渡し価格を決めるしくみです。これが続くと、「これまで自然に決まっていたコメ本来の価格が見えなくなってしまう」と、茨城大学教授の西川邦夫さんは言います。今とは逆に、本来はもっと安いのに、高い状況にもなるかもしれません。

「なので政府がコメの販売に介入する条件、どういった基準でコメの価格や売り先を決めているかを、もっと公開する必要があります」

加えて、農林水産大臣の小泉進次郎さんは「需要があれば備蓄米を全部出す」と言っています。備蓄米がなくなってしまったら、災害などの緊急事態が起こると、困ります。海外から輸入したコメもためているそうですが、「それも限りがある」と西川さんは言います。

格安のコメが出始めると、消費者はうれしいです。でも、コメをつくる農家はどんな気持ちでいるのでしょう。

西川さんは「備蓄米の放出でコメ全体の価格が大きく下がり、5キロ2千円を下回るようになったらどうしようと、心配している」と考えます。

これまで農家は、コメの価格が安く、赤字になることもあり、不満をいだいてきたそうです。去年から続くコメの値上がりは、農家にとっては喜ばしいことでした。

「しかし格安の備蓄米に行列ができているのを見ると、消費者が求めているのは安いコメだとわかります。エンゲル係数(家計の消費支出に占める食費の割合)が上がる中、以前より人々は、食品の価格に敏感になっているのでは」

消費者も農家も納得できるコメの標準的な価格はいくらか。今のさわぎが落ち着いた後も、議論になりそうです。

消費量を減らさないことが農家守る

現在のコメの値上がりは、去年のコメ不足がきっかけで起こりました。コメ不足の根本的な原因にも、ぜひ目を向けてみましょう。

日本では、人口減少や高齢化によって、毎年コメの消費量(需要)が10万トンずつ減少。農家のなり手も不足する中、生産量(供給)を減らしてきたのです。しかし去年、さまざまな理由でコメの需要が増えたとき、コメが足らなくなってしまいました。

とはいえ、今後コメの生産量を増やしても、人口が減り続けているので、今度はコメがあまってしまうかもしれません。

もしみなさんが大人になっても、国産のコメを食べたいのであれば、消費量を減らさないことが大事。西川さんは「ぜひ意識的にコメをたくさん食べるよう習慣づけて」と呼びかけます。

また今回のコメ騒動で、農家の現状や、政府がどんなコメの政策を行ってきたのかが注目されるようになっています。「みなさんもそれを見て、どうしたら、日本で農家の負担が少なくコメがつくれるのかなども考えてみてほしいです」

知ろう!コメづくりの歴史

約3千年前 稲作には、畑での栽培と水田での栽培があります。水田に限っていえば、今から約3千年前に、中国大陸から朝鮮半島を経由して、日本列島に伝わったという説が有力です。

古墳時代 4~6世紀、近畿地方を中心に巨大な古墳が多数つくられました。この国家事業には多大な労働力と、それを支える食料が必要。そこで、時の権力者は土地を切りひらいて水田を広げ、コメをたくさんつくりました。

飛鳥時代~奈良時代 8世紀初頭には、国が土地を人々に貸しあたえ、収穫したコメを税として取り立てるようになりました。そのうち土地が不足し始めると、国は田畑とした土地の私物化を認めます。するとその後、貴族や地方の豪族たちが、どんどん水田を拡大していきました。

戦国時代 コメが軍事物資としての役割を持つようになりました。また、コメを多く生産できればできるほど、政治的、経済的な意味で力を持つことになりました。

江戸時代 コメの生産量が力を表す風潮は、江戸時代に入るとますます強くなりました。コメが経済の基盤となる時代は、第2次世界大戦後まで続きました。

※農学者の佐藤洋一郎さんの話と著書『米の日本史 稲作伝来、軍事物資から和食文化まで』(中央公論新社)を参考に作成

西川邦夫さん(にしかわ・くにお)

茨城大学農学部教授。コメの生産や流通を研究している

(朝日小学生新聞2025年6月6日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。