東大教授のこのことばヘンじゃない!?

家、学校、街中でのやりとりや、テレビやインターネットの世界で使われていることば。そんな身の回りのいろいろなことばについて、東京大学教授の広瀬友紀さん(専門は心理言語学)が「ヘン」なのか、なぜ「ヘン」だと感じるのか、考えます。ことばを深ぼりすれば、人の頭の中で起きている「目に見えないこと」が見て取れるのです。

ことばのまとまり方が誤解うむ?

さあ6月。新学期が始まって2か月たちました。せっかくできたお友だちとけんかしちゃった人、いませんか? もしかしたら、気づかぬうちにヘンなことを言ったと思われている? 今回はことばの誤解が生まれる例を二つ紹介します。

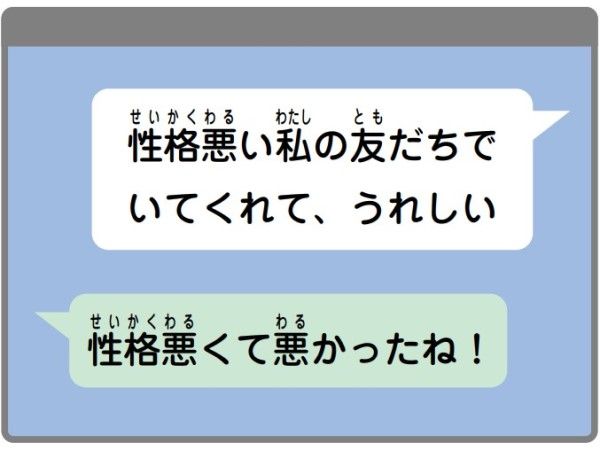

やり取り1

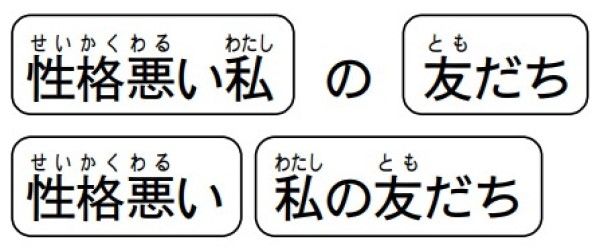

感謝を伝えたはずなのに、おこらせてしまうとは……。へりくだりすぎて、きらわれたわけではありません。「性格悪い」「私」「友だち」「いてくれて」「うれしい」と、一つひとつのことば(単語)の意味もあやふやではありません。単語のまとまり方が問題なのです。

「性格悪い私」がいて、その友だち(があなた)という意味だったのに、相手は「私の友だち(つまり自分)」の性格が悪いと受け取ったようです。どの単語どうしで意味のまとまりができるかで、全体の意味が変わることがあります。

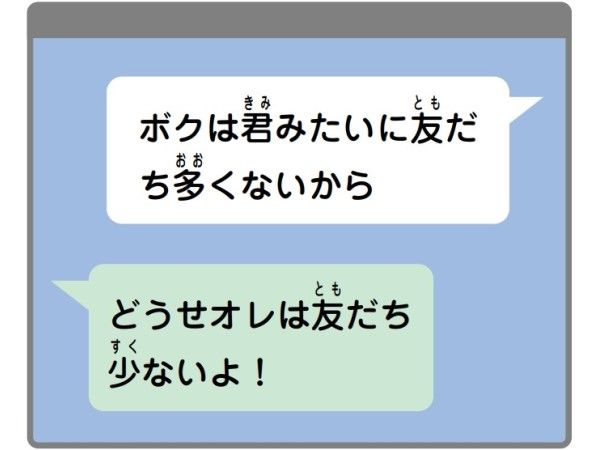

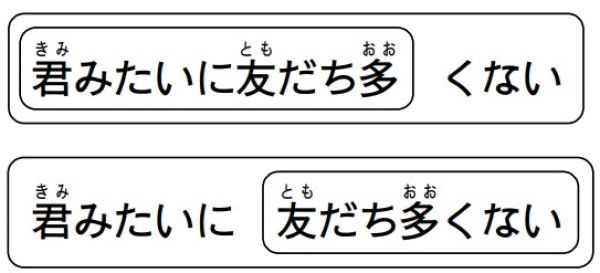

やり取り2

これも「君は友だちが多いから(見習いたい)」とほめたのに、逆の伝わり方をしています。これは「ない」ということばの役割の問題です。どこからどこまでを「ない」で否定しているのか、本当は2通りの可能性があるのです。

「他の読み方ができるかも」と考えて

どんな言語でもこのように、単語のまとまり方や意味の範囲のとらえ方で、ちがう意味になることがあります。面と向かって話すときは相手の表情や雰囲気など、誤解を防いでくれる情報がありますが、文字だけのやりとりでは、こうした誤解が生まれやすくなるようです。

だからこそ、友だちや家族とのやりとりで「なんかヘン」だと思うことがあれば、「もしかしてこれには他の読み方ができるのでは」と、想像する練習をしてみましょう。誤解でけんかは悲しいですしね。(←この最後の2文字もよくあるトラブルのもとだそうです)

広瀬友紀(ひろせ・ゆき)

東京大学教授。大阪府出身。アメリカ・ニューヨーク市立大学で言語学の博士号を取得。著書に『ちいさい言語学者の冒険』や『ことばと算数 その間違いにはワケがある』、『子どもに学ぶ言葉の認知科学』。

(朝日小学生新聞2025年6月2日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。