これってほんとうにアサガオ……? 思わずそう言いたくなるような「変化アサガオ」を知っていますか。九州大学大学院理学研究院准教授の仁田坂英二さんによると、その数なんと2千種類以上。どんな特徴があるのか聞きました。(戸井田紗耶香)

自由研究・探究学習のまとめ方

おすすめ学年:小1、小2、小3、小4、小5、小6

【STEP1】記事の内容を200字で要約しよう

【STEP2】次のことがらについて調べてみよう

・ほかにどんな変化アサガオがあるかな? 葉や花の特徴を調べてみよう。江戸時代の変化アサガオは国立国会図書館デジタルコレクションで調べられるよ

【STEP3】調べてわかったことや感想をまとめよう

変異で生まれた美しさ

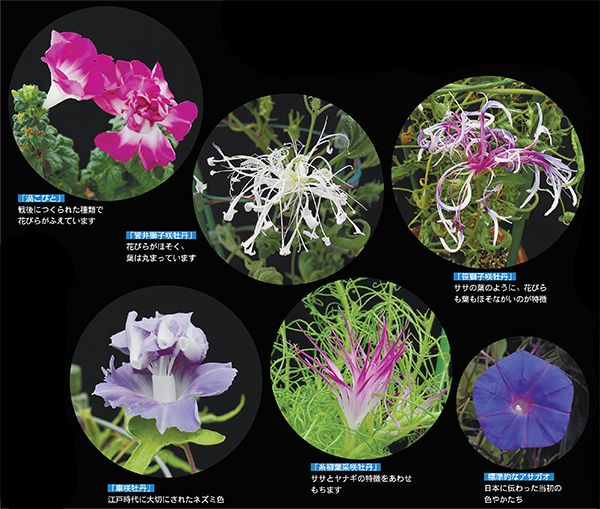

仁田坂さんが研究を続けている九州大学の植物多様性ゲノム学研究室では、変化アサガオ2千種類以上を保存し、育てています。

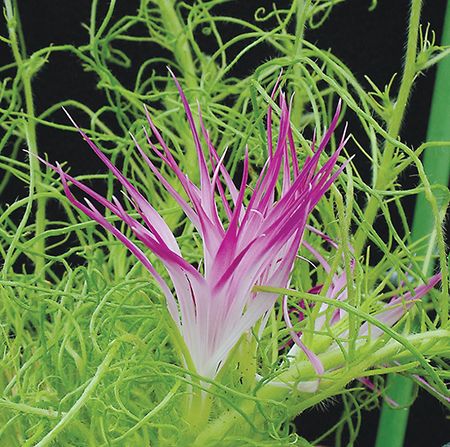

個性ゆたかな変化アサガオは、ふだん見かけるアサガオとは別の花のようですが、「どちらも同じ種です。変化アサガオは、ふつうのアサガオのタネから生まれます。つまり、突然変異体なんです」と仁田坂さん。

突然変異体とは、色やかたちのちがう変わりもののこと。アサガオの花の色や葉のかたちなどは、細胞の中にある遺伝子が決めています。ところが、遺伝子がなんらかの原因で変化すると、突然変異体が生まれます。

アサガオは中南米生まれの植物です。日本には奈良時代に「便秘によくきく薬」として伝えられました。薬にしたのはタネの部分で、花はおまけだったそうです。やがて、花をたのしむ目的でも育てられるようになったと考えられます。

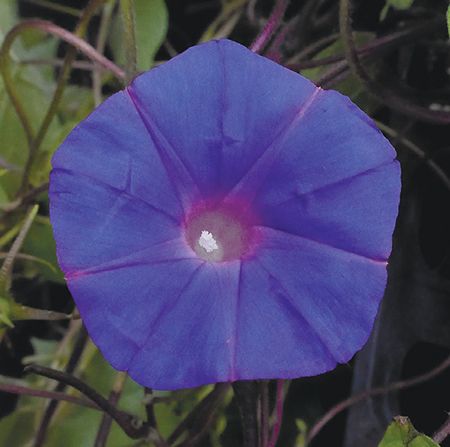

伝わった当初のアサガオは青一色でした。いまもよく見る標準的なアサガオの青色と同じだそうです。

江戸時代の後期になると、複雑なすがたの変異アサガオがあらわれ、大ブームに。「植木屋や武家がきそうように育てました。変化アサガオの本や、できばえに順位をつける番付表が出まわりました」

◇

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。