【ニュースで広がる理科】

日本の食卓の定番食品・梅ぼし。おにぎりの具にしたり、料理を味つけしたりなど、いろいろな使い方があります。「冷蔵庫に必ず置いてある」という家庭も少なくないかもしれませんね。そんな梅ぼしですが、実は理科実験にも使えるのです。

8月30日(土)にオンラインで理科実験イベント

深めよう

日本独特のすぐれた保存食

「梅ぼし」は、長い歴史の中で育まれてきた日本独特の食品です。おにぎりの定番の具だけでなく、さっぱりとした梅ぼしの風味は、暑い夏にも食欲をそそります。

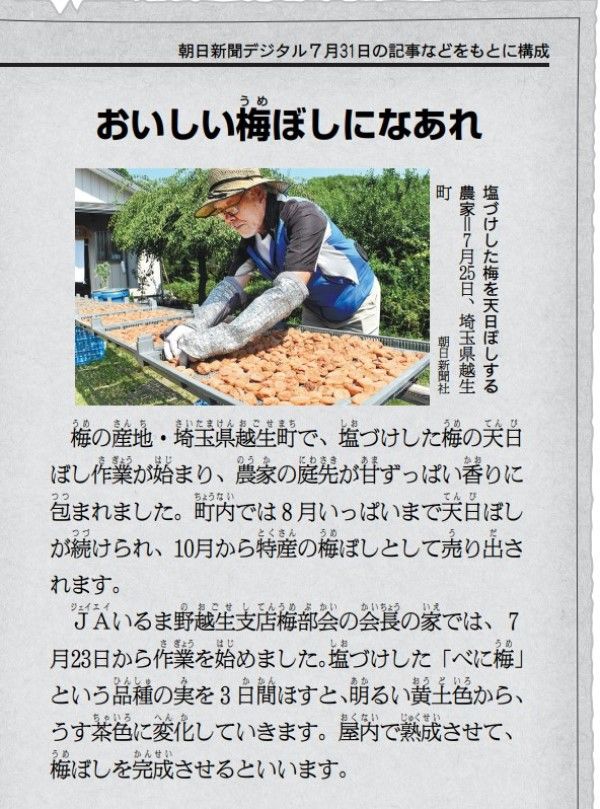

梅ぼしは、「すぐれた保存食品」といえます。塩づけした梅の実を、夏の時期にざるに広げ、天日でほしてつくられますが、長持ちする理由は、塩分をふくむ(=水分が減る)からです。

微生物が作用して食品の質が変わってしまうことを「腐る」といいます。塩分が多いほど微生物が生きづらくなるので、食品は腐りにくくなります。ほすことでも水分が減るため、保存性が高まります。

実際に、伝統的な梅ぼしは塩分が20%ほどあり、かなりしょっぱい(塩っぱい)です。最近では塩分を減らした減塩タイプや、はちみつやかつおだしを加えた梅ぼしもお店にならんでいます。

梅ぼしといえば「すっぱい」食品。漢字で書くと「酸っぱい」です。梅ぼしにはクエン酸をはじめとするさまざまな酸がふくまれているため、すっぱいのです。

広げよう

赤しそで赤く色づくしくみ

梅ぼしの中には「赤しそ」の葉が入ったものがあります。これにより、しその風味と、しその持つ殺菌作用、そして赤い色が加わります。

梅ぼしは本来うす茶色ですが、アントシアニンという色素をふくんだ赤しそが入ることで、赤く色づけされます。

しかし、赤しその葉をしぼっても、赤色ではなく、紫色の液体が出てきます。アントシアニンをふくんだ赤しそ液は、「酸性」か「アルカリ性」かによって色が変化します。赤は酸性を加えたときの色なのです。

梅の実を容器の中で塩づけにしておくと、梅から透明な液体がにじみ出てきます。これを「梅酢」といいます。梅酢はクエン酸をふくんだ酸性の液体で、赤しそに梅酢が加わることにより、梅ぼしのあの赤い色があらわれるのです。

では、赤しそにアルカリ性のものを加えたらどうなるでしょう。紫色から青みが出てきます。もし台所に「重そう」があれば、これを水に溶かし、しそ入りの梅ぼしにかける実験をしてみましょう。

調べよう

スーパーの売り場にならんでいる梅ぼしの色や、裏の表示を見てみよう。また、「いいあんばい」などと言うことがありますが、「あんばい」という言葉は、漢字ではどう書くか。その由来についても調べてみよう。

オンラインで理科実験イベント

宮田新作先生といっしょに、おうちで理科実験をするオンライン授業を、8月30日(土)午前11時から行います。今回の記事をテキストとし、ブドウジュースなどを使った実験をします。かけこみ自由研究にもおすすめ! 定員は100人(予定)。

当日用意してもらいたいものや申しこみは、下のURLから。しめきりは8月25日(月)。

ニュースで広がる理科

日々のニュースを題材に理科の学びを深めます。ほかの教科や世の中のできごとに関心を広げて、気になったことがあれば自分でも調べてみましょう。

(朝日小学生新聞2025年8月19日付)