日本刀は「美術品」 手から手へ1千年の時を超え

職人の技の結晶ともいえる刀は、古くから鑑賞することでも楽しまれてきました。見どころは三つあります。「見方を覚えると、いつの時代のどんな人がつくったかまでわかって楽しめます」と石田さん。

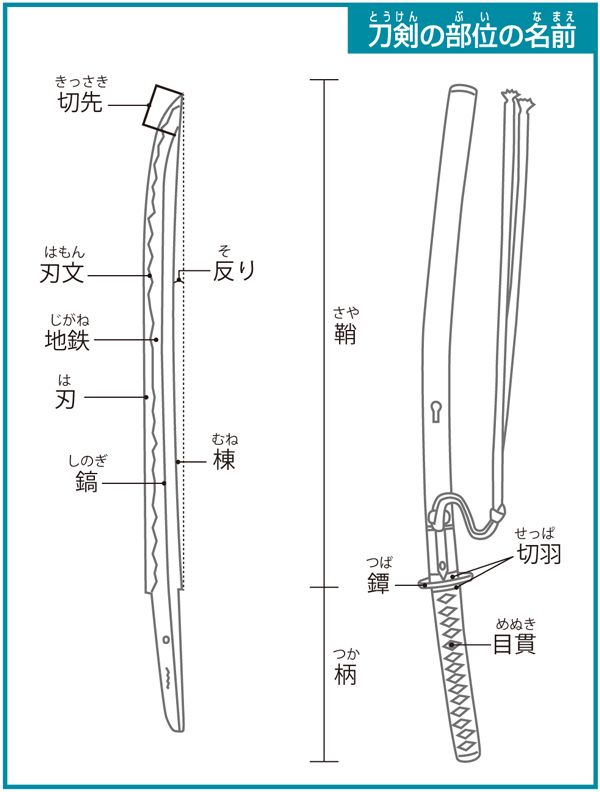

① 姿を見る 刀の大きさや反り(カーブ)、先端の切先(きっさき)の形などを見ると、つくられた時代がわかるそうです。刀の形は、馬に乗るか、腰にさして歩くかなど、戦い方のちがいによって異なります。

② 地鉄(じがね)を見る 鍛錬でできた鉄のことを「地鉄」といいます。下の写真の黒っぽい部分です。表面をといであるので、木の年輪のように鉄の層が表れます。地鉄を見ると、どの流派でつくられたかがわかるそうです。

③ 刃文(はもん)を見る 刃の部分は、土をぬってから焼いてかたくします。土の厚さによってもかたさは変わります。かたいところと、やわらかいところのさかい目にできるもようが刃文です。もようは波や山などの自然をうつすことが多く、作者の個性が出るそうです。

地鉄や刃文は、光にかざすとよく見えます。らくさんは、教わったとおりに照明に向かって刀をかざして、表面をのぞいてみました。思わず「きれいだなあ」と声をあげるようすを、石田さんはうれしそうに見守ります。「『こわい』ではなく、そう思ってもらいたくてつくっています」

刀の刀文にいろんな種類があることにびっくりしました。といだ後の刀はとてもきれいになっていて、テンションがあがりました。

国宝に指定されている歴史的な工芸品254件のうち、刀は100件以上を占めます。武器としての機能性だけでなく、お守りとしての精神性、美しいものを楽しむ美術性を備えているから大切に守られてきた――。石田さんは、こう説明します。

注目が集まることで、次の時代に伝える新たな動きも生まれています。石田さんはゲーム「刀剣乱舞ONLINE」で人気になった、平安時代の太刀「三日月宗近(みかづきむねちか)」の推定復元にかかわりました。1千年もの間にとぎ減っていて、もとの形はだれにもわかりません。文献などにあたって研究して、「できた当時はこうだったのでは」という姿によみがえらせました。

「1千年前から大切にしてきた人たちがいるから、令和の時代にも刀が残り、つくる私たちがいます。後の世に伝えるには、まず知ってもらうことが大事」と石田さん。まんがやゲームをきっかけに興味を持ち、もっと知りたいと思う人が増えることを願っています。

取材を終えて

らくさんの感想:本物の刀鍛冶もかっこいい

石田さんに会う前は、刀鍛冶というと、気難しい老人のようなイメージを持っていました。実際に会ってみるとイメージとちがい、とてもおだやかでやさしい人だったことが印象に残りました。とても暑い環境で、やけどもするあぶない仕事をしていることがすごいと思いました。

それをできる理由は「好きだから」。そして、どうして好きになったのかを聞かれて、「好きになるのに理由はいらないと思う」と答えたのが、「アニメの登場人物みたいだな」と思いました。日本刀の伝統を後世に残したいという石田さんの志が、かっこよかったです。

日本刀の歴史は、はっきりしているところもありますが、一方でなぞにつつまれた部分もあることにびっくりしました。「刀は機能性、精神性、美術性が合わさって本当の刀になる」と石田さんはいっていました。もし、そのうちのどれかひとつでも欠けていたら、ただの「鉄の剣」になってしまうのだな、と感じました。

今度は研師(とぎし)の体験をしてみたいです。それで刀がいちばんきれいな完成形になったところを見てみたいし、鞘師(さやし)や白銀師(しろがねし)などの仕事が全部終わり、完成した刀を見てみたいと思っています。

これからお城などで古い刀を見かけたら、今までよりも時代やデザインをもっとよく見たり、じっくり鑑賞したりしたいです。

調べ学習のヒント

記事に出てきた「あいづちを打つ」のほかにも、刀から生まれた言葉はたくさんあるよ。調べてみよう。

たとえば……

【反りが合わない】相手と気心が合わないこと。反りが合っていないと、刀を鞘(さや)におさめられないことから。

【せっぱつまる】切羽(せっぱ)は刀の鐔(つば)を固定する、うすい板。ここがつまると刀が抜けなくなることから、ものごとがどうにもならずにピンチにおちいること。

【しのぎをけずる】鎬(しのぎ)は、刀身の側面の山形に高くなったところ。刀がぶつかり合って鎬がけずれるように感じることから、激しく争うという意味。

(朝日小学生新聞2025年8月29日付)