人類のくせがミスのもと!?

できればしたくない、勉強でのまちがい。ときには「これって正解では?」と疑問を持つようなまちがいもあります。心理言語学者の広瀬友紀さん(東京大学教授)は、算数でのまちがいに注目しています。そこに人類の秘密がかくれているというのです。(松村大行) ※2022年10月14日付の記事を再掲載

「?」の気づきも大切 言葉や数の認識に秘密ありそう

人の心理と言語について研究する広瀬さんが算数に興味を持ったのは、自分の子どもが小学3年の時の授業参観がきっかけでした。3辺が同じ長さの正三角形を指し、「(2辺が同じ長さの)二等辺三角形」と答えた子がいました。先生はとまどいつつ、「それは正三角形だよね」と答えました。

授業の後で広瀬さんが先生にたずねると、正三角形は二等辺三角形の一種と説明してくれました。つまり理屈では、授業参観での答えはまちがいではありませんでした。

ただ、正三角形を二等辺三角形とはふつういわないと思う人も多いでしょう。300円持っているのに「200円あるよ」と答える人は少ないはず。

これは「200円あるというなら、それより多い金額はないのだろう」という了解を、知らず知らずのうちに共有しているからと広瀬さんはいいます。

「正三角形を二等辺三角形と呼ぶと、こうした言葉の了解から外れてしまうともいえます」

人はおさないころから、ものと名前のつながりを覚えます。そのとき自然に「一つの名前は一つのものに対応する」と推測する「くせ」が働きます。こうしたくせがある中で、「これは正三角形でもあり、二等辺三角形でもある」と聞くと、混乱につながりやすいです。

「算数は数字だけでなく、言葉も使って学びます。算数のきまりとしての答えと、言葉の使い方としてふさわしい答えがちがう場合があるのです」

一方で広瀬さんは、「二等辺三角形も正解では?」という気づきも大切といいます。

「そうした疑問を、先生によく気がついたとほめてもらえたらラッキー。ほかの誰かに聞いてもいいし、それでもだめなら、自分で答えを見つける日まで覚えておいてください。自力で見つけて納得した答えは一生忘れません」

脳や心の研究では、まちがいからわかることがたくさんあるそうです。私たちの頭の中で何が起きているのか、直接は見られません。まちがいは「人類が言葉や数をどう認識しているのかを知る大切な情報」です。

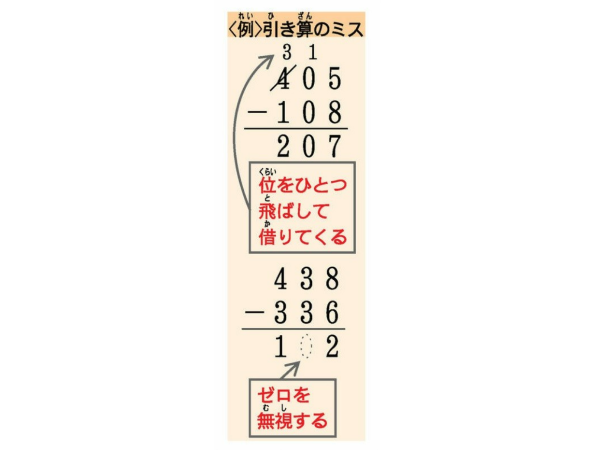

中でも算数のまちがいは昔から海外でも研究されています。例えば大きな数の引き算のミス=下の筆算を見てね。

筆算で上の数字が下の数字より小さければ、左の数字から「借りて」きますが、ちがう位から借りてきたり、0を無視したりといったまちがいのパターンが分析されています。

まちがうくせを冷静に分析できると、次に同じミスをしないための対策になるのはもちろん、人間について深く知ることにつながります。「もし、ほかの人のまちがいも見せてもらえたら、人類共通のまちがいやくせの新たな発見につながるかもしれませんね」

広瀬友紀さん

大阪府出身。アメリカのニューヨーク市立大学で言語学の博士号を取得。著書に『ちいさい言語学者の冒険』や『ことばと算数』(どちらも岩波書店)など。

(朝日小学生新聞2022年10月14日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。