歴史作家の河合敦さんが、昔の日本の様子をわかりやすく教えてくれるよ。今回は古代の日本が舞台。邪馬台国の世界をのぞいてみよう。

中国の歴史書でわかる邪馬台国

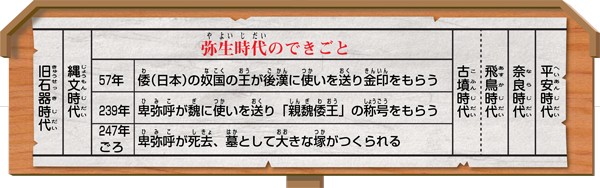

劉備、孔明、曹操といった『三国志』の英雄が中国で活躍していたとき、日本は弥生時代でした。稲作が広がり、金属器や弥生土器を使うようになった時代ですね。このころ、水田や収穫物をめぐって村どうしで争いが始まり、多くの村を従え、くに(小国)をつくりあげる指導者が現れました。

なかでも規模が大きかったのが30あまりの小国を従えた邪馬台国です。リーダーは卑弥呼と呼ばれる女性でした。

邪馬台国の様子は中国の歴史書『魏志』倭人伝に書かれています。人々の服装や風習は、今とは大きく異なるものでした。男性は、はばの広い布を体に巻きつけ、女性は布の真ん中にあなを開けて頭からすっぽりかぶる服を着ていました。ポンチョのような形です。また、大人も子どもも顔や体に入れずみ(皮膚に傷を付け、色やもようを入れること)をして、赤い塗料をぬっていました。

食べ物は米のほか、魚や貝、生野菜などを好んで食べていたようです。けものの肉も食べましたが、まだ日本にはウシやヒツジ、ウマはいなかったため、おもにイノシシやシカの肉を食べていました。料理はちゃんと食器(高坏)に盛りつけましたが、手を使って食べました。お酒も大好きだったそうですよ。

身分制度や税制度があり、市も開かれ、刑罰も厳しかったので犯罪が少ない社会でした。一夫多妻といって、ひとりの男性が複数の女性と結婚するのが一般的でした。

朝小プラスまなび

そんな邪馬台国ですが、じつは確かな所在地がわからないのです。というのは、たった一つの記録である『魏志』倭人伝の記述があいまいだからです。書かれた通りのルートを進むと、日本列島を飛びこして太平洋上に出てしまいます。

方角でいうと九州、距離でいうと近畿あたりではないかなど、学者の間でいろいろな説が出ていますが、いまだに場所がよくわかっていません。

最近は、卑弥呼時代の古墳や大型の建物跡が発見されている纒向遺跡(奈良県)を邪馬台国とする説が脚光を浴びています。みなさんも、邪馬台国の所在地を自分なりに推理してみませんか。

今日のポイント!

『魏志』倭人伝にえがかれた弥生時代後期の日本。当時は、女王が治める邪馬台国という国がありました。

弥生時代に邪馬台国の人々が、どんな暮らしを送っていたのか。そのイメージをしっかりつかみましょう。

かわい・あつし

歴史作家。都立中高一貫校や私立中高の教諭を経て、多摩大学客員教授。多くの日本の歴史の本を書くかたわら、テレビ出演や講演活動もおこなう。

(朝日小学生新聞2014年4月10日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。