「古墳」を見たことがあるかな。家の近くにあるよ、という人もいるかもしれないね。古墳は昔の大きなお墓だよ。いつごろつくられたんだろう。中はどうなっているのかな。

近畿地方から広がる大和政権

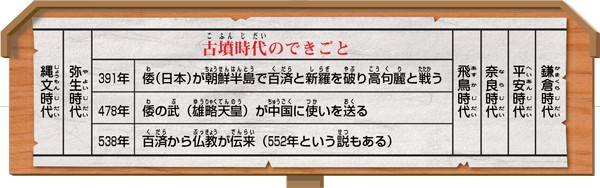

古墳がさかんにつくられた6世紀末ごろまでが古墳時代。縄文時代、弥生時代に続く時代です。

縄文時代は、せまい穴の中に死者の体を折り曲げてほうむるのが一般的でした。これは、死者の霊が人々に災いをおこさないようにするためだと考えられています。弥生時代になると、体をのばしてほうむるようになります。貧富の差が生まれ、身分の高い人だと、かめの中に宝といっしょに入れたり、ひつぎの上に石造物を置いたり、土を盛ったりしました。

3世紀半ばには、それまでとは比較にならないくらい大きな墓が現れます。それが古墳です。

古墳には王や豪族などの権力者がほうむられました。古墳時代初期につくられた箸墓古墳(奈良県桜井市)は長さ278メートルで、邪馬台国の女王・卑弥呼の墓だという説があります。稲荷山古墳(埼玉県行田市)では「ワカタケル大王」の名が刻まれた鉄剣が出土しています。

朝小プラスまなび

初めて全国的な広がりを見せた大和政権は近畿地方を中心に生まれました。巨大な古墳(前方後円墳)が最初に登場するのも近畿地方。だから古墳の広まりは地方の豪族が大和政権に従った証拠だと考えられます。そのため、古墳の年代を調べると、その地方が大和政権に従った時期がわかるのです。

古墳の中には遺体をほうむる「石室」という部屋があります。ふつう、室内には水銀や紅花を原料とする朱(赤い塗料)が使われています。現代の私たちにとって遺体を安置する部屋を赤い色でぬるのは変な感じがします。けれど当時の人々は強烈な赤色が魔よけになり、死者を再生させる色だと考えたようです。

古墳の上に置かれたのは、はにわという素焼きの土製品。人物や動物、家などの形もあり、当時の暮らしがわかります。

服装は、男女とも上着は左右のえりを合わせ、ひもで結ぶ「衣」。現在のシャツに似ています。男性がはいたのは「はかま」。現在のズボンと同じ形です。女性がはいたのは「も」。ひだのある長いスカートの形です。ふんどし姿の力士像から、ふんどしもあったということがわかります。

今日のポイント!

王や豪族の巨大なお墓である古墳は、ただ遺体をおさめている場所というだけでなく、調べてみると、じつにさまざまなことがわかります。

古墳の形、その広がり方、石室の内部、はにわの形などからわかることに注目しましょう。

かわい・あつし

歴史作家。都立中高一貫校や私立中高の教諭を経て、多摩大学客員教授。多くの日本の歴史の本を書くかたわら、テレビ出演や講演活動もおこなう。

(朝日小学生新聞2014年4月24日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。