第3回「広島こども会議」

さまざまなテーマで未来について考える朝小50周年企画・未来を見に行こう「こども会議」。3回目は広島県広島市で開催しました。

6日は広島の「原爆の日」です。原爆投下から72年たち、あの日を生きのびた人が少なくなる中、体験や思いを受け取って、活動する人たちがいます。先月25日に広島で「こども会議」に参加した読者12人は、その活動を知り、自分たちに何ができるか考えました。

川底から拾う原爆の痕

広島大学研究員 嘉陽礼文さん

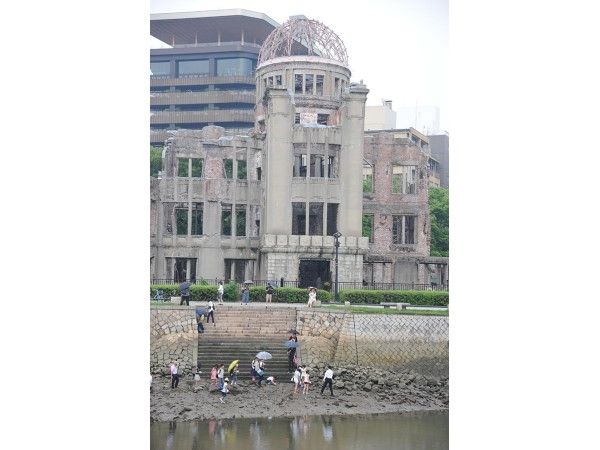

広島大学研究員の嘉陽礼文さん(39歳)は約15年前から、原爆ドームの横を流れる元安川で、被爆した石や瓦を集めています。原爆が落とされた時、多くの人が飛びこみ亡くなった川です。「ただ石を拾うのでなく、亡くなった人に祈りをささげる気持ちで集めています」

きっかけは、中学2年生の時に修学旅行で広島を訪ねたこと。被爆者の女性に話を聞き、被爆した「もの」が川にたくさん眠っていることを知りました。亡くなった人の思いを伝えたいと、水が引く時間帯に川底で石などを探し続けています。

子どもたちは嘉陽さんと川底に下り、被爆したものを探しました。30分ほどで、当時の屋根瓦や食器など約30点が見つかりました。神崎菜月さん(広島県・5年)は、戦時中に食料をつめた陶器の缶詰の破片を発見。「今も本当にあるんだ。家に帰ったら、かざりたい」

嘉陽さんは、子どもたちにこう伝えました。「もう20年もしたら、被爆者や戦争体験者のお話を聞けなくなります。みなさんは、最後の『(戦争体験の)継承者』の世代。広島で勉強したことを、一生の財産にしてください」

熱線の痛みも語り継ぐ

被爆体験伝承者 大松美奈子さん

広島市は2012年から、被爆者の体験や平和への思いを受けついで語る「被爆体験伝承者」を養成しています。大松美奈子さん(45歳)は3年間の研修をへて、國重昌弘さん(86歳)の伝承者になりました。

國重さんは被爆当時14歳。爆心地から約2キロ地点で同学年のなかまと、いも畑の草取りの仕事をしていました。

大松さんは状況をていねいに説明し、「昌弘くん」が原爆の熱線で大やけどをした話をしました。「焼かれたところが、しくしく痛い」「もう、かんべんしてくれ。こんなに痛いのは、がまんできん」――。國重さんが「もうだれにも、こんな思いをさせたくない」と涙をこぼしながら話してくれた体験を伝えました。

この日、國重さんも訪れて、「私が思ったことはすべて、この人が話してくれた」と目を細めました。「私は日々、弱っていく。こういう人にいてもらうことが、どれほど心強いことか」

大松さんは香川県出身です。自身の祖父母が戦争でどんな思いをしたのか、くわしく聞かないまま亡くした心残りから、伝承者になりました。

「戦争や原爆は、絶対にだめ。体験を語れる人がいなくなったら、だれがどう伝えるのでしょう。これからを生きる私たちが、考えていかなければなりません」

「できること」考え、発表

こども会議に参加した12人は、この日に受け取った「平和への思い」をつないでいく方法を考えました。大松さんのように被爆体験を伝える、被爆した「もの」を残す、おたがいをみとめ合って協力するなど、さまざまな意見が出ました。

発表を聞いた広島平和記念資料館副館長の諏訪良彦さんは「どうか、実行してください」と話しました。「だまっているだけでは平和は来ません。自分たちが平和な世界をつくっていこう、友だちと仲良くしようというところから、平和は始まるんじゃないかと思います」

(広島こども会議は、岩本尚子、猪野元健、中塚慧が担当しました)

(朝日小学生新聞2017年8月6日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。