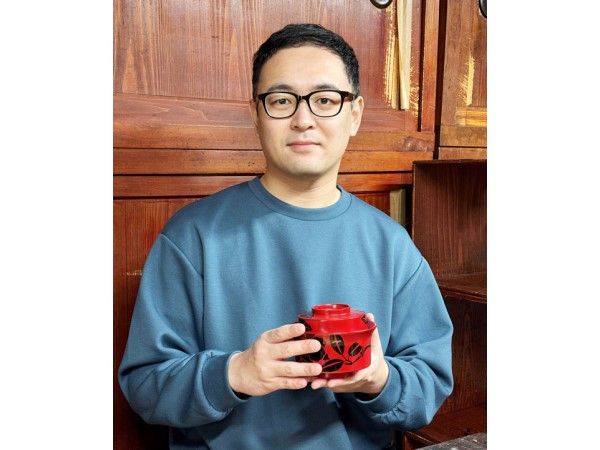

元日に起きた能登半島地震では、伝統工芸の輪島塗の産業も大きな被害を受けました。職人たちを助けるため、被災直後から支援を呼びかけてきた輪島漆器青年会会長の大工治彦さん(36歳)は、「普段から使える輪島塗のよさを伝えたい」といいます。(中塚慧)

自由研究・探究学習のヒント

キーワード #伝統工芸 #輪島塗 #能登半島地震

・みなさんが住んでいる都道府県には、どんな伝統工芸があるかな?

・輪島塗にはどんな特徴や歴史があるだろう

・能登半島地震で被害を受けた産業はほかにどんなものがあるかな?

被災した職人の支援呼びかける大工治彦さん

輪島塗は、石川県輪島市で作られる漆器のこと。木材ででき、ウルシの木からとる樹液の塗料をぬります。輪島でとれる土を焼いた「地の粉」を下地に使い、強度が高いとされます。彫りを入れた部分に金を入れたり、金粉や銀粉を使ったりと、見た目の美しさでも知られます。

木地づくりや漆塗り、かざりつけをそれぞれの職人が担う分業制で、120もの工程があるといわれます。大工さんは輪島市にある蔦屋漆器店の7代目。塗師屋と呼ばれる店の一つで、商品の企画をし、外部の職人に制作をたのみ、できた作品を売ります。

この地震で、蔦屋漆器店では建物内にひびが入るなどの被害が出ました。「これは軽いほうで、建物がたおれたり火災に巻きこまれたりして、在庫が全部だめになった仲間もいる」と大工さん。また、「うちの店が残っても、ここでの作業は全体のほんの一部。多くの工程は職人が自宅でします。その職人たちが被災し、新しいものを作れない状況にあります」。大工さんは地震の時、妻の実家の石川県小松市にいて、今も小松市と輪島市を行き来して過ごしています。

「塗師屋に仕事がなければ職人は収入を失う。なんとか助けたい」。大工さんたちは地震から5日後にX(旧ツイッター)で支援金をつのりました。

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。