原因はさまざまだけど 年間通じ注意が必要

Q 食中毒の多い季節は?

A 年間を通じて発生している

食中毒は、寄生虫や細菌、ウイルスが食べ物などに付着して、人間の体内に入りこむことが原因で、腹痛や下痢、発熱などの症状が出る病気のことです。

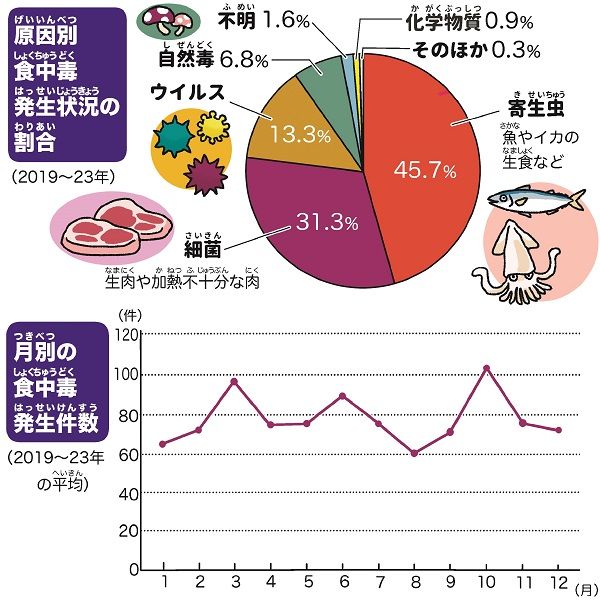

季節による発生件数のちがいは少なく、ふだんから気をつけることが大切です。厚生労働省のまとめによると、過去5年間の発生件数は、全国で年に700~1000件ほど。月ごとでみると、どの月も60~100件ほど発生しています。

ただ発生原因は、時期によってちがう傾向があります。梅雨や夏の時期には、細菌(カンピロバクターやウェルシュ菌など)による食中毒が増えます。こうした細菌は、20~50度くらいで増えやすいからです。

一方で、冬はノロウイルスなどウイルス性の食中毒が増えます。また魚介類に寄生するアニサキスなど寄生虫による食中毒は、一年を通して発生しています。サバやアジ、イワシなどを生で食べた場合に起こります。

ほかにも、キノコや野草、フグなどに含まれる天然の毒(自然毒)が原因になることもあります。

Q 防ぐためにはどうしたら?

A 「つけない」「増やさない」「やっつける」の3原則

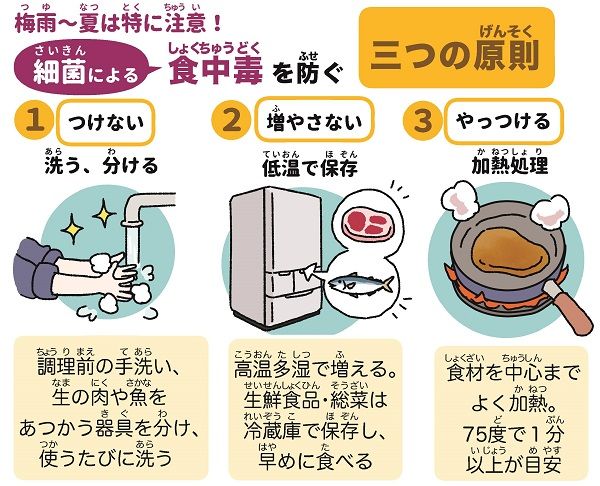

梅雨から警戒がより必要な細菌による食中毒について、厚生労働省などは①細菌を食べ物に「つけない」②食べ物に付着した細菌を「増やさない」③食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」を原則として呼びかけています。

食中毒の発生した場所は、半数以上が飲食店ですが、2番目に多いのが家庭です。対策として、次の点などに気をつけましょう。

【購入~保存】

買い物のときは消費期限などの表示を確かめ、帰ったらすぐ冷蔵庫に入れましょう。

【下準備~調理】

下準備のときはこまめに手を洗います。食材を中心までよく加熱しましょう。目安は75度で1分以上です。

【食事~残った食品】

食べる前には手を洗います。長時間、室温で放置するのは禁物です。ちょっとでもあやしいと思ったら、思い切ってすてることが大切です。

魚などに寄生するアニサキスは、2~3センチの糸状で、目に見える大きさです。防ぐには、新鮮な魚を選び、内臓をきちんと取ること。しっかり火を通すか(70度以上、または60度なら1分)、氷点下20度で24時間以上こおらせるのも効果的です。

そのうえで、もし気分が悪くなったり、腹痛が出たりした場合は、すみやかに病院に行きましょう。

(朝日小学生新聞2024年6月14日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。