第71回日本伝統工芸展 全国11会場で開催

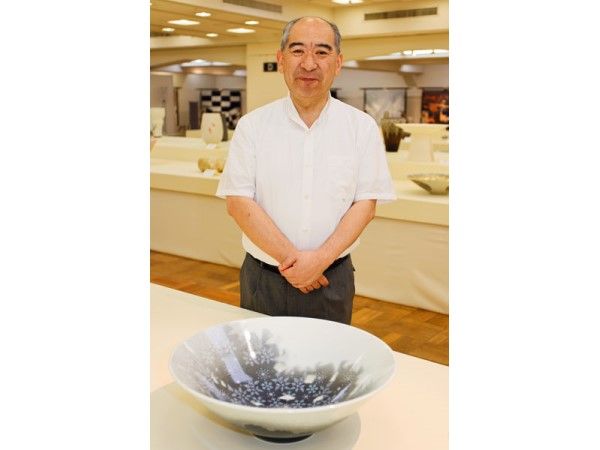

伝統工芸の技と美を未来に伝える展覧会「第71回日本伝統工芸展」が東京で始まりました。日本には、豊かな自然やくらしのなかで育まれた工芸品がたくさんあります。国語の授業で、伝統工芸の調べ学習をするみなさんもいるでしょう。そもそも工芸って、どんなもの? 陶芸作家で人間国宝の今泉今右衛門さんに教えてもらいました。(編集委員・別府薫)

調べ学習のヒント

キーワード #伝統工芸 #手工業 #文化財保護法

・身近な地域には、どんな伝統工芸があるかな?

・それはどんな技術でつくられているかな?

・工芸品をつくっている人に話を聞いてみよう

自然が相手 考えるのは使う人のこと

工芸は、草木や土、石など自然を相手にする仕事です。私のやっている陶芸は、最後は炎の力をかりるので、人間のわがままは通用しません。もう一つの特徴は「くらしのなかで人が使うものをつくっている」ということです。使う相手のことを一番に考えるので、自分のわがままもできません。

自然と人、人と人とのあいだにあるのが工芸です。SDGs(国連の持続可能な開発目標)に近いことを、日本人は千年以上前からつづけてきました。

日本の手工業は、江戸時代に各藩のもとでさかんになったといわれます。明治時代になって藩の保護が得られなくなり、西洋から大量生産の技術が入ってきておとろえてしまいました。

歴史的な建物や工芸品など形ある宝ものだけでなく、その技術も守り伝えていかなくてはならないと、昭和時代に文化財保護法ができました。形のない宝もの「無形文化財」の保護は、日本が世界に先がけて取り組んでいます。展覧会はこの法律の考えにそって開かれ、今年で71回になります。伝統的な技術を使って、現代の人たちのくらしに合わせた新しい作品が集まります。

地震、火事・・・災害から宝ものを守る

伝統工芸を取りまく環境はいま、いっそうきびしさを増しています。工芸品をつくる人が減っているだけなく、工芸品をつくるための材料、または道具をつくる人も少なくなっているのです。私のまわりでも、赤絵に使う黒にかわという原料が手に入らなくなり、筆をつくる人もいなくなってしまい、かわりをさがしました。

1月の能登半島地震では、輪島塗など石川の工芸品が大きな被害を受けました。日本は災害の多い国です。形あるものは失われてしまうことがありますが、技術があれば未来につなげていくことができます。

沖縄の首里城は2019年の火事で焼けてしまいましたが、漆芸など伝統工芸の技術で、もう一度つくり直そうとしています。技術を守り伝えることの大切さを、みなさんにもぜひ知ってほしいです。

「何に使うと楽しいかな」と想像しよう

工芸品を見るときは、くらしのなかで使うものなので「これを何に使うと楽しいかな」と想像しながら見るのはどうでしょうか。また、「どんなふうにつくっているんだろう」と考えるのもいいでしょう。見えないところにも手間ひまをかけていて、それが作品からにじみ出ています。興味がわいたら、つくった人に質問してみてください。

伝統工芸を知ることは、日本の文化を知ること。日本のよさを見つけられたら、外国のよさもきっと見つけられるようになります。

今泉今右衛門(いまいずみ・いまえもん)

陶芸作家。1962年生まれ、佐賀県有田町出身。江戸時代に鍋島藩のもとで発展した磁器「色鍋島」の技を伝える家の14代目。重要無形文化財「色絵磁器」保持者(人間国宝)。日本工芸会副理事長

伝統工芸には、どんな種類があるの?

伝統工芸には、どんな種類や特徴があるのでしょう。第71回日本伝統工芸展の入賞作品を見ていきましょう。

【金工】

日本工芸会総裁賞 鐵地象嵌花器(てつじぞうがんかき) 原智(石川県)

【金工とは】金属をたたいたり、ほったり、とかしたりして、うつわなどを作る技術です

(各地の工芸品)岩手・南部鉄器、富山・高岡銅器

【人形】

高松宮記念賞 木芯桐塑和紙貼(もくしんとうそわしばり)「あかばな」 満丸正人(大阪府)

【人形とは】桐の木の粉をまぜたねんど(桐塑)や和紙で形をつくります。木ぼり人形やねんどを焼いた人形などもあります

(各地の工芸品)埼玉・岩槻人形、静岡・駿河雛人形、福岡・博多人形

【木竹工】

文部科学大臣賞 神代杉造箱(じんだいすぎつくりばこ) 角間泰憲(石川県)

【木竹工とは】木目を生かした木工芸、竹を細かくさいた竹ひごを編んだり、組んだりしてつくる竹工芸があります

(各地の工芸品)秋田・大館曲げわっぱ、東京・江戸指物、大分・別府竹細工

【染織】

東京都知事賞 型絵染着物(かたえぞめきもの)「あすなろの森」 遠藤あけみ(神奈川県)

【染織とは】身につける布を織ったり、染めたりする技術です

(各地の工芸品)北海道・二風谷アットゥㇱ、山形・置賜紬、群馬・伊勢崎絣、新潟・塩沢紬、小千谷縮、石川・加賀友禅、京都・西陣織、鹿児島・本場大島紬、沖縄・琉球びんがた

【陶芸】

NHK会長賞 五金彩鉢(ごきんさいばち)「游ぐ月」 高橋朋子(千葉県)

【陶芸とは】「やきもの」と呼ばれるうつわなどをつくる技術。土からつくる陶器、石からつくる磁器があります

(各地の工芸品)栃木・益子焼、石川・九谷焼、滋賀・信楽焼、岡山・備前焼、愛媛・砥部焼、佐賀・伊万里・有田焼

【漆芸】

朝日新聞社賞 螺鈿堆錦箱(らでんついきんばこ)「汽水域」 松崎森平(沖縄県)

【漆芸とは】ウルシの木からとれる樹液をうつわにぬったり、もようをつけたりする技術です

(各地の工芸品)青森・津軽塗、福島・会津塗、石川・輪島塗、神奈川・鎌倉彫、岐阜・飛騨春慶

【諸工芸】

日本工芸会会長賞 七宝鉢(しっぽうばち)「律」 安藤令子(宮城県)

【諸工芸とは】金属の上にガラス質のうわ薬をかけて焼く七宝、ガラス、書道に使うすずりなどがあります

(各地の工芸品)東京・江戸切子、愛知・尾張七宝、山口・赤間硯

第71回日本伝統工芸展

2025年3月までに全国11会場で

東京・日本橋三越本店 9月23日まで▷京都高島屋 10月9日~14日▷大阪高島屋 10月16日~21日▷石川県立美術館 10月25日~11月4日▷岡山県立美術館 11月21日~12月8日▷島根県立美術館 12月11日~25日▷香川県立ミュージアム 2025年1月2日~19日▷宮城・仙台三越 1月23日~27日▷福岡三越 2月5日~10日▷愛知・古川美術館 2月13日~16日▷広島県立美術館 2月19日~3月9日

くわしい情報は日本工芸会のウェブサイトで https://www.nihonkogeikai.or.jp/

(朝日小学生新聞2024年9月14日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。