日本伝統工芸展で日本工芸会新人賞を受賞

長い歴史の中で人から人へと伝えられた技を受けつぐ人たちは、どんな思いで作品づくりをしているのでしょうか。第71回日本伝統工芸展で日本工芸会新人賞を受賞した藤川耕生さん(27歳)は、「新しい発見がたくさんあっておもしろい」と各地で伝統の技術を学んでいます。

各地で技術を学び、新しい作品に

藤川さんは、鉄などの金属をたたいたり、ほったりして、身の回りの道具やかざりをつくる金工作家です。高校2年生のとき、地元・熊本の工芸品「肥後象がん」のあとつぎを育てるプログラムに参加しました。それまでまったく興味はありませんでしたが、新聞記事を見たお父さんにすすめられたのがきっかけです。

象眼とは、ひとつの素材に別の素材をはめこんでもようを出す技術です。肥後象がんは、もとは武士が使う鉄砲や刀のかざりとしてつくられました。戦国武将の加藤清正が肥後(いまの熊本)に職人をつれてきて、加藤家のつぎに肥後藩主になった細川家のもとで発展したといわれます。

「重厚さのなかにある、みやびな美しさが魅力です」と藤川さん。「参加者のなかで最年少だったので、よくほめられたこともあって好きになりました」と笑います。すっかり夢中になり、原付きバイクで片道3時間かけて師匠のもとへ。師匠のすすめで行った第60回日本伝統工芸展で、日本には地域に根ざしたさまざまな金工の技術があることを知っておどろきました。

「どうやったら、つくれるんだろう」。その答えをさがしに、京都伝統工芸大学校へ。学生時代は、京都の二条城や愛知の名古屋城本丸御殿の修復にもたずさわりました。卒業後は、東京で東京銀器、石川で加賀象嵌(がん)を学び、いまは京都の母校で後輩たちを教えながら、作品づくりをつづけています。

鉄のキャンバスに自由自在に表現

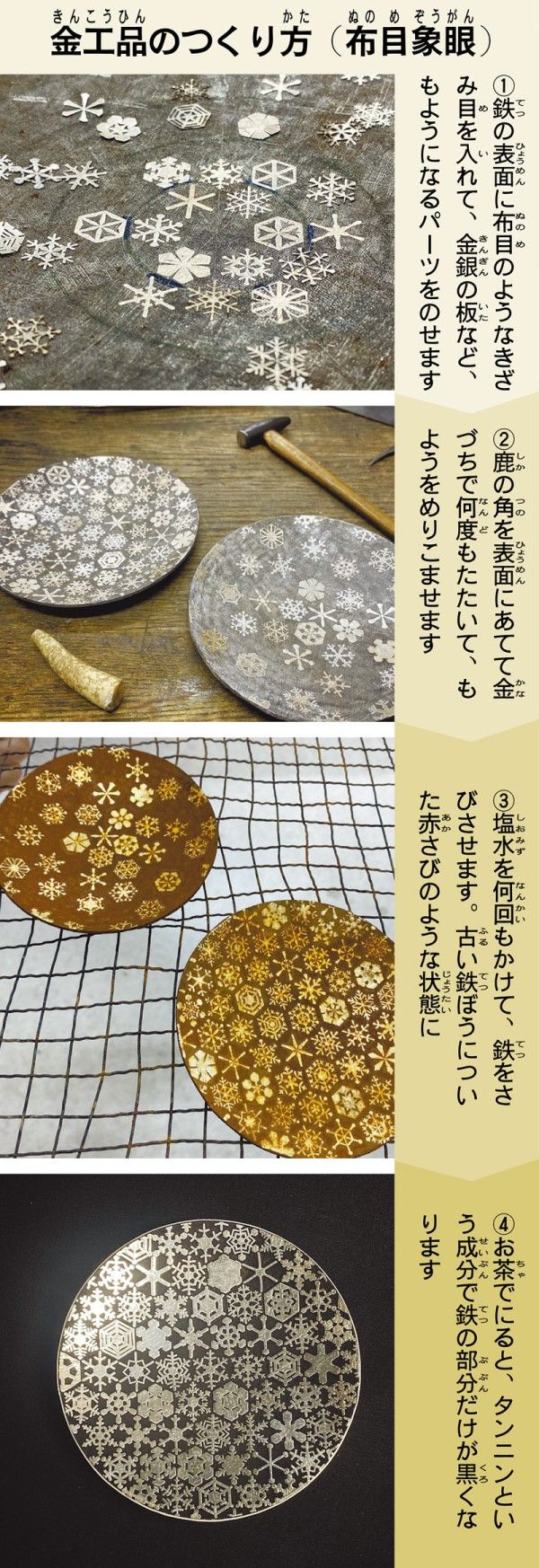

受賞した鉢「濤(とう)」は、肥後象がんで用いられる「布目象眼」という技術でつくりました=つくり方を見てね。

今年3月までくらした石川県金沢市からのぞむ日本海をイメージ。鉄の鉢を大きな客船に見立てて、くろがね色の船体が白くかがやく雨と波しぶきを切って進むようすを表現しています。精密な手仕事とダイナミックなデザインのバランスがすばらしいと、評価されました。

作品表面の上半分には、たがねという道具で、縦横ななめの方向から布目のように細かいきざみ目を入れて、やすりのようにザラザラとさせています。雨には銀の線、波しぶきには銀の粒、波頭には銀の板を打ちつけて、もようをうかびあがらせました。「ザラザラにした部分には、絵のキャンバスのように自由にもようをえがくことができます」と、藤川さんは作品づくりのおもしろさを語ります。

3Dプリンターやレーザー加工機など最新の技術も使います。五角鉢の形を考えたときは、3Dプリンターでいったん出力してみました。また、別の作品で、もようとして使った雪の結晶は、パソコンで約1300通りものデザインを考え、レーザー加工機で銀の板から切り出しました。「手作業だけでは、とてもできないことです。伝統工芸というと古いことばかりやっているイメージがあるかもしれませんが、新しい技術でできるようになることもたくさんあるのです」

手仕事の技を未来へつなぎたい

インスタグラムなどSNSの発信にも力を入れていて、最近は、海外から「作品を買いたい」と注文があるそうです。アメリカの金工作家が「日本の技術を学ばせてほしい」と、通訳といっしょにたずねてきたこともありました。

「各地の技法を集めて広げるとともに、新しいものを取り入れて金工品の業界全体を発展させたい」。藤川さんには、こんな強い思いがあります。

「金工は、紀元前から人類の歴史とともに歩んできた技術です。ぼくの作品を見て、むかしから受けつがれている手仕事の世界に興味を持ってくれる人が出てきたらうれしいです」

藤川耕生(ふじかわ・こうせい)

金工作家。1997年生まれ、熊本県山都町出身。16歳のときに肥後象がんの後継者育成プログラムに参加し、白木光虎さんのもとで学ぶ。2019年に京都伝統工芸大学校を卒業。関東の工房をへて、21~24年に石川県の金沢卯辰山工芸工房で研修。現在は、京都伝統工芸大学校で非常勤講師をつとめながら、作品づくりをつづける。

(朝日小学生新聞2024年9月14日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。