先月から活動が始まった「さかなクン探究隊」(主催・青い地球を育む会)。東京海洋大学越中島キャンパス(東京都江東区)で5日、2回目の活動が行われました。4~6年生の11人からなる隊員たちは、電池で進む船「らいちょうⅠ」に乗って、地球にやさしいエネルギーなどを学びました。(大井朝加)

作った電気 十分にためる技術が必要

「環境にやさしいエネルギー」について、東京海洋大学教授の清水悦郎さんが授業をしました。

環境にやさしいエネルギーというと太陽光や風力などの再生可能エネルギーが注目されます。

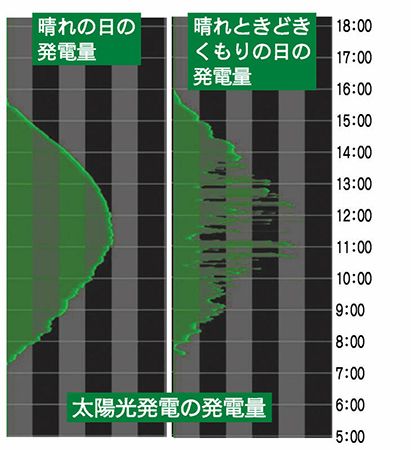

ところが風力や太陽光発電は、天候によって発電量が大きく変わります。3日間の太陽光発電の発電量を示したグラフを見ると、日にちや時間帯によって大きく変化していて、形がでこぼこ。これには隊員からも「えー!」とおどろきの声があがりました。清水さんは「自然環境のものなので発電量の調整ができない。そこを技術でなんとか調整して、このグラフをできるだけ平らにするような開発が求められている」と話しました。

また私たちはエネルギーを主に熱や電気として利用しています。ところが熱や電気は、ためておくことが難しいです。例えば熱い飲み物は、しばらくたつとぬるくなってしまいます。電気は蓄電池にためることができますが、ガソリンなど液体の燃料と比べると、非常に少ないエネルギーしかたくわえられず、充電するにも時間がかかります。今後はこうした点を解決することも必要と清水さんはいいます。

電池推進船「らいちょうⅠ」

排ガスやCO2出ない 音が静かでギョギョ!

次にリチウムイオン電池とモーターで動く、電池推進船「らいちょうⅠ」に乗りました。航行中に排ガスや二酸化炭素を出さないため、環境にやさしい乗り物です。音が静かで振動が少ないことなども特徴で、1時間弱の充電で4時間ほど走ることができます。

乗船後、隊員たちはこの日発見したことや面白かったこと、「今日のギョギョ!」を発表することに。

帶包晃平さん(5年)は、「らいちょうは電気だけで速く進めて、ほとんど音も出なかった」と話し、他の隊員もすれちがったほかの船が出す音とのちがいにおどろいていました。

魚の健康被害について研究している伊藤真里さん(5年)は「東京の川の水が緑色だったり、ごみがういていたりしているのを目視で確認することができた」と話しました。隅田川や神田川などを回った1時間半の航行で、多くのギョギョ!があったようです。

◆次回は海のプラスチックごみについて学ぶ予定です

鉄の船「明治丸」

150年の歴史 ごうかな船内

日本に現存する唯一の鉄船で、国の重要文化財に指定されている「明治丸」も見学しました。いまの船の多くは炭素をふくんだ鋼でつくられますが、かつては鉄でした。

1874年にイギリスで、灯台の位置を測ったり資材を運んだりする灯台船としてつくられました。全長が約75メートルの船です。明治天皇のほか、役人が多く乗船しました。

1896年に東京海洋大学の前身の商船学校にゆずられ、練習船などとして使われてきました。

ガイドの渋谷正治さんの案内のもと、隊員たちは船内へ。明治天皇も食事をしたというサロンはごうかなつくりで、隊員は興味津々でした。

(朝日小学生新聞2024年10月10日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。