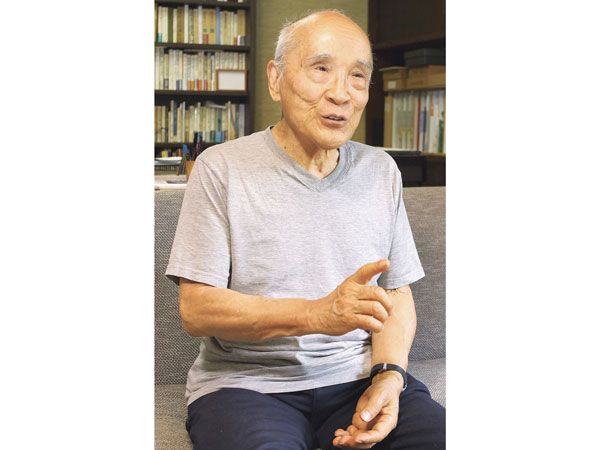

戦後を代表する詩人の谷川俊太郎さんが11月13日、老衰のため亡くなりました。92歳でした。小学生のみなさんには、教科書にものった詩「生きる」や「スイミー」などの翻訳作品でおなじみでしょう。谷川さんが自身の作品について語った2015年のインタビューを再編集してお届けします。改めて、谷川作品のページを開いてみませんか。

※ここからは2015年4月30日にのせた記事の再編集です

詩は理解するより、味わうことが大事

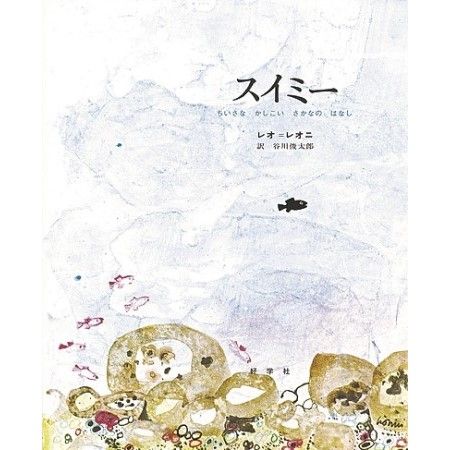

谷川さんの作品は、詩「どきん」(小学3年)、「生きる」(小学6年)、訳を手がけた物語「スイミー」(小学2年)などが教科書にのりました。

――「さわってみようかなあ つるつる」で始まる詩「どきん」。読むと想像が広がりますね。

この詩は動作をともなって読むと楽しいですよ。実際に何かをさわったり、たおしてみたり。ただし、危なくないもので(笑い)。

体と言葉はつながっている。子どもたちには、頭だけで理解するのではなく、体で味わう言葉というものを知ってほしいです。

――楽しみ方はさまざまですね。

詩は理解するよりも、味わうことが大事。理解できなくても何となく好き、何かが気に入らない、と味わえるのが、詩の言葉の魅力です。草花のように、見た人が「きれいだな」と思ってうれしくなったりなぐさめられたりする詩が、ぼくの理想だよ。

教科書にのっている詩は入り口だと思って。同じ作者のほかの作品や、ほかの作者のものを読んで好きな詩を見つけてください。

――赤い魚の群れに1匹だけいる黒い魚の物語「スイミー」。大きな魚をやっつけるために、スイミーたちは集まって、もっと大きな魚のふりをします。

ぼくはひとりっ子ということもあり、集団は苦手で。みんなでやっつけるところに感情移入しないんだ。だけど、大きな魚に変身するときに、スイミーが目になるアイデアがおもしろいね。

朝小プラスBOOK

過去でも未来でもなく、いまを100%感じとろう

――「生きているということ いま生きているということ それは○○」と続く詩「生きる」について。

ふだん、生きていることってあまり意識しないですよね。でも一瞬一瞬を生きていることを意識すると、生きることに対する別の見方が出てくると思います。

大切なのは「いま」ということ。人は過去も未来も生きていない。現在ただいまを生きるしかありません。何か行動に移さなくても、いまを100%感じとれば、生きるということが充実すると思います。

でも、詩だからそんなことを言えるんですよ。現実には、過去や未来に目を向けずには生きていけないでしょ。そこにある意味、詩の限界がある。

実体験が知識を知恵にかえる

――言葉というものの魅力をどう感じますか。

読んだり聞いたりした誰かが何かを感じて、初めて言葉に値打ちが出る。だから、詩は読者がいなければ成立しません。お金の力や権力の力と比べたら、言葉の力は小さいもの。でも、気づいたら人の心に浸透していく力があります。

――最近、言葉について思うことはありますか。

インターネットをふくめてメディアが増え、言葉の量が過剰になりましたね。

自分に必要な言葉を選ぶことが難しくなっているのではないかな。知識は大事だけれど、そこから知恵が生まれなければ意味がありません。

子どもたちには、情報を受けるばかりではなく、実体験をもってと言いたい。親や友だちとの関係、感動した本や音楽。体験と言葉の情報をつきあわせていくことが、知識を知恵にするために大切だよ。

谷川俊太郎(たにかわ・しゅんたろう)

1931年、東京生まれ。詩集『二十億光年の孤独』でデビュー。以来、数多くの詩集、児童書の翻訳作品を発表。最近の作品に、絵本『はいくないきもの』(絵 皆川明、クレヨンハウス)、詩集『悼む詩』(編 正津勉、東洋出版)がある。

教科書にのった谷川さんの作品

教科書で谷川作品と出あった人におすすめの本

(朝日小学生新聞2015年4月30日付を再編集)

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。