100年で劇的進化 ニッポンのトイレ

11月19日は、国際連合が定めた「世界トイレの日」です。日本は機能に優れたトイレが広まっていることから、「トイレ先進国」ともいわれています。初代社長が日本で初めて、腰かけ式の水洗便器をつくったというTOTOに、トイレ機能の進化や未来のトイレについて聞きました。(関田友衣)

関東大震災後、下水道が整い 水洗に

現存する「日本最古のトイレ」として知られるのは、室町時代に建てられた東福寺(京都市)の木造建築「東司」。深さ約30センチの穴が約20個、2列に並んでいます。今のトイレとは形がまったくちがいます。

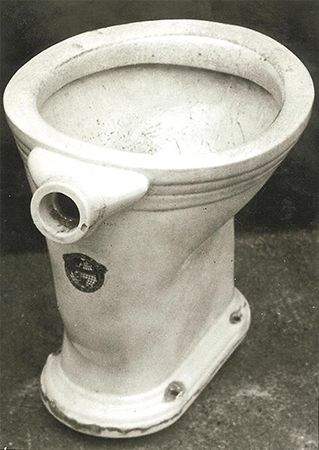

TOTO広報部の山崎明子さんによると、国産の陶器製の腰かけ式水洗トイレが初めて登場したのは、1914年。鎌倉時代以降、日本では長らく、木製のくみ取り式トイレが一般的でした。おしっこやうんちをタンクにため、定期的にくみ取るしくみです。そんな中、「TOTOの初代社長がヨーロッパで水洗トイレを見て、日本でも衛生的なトイレを広めたいと開発しました」。

水洗トイレは、23年に起こった関東大震災以降、下水道の整備が進むとともに増え始めます。その後およそ100年の間に、日本のトイレは劇的な進化をとげます。

便器の進化としては、洗浄に必要な水の量が減り、環境にやさしくなりました。50年代のトイレは、1回流すのに20リットルの水が必要でした。その後、「水の流し方を工夫したり、汚れがつきにくく、落ちやすくなる加工を便器の表面にほどこしたり、開発を進め、現在では3.8リットルまで減らすことができました」。

便座にもさまざまな機能が登場。便座があたたかくなる暖房便座(66年)、温水でおしりを洗える温水洗浄便座(80年)などです。温水洗浄便座は、アメリカの医療用品が元になっています。「ノズルから出る温水の角度などを決めるため、社員300人からおしりの位置などさまざまなデータを取ったそうです」

最新はきれいに保つ機能充実 将来は健康管理も⁉

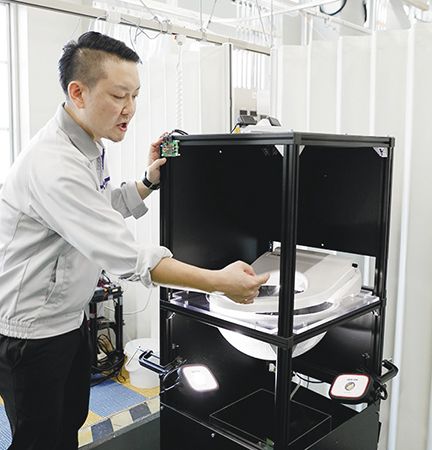

日本の最新トイレには、どんな機能がついているのでしょう。TOTOのトイレでは、はねたおしっこの汚れが残りやすい便座の裏を、きれいに保つことができるそうです。

「使用後に、除菌水をふくんだミストを、おしり乾燥機能の気流に乗せて、便座の裏の先端までふきかけます。開発者は、子どもが雨の日にかさをくるくる回す様子を見て、除菌水をミスト状にするしくみを思いついたそうです」

「環境に気を配るとともに、快適に使えて、少しでもおそうじが楽になるトイレ」の開発をめざしている、と山崎さん。将来、日々のおしっこやうんちから、健康管理ができる機能が生まれるかもしれないといいます。

「ほかにも、使う人の好みに合わせて、自動で動いてくれるトイレがあったら便利ですよね。人によって温水洗浄便座の水の温度が自動で変わったり。そんな未来のトイレが登場するかもしれません」

【学校のトイレ】我慢しないで お笑い芸人サトミツが伝えたいこと

朝小プラスまなび

【世界トイレの日】

衛生的なトイレを広めることなどを目的に、国際連合が決めました。2001年11月19日、世界トイレ機関(WTO)がつくられ、世界トイレサミットが開かれたことが由来です。

この記事は有料記事です。

デジタル版をご購読いただくと、記事の続きをお読みいただけます。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。