累計発行部数7万部突破「たくや式」英語問題集シリーズの著者・藤井拓哉さんが、家族でのアメリカ生活や家庭での英語学習についてつづります。

基本的に親の「努力」が必要不可欠

バイリンガル教育を日本で実践する時に、まず覚えておくべきことは(当たり前すぎて拍子抜けかもしれないが)「日本に住んで日本の学校に通わせている限り、子どもをバイリンガルに育てるのは正直、かなりハードモード」ということだ。

やはり「家の外の影響力」は大きい。家でいくら気をつけていても、子どもが外で悪い言葉をすぐに覚えてくるように、いくら家庭内が英語であっても日本で育つと子供の第一言語はやはり日本語になってしまう。これは英語ネイティブの家庭でも同じだ。あるアメリカ人の英語教師が「うちの息子が、日本語発音バリバリで『アイム・ホ~ム!』ってドヤ顔で帰ってくるんだよ。アメリカじゃ、そもそもそんなやりとりすらないのに!」と笑って話していた。

一方で、アメリカに住んでいる日本人家族の悩みといえば「英語が第一言語になっちゃって、日本語が怪しくなる」ということ。変な日本語を使うのならまだ良いが「日本語は、聞いて理解することはできるが話せない」となってしまうケースも多い。こういう家族の悩みは、おじいちゃん・おばあちゃんから「孫と全然話せないんだけど⁉ どうするの⁉」と半ば叱られることとか(笑)。それほど「家庭の外で触れる言語(日本なら日本語、アメリカなら英語)」の影響力は大きい。

つまり「バイリンガル教育」とは、ざっくり言ってしまえば「外の世界に負けないぐらいの英語力を家庭で作り出す」こと。これには、かなりの「努力」が必要となる。ここでは、あえて「努力」という言葉を使いたい。なぜなら、家庭外の強力な環境に立ち向かうためには、親が大量のインプットとアウトプットを家庭内で作り出す必要があり、それは多くの親にとって苦労を伴うからだ。試しに前回紹介した、たくや式バイリンガル教育の4つのメソッドを1つ1つ掘り下げていこう。

基本的に子どもが視聴するのは、英語のDVDやYouTube

まず、英語のDVDやYouTubeを見せると言っても、何でもかんでも英語であれば良いというわけではない。まず親が「これは子どもに良さそうだな」と思うものを見つける必要があり、実はそれが意外と一苦労だったりする。なぜなら、どんなに楽しい番組でも、子ども向けじゃない内容はNGだからだ。食べ物をおもちゃにして遊んでいる番組や、ピー音が止まらないチャンネルは、たとえ子どもが大爆笑したとしても、教育的には「ちょっと待て!」となる。

そして、ようやく「これだ!」と思っても、子どもが全然興味を示さず、すぐに飽きてしまうなんてこともザラにある。そのため、時には親も一緒に視聴しなくてはいけなくなる。親も楽しめる内容ならまだ良いが、正直言って、何度も同じ教育番組を繰り返し見るというのは精神修行に近い。子どもが「ねえ、もう一回見たい!」と言った時の親の心の声は「えっ、また?」ではないだろうか。でも教育のためだと思って頑張るしかない。しかも、子どもがテレビを見ている時こそ「やっと休める!」という瞬間なのに、そこさえ奪われるとなると、親の疲労は倍増。これを毎日続けるとなるとなかなかの覚悟が必要となる。

家の中・車で聴くのは、英語の歌

家の中や車の中で英語の歌を流すのは「英語に浸かるチャンス」を増やすという意味で、かなり効果的だ。しかし、「英語の曲なら何でも良い」というわけではなく、まずは「子どもが聞き取りやすく、真似しやすい英語の曲」を選ぶのが大事だ。定番の「Head, Shoulders, Knees & Toes」や「Baby Shark」などはオススメ。あの「ベイビーシャーク、ドゥドゥドゥ…」が頭から離れなくなるのはもはやお約束。親としては「もういいよ!」となるかもしれないが、子どもが英語の曲を歌うきっかけになるのは間違いないだろう。「いや、もう子どもの曲は限界だわ・・・」という親御さんには、定期的にテイラー・スウィフトやエド・シーランなど、ちょっと大人向けのポップな曲を混ぜるのも良いだろう。

ただ、英語の浸かりすぎは体を壊すこともあるので注意が必要だ。ある家庭では、朝から晩まで英語のDVDやYouTube、さらに家の中では英語の曲を中心に流していた結果、子どもが「頭が痛い」と言い出し、最終的には熱まで出てしまったとか。英語シャワーは、浴び過ぎると火傷することもあるということは覚えておいて損は無いだろう。

親も同じで、ずっと子どもに合わせて英語の歌ばかり流していると、精神的に負担がかかることもある。そのため「あ、これちょっと無理かも」と感じたら、無理せず一旦ブレイクを。英語教育もマラソンみたいなもので、ペース配分が大事である。

本の読み聞かせも、英語と日本語

子どもをバイリンガルに育てるには、英語での読み聞かせも外せない。しかし、ここにも思わぬ落とし穴が。最近は便利なアプリがたくさんあり、本を読み上げてくれるものもあるため「これなら親が読まなくても一人で黙々とやってくれる!」と思いきや・・・うちの子たちは10分で飽きてしまった(泣)。そのため、結局は一緒に読んだり聞いたりしなくてはいけないことに。

自分で本を読む・聴く習慣がついてないうちは、親のサポートは必須。しかも、日本語の読み聞かせですらヘトヘトになるのに、英語の本までとなると、親の負荷はもうフルマラソン級となる。家事がひと段落し「やっと自分の時間だ!」と思いきや、子どもが「これ読んで〜」と英語の本を持ってくる。ある意味嬉しいことなのだろうが、これが毎日続くとなると子どものためとはいえ、心の中では「もう無理かも・・・」とつぶやく親御さんがいても不思議ではない。

父親が話しかける時は基本的に英語、母親が話しかける時は日本語

藤井家の場合、私が帰国子女というバックグラウンドがあるため、私が英語担当、妻が日本語担当となっていた。ここで大事になったのが「やるからには徹底する」ということ。子どもに話しかけるときは、もう「緊急時を除いて100%英語!」くらいの覚悟が必要であった。なぜか? それは、中途半端に英語と日本語を使い分けると、子どもはすぐに「パパ、日本語もできるじゃん!」と気づき「じゃあ、慣れない英語はいいや〜」となるからだ。

私の知り合いの英語教員(日本人の男性)は、日本語と英語を使ってバイリンガル教育を行っていたのだが、ある時、子どもに英語で話しかけると「パパ、それやめて」と言われ、その瞬間バイリンガル教育が事実上終わったと言っていた。そのため、英語担当の親は徹底的に英語で話す必要がある!これは子どもとの会話だけでなく、夫婦間でも「お父さんは英語、お母さんは日本語(もしくは会話は全部英語)」くらいの徹底ぶりが求められる。子どもに「な〜んだ、パパは、日本語もいけるんじゃん!」とバレたら最後、「パパ、それやめて」ボタンが押されるのは時間の問題となる。

というわけで、日本でのバイリンガル教育はなかなかハードモード。では、我が家の「たくや式 バイリンガル教育」とは一体どのようなものだったのか? 詳しくは、また次回。次回は、具体的な「たくや式 バイリンガル教育」の方法と、子どもたちが大きくなるにつれてぶつかった壁について。

藤井拓哉(ふじい・たくや)

1984年生まれ。父親の都合で3歳~6歳までと、15歳~24歳までをアメリカのオハイオ州で過ごす。オハイオ州立大学、同大学院で教育学を学び、日本語の教員免許とTESOL(英語を母国語としない方のための英語教授法)を取得。帰国後は、宇都宮大学で英語講師を務める。数学、化学、生物学、物理学を英語で学ぶ「理数系英語」の講義を定期的に行い、2010年と2013年に学生による「授業評価アンケート」をもとに選ぶ「ベストレクチャー賞」を受賞。その後、上智大学、筑波大学などで英語講師を務めた後、2023年から家族でアメリカ暮らしを始める。著書に『たくや式中学英語ノート』シリーズ(朝日学生新聞社)、『MP3CD付き ガチトレ 英語スピーキング徹底トレーニング』シリーズ(ベレ出版)。TOEIC955点、TOEFL101点。

「たくや式中学英語ノート」全10巻

【著者によるYouTubeビデオ講義付き】

中学英語の基本を学年別・単元別に学ぶ、書き込み式薄型問題集シリーズです。

「中学生のときに英語が本当に苦手だった」と自認する著者がつくるテキストは、英文法を基礎の基礎から丁寧に解説し、豊富な問題で繰り返し英文を書かせるのが特徴です。前に習ったことの復習が何度も出てくるので、自分の弱点を知って、正しい英語を身につけることができます。

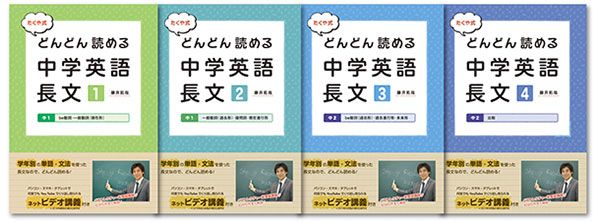

「たくや式 どんどん読める 中学英語長文」全4巻

【著者によるYouTubeビデオ講義付き】

学年別の単語・文法を使ったオリジナル長文(会話文・メールの文章・ブログの文章・講義など)を各巻11話収録。どの学年の方も、無理なくどんどん長文が読める仕組みになっています。定期テストや入学試験でよく出題される穴埋め問題や、文脈把握問題のほか、たくや式ならではの、「英語の文法を自分の言葉で説明できるか」を問うたくさんの問題を収録。

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。