読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回は小学4年生(石川県)から寄せられた「太陽の寿命、まだこない?」という質問に答えます。

小学4年生(石川県)の疑問

太陽フレアが起きたと新聞で知りました。本で調べると、太陽はあと50億年ほどで寿命をむかえるとありました。すごくこわいです。私たちが生きている間に寿命をむかえることはないですか?

国立天文台 米谷夏樹さん

たしかに太陽はあと50億年ほどで寿命をむかえ、天体としての一生を終えます。太陽が輝くエネルギーの源である核融合が起きなくなるからです。ただし、核融合はとても安定した反応で、寿命がくるまではとつぜん活動が止まるといったことは起きませんので、安心してください。

あと50億年は大丈夫

核融合の燃料・水素が足りなくなる

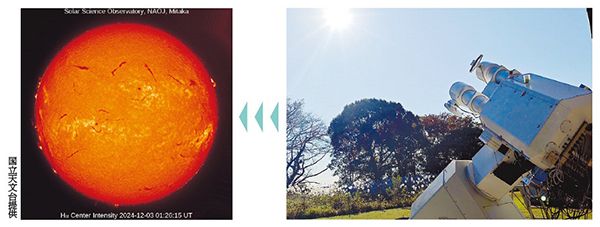

今回は国立天文台で太陽観測科学プロジェクトにたずさわる米谷夏樹さんに聞きました。

太陽は今、46億歳で、あと50億年ほどで寿命がくると考えられています。米谷さんによると、これは太陽が生まれた時点で決まった定めです。なお46億という年齢は太陽の観測からでなく、地球に落ちたいん石の年代を分析してわかったそうです。

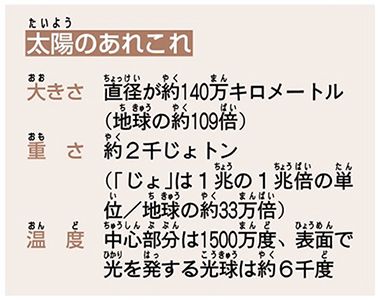

太陽は地球のような「惑星」とちがい、自ら光を放つ「恒星」です。直径は地球の約109倍もあり、ほとんどが水素とヘリウムでできています。

光を放つエネルギーは「核融合」の反応で生まれます。太陽の中心は温度が1500万度、圧力は2400億気圧という、地球ではありえない環境。そこで水素がヘリウムに変わり、そのときに大きなエネルギーが出ます。太陽の寿命はこの核融合がかぎをにぎります。

そもそも太陽は、宇宙にただようガスやちりが集まってできた天体。その「原始太陽」の中心に、燃料となる水素がぎゅっと集まり、核融合を始めたときに「太陽」になりました。そこから100億年もたつと、燃料の水素が足りなくなるとみられています。

この「100億年」は、1930年代に「太陽が核融合で光っている」とわかってから、計算ではじき出された数字です。計算に使ったのは、有名な物理学者アインシュタインのエネルギーに関する公式「E=mc2」。この式では物の重さによってエネルギーの総量が決まります。そのため、「太陽など恒星の一生は、生まれたときの重さで決まる」とされています。

太陽の大きさや輝きは寿命が近づくまではあまり変わらず、今と同じように地球を照らし続けます。「核融合はとても安定した反応で、太陽の活動がとつぜん止まることはありません」。太陽フレアも太陽の表面での「爆発」ですが、太陽の寿命とは関係なく起きています。

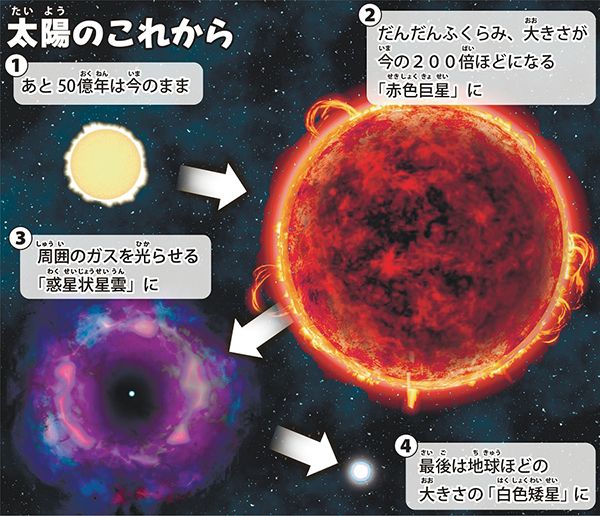

やがて200倍ほどにふくらむかも

寿命を終えた太陽では、ヘリウムが炭素や酸素になる核融合が始まります。ただし、ヘリウムは水素ほど中心でぎゅっと集まることができず、核融合が起こるほどの圧力になるまで、長い年月がかかります。

このときの太陽では、使い切れずに残った水素がヘリウムの周りで核融合を始めます。すると、そのエネルギーでガスが外側におし出され、太陽全体がふくらんでいきます。

最大で今の200倍ほどにまでふくらむのでは、とも予測されています。赤く輝く「赤色巨星」と呼ばれる姿です。ふくらんだ太陽は、水星と金星を飲みこみます。地球はぎりぎり残る説がありますが、もう生き物がすめる環境ではありません。

その後は「惑星状星雲」という姿をへて、炭素と酸素でできた白く輝く「白色矮星」になります。大きさは地球と同じくらい。もう核融合は起きず、少しずつ冷えます。100億年の寿命の後、1億年もたたないうちにここまで進むとみられます。

太陽は地球から一番近い恒星で、観測してわかったことが、はるか遠い恒星や惑星の姿を予想するのに生かされています。「太陽は常に姿を変えている天体です」と米谷さん。明日1月1日は多くの人が初日の出を楽しむ特別な日ですが、米谷さんにとっては「太陽はいつ見ても特別なもの」だといいます。

(朝日小学生新聞2024年12月31日付)

◇

この記事を読んだ小学5年生の読者から、さらに質問が届きました。

太陽はなぜ燃えているんですか? 酸素がないとものは燃えないはずなのに、宇宙で太陽が燃えているのをふしぎに思いました。

【米谷さんの答え】

そもそも「ものが燃える」とは、「ものと酸素が結びつく」ことをいいます。激しく結びつくとメラメラと炎が見えますし、お線香のようにゆっくり静かに燃えることもあります。

太陽が「燃える」のも、熱や光が出るという点では同じです。ただし太陽は水素どうしが結びついてヘリウムに変わる「核融合」で、熱と光が出ています。

このときに酸素は必要ありません。太陽のイラストは火の玉のようにえがかれることが多いですが、実は「燃えていない」のです。

(松村大行)