さかなクンや専門家といっしょに海や魚について学び、それぞれのテーマで学びを深める「さかなクン探究隊」(主催・青い地球を育む会)の活動が大詰めを迎えています。東京海洋大学越中島キャンパス(東京都江東区)では11日、4~6年生の隊員11人が、それぞれの探究を発表する準備が進められていました。(今井尚)

探究隊のメンバーは24年9月から、東京海洋大学や様々な現場にも出かけ、海や魚、環境問題などについて学んできました。

その間、隊員は個人として研究したいテーマを定め、研究を続けてきました。今日はその中間発表。いまどこまで研究が進んでいるかや、25年2月15日の最終発表に向けてどんな研究がどのくらい進んでいるか、何がわかって、何がわからないままなのかを共有し合います。

さかなクンは冒頭、「発表を聞かれた方が、いいお話を聞けた!と思うような感動をお届けできたらうれしいですね!! 2月の発表を楽しみにしています!」とエールを送りました。

みんなの研究発表を紹介

大西啓翔さん なぜ生き物は長い間、海から陸に上がらなかったのか、魚に進化した生き物とそうではない生き物もいます。原始の地球から生命の長い長い歴史に興味を持っています。

進藤悠杜さん スーパーのイオンでウツボを買ったことをきっかけに、低利用魚の問題を調べています。調理例をインスタグラムで紹介しようと思っています。

大崎高太郎さん 魚の体内にプラスチックがあったら怖いと思い、調べています。狙いを定めたのは胃を持つ「有胃魚」というグループ。油分との分離をどうするかも試行中。

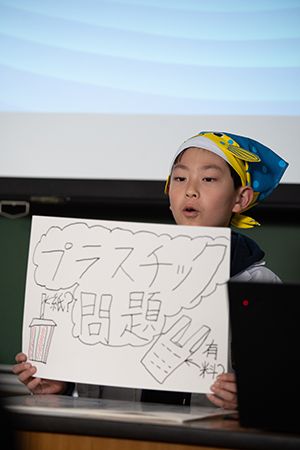

帶包晃平さん 海のプラスチックごみを知り、実際に解決するために動き出しています。友だちとごみ拾いをはじめ、その結果を新聞にして配布しています=下の画像。

山田理仁さん 海流などの影響でごみが特に集まる北太平洋のエリア「太平洋ゴミベルト」に関心があります。なぜたまるのか、どうしたら回収できるのかを探ります。

松尾翠香さん 微生物の働きで分解される「生分解性プラスチック」を自分で作っています。材料は牛乳や無脂肪乳、豆乳など。作ったものの分解の様子も観察しています。

伊藤真里さん 海洋プラスチックはどうやって海に出てしまうのか。注目したのは下水です。汚水と雨水を分ける分流式と、同じ管で下水処理場へ送る合流式でのちがいといった社会のシステムに注目します。

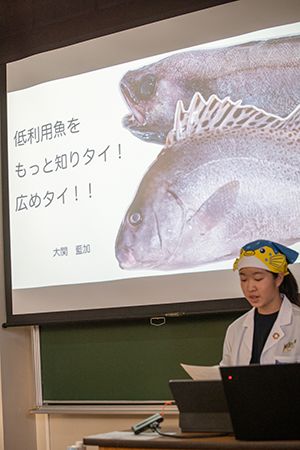

大関藍加さん 低利用魚について知り、手に入れたいと思ったもののなかなか買えません。市場などをめぐるうちに、ついに入手。種を調べました。発表でははく製もつくり、みんなにさわってもらえることを目指します。

水島紗良さん 海のごみを吸いこんで集める「海中掃除機」を作りたいと取り組みましたが、結論は無理だとわかりました。でもその過程で何が課題か、また掃除機が1台できても問題は解決できないことも感じています。

豊田礼一郎さん 魚を食べるならよりおいしく食べたい。ATP(アデノシン三リン酸)など魚の成分に注目し、味のちがいを研究します。元漁師のおじいさんにも話を聞き、魚をおいしくする「しめ方」も学びました。

髙倉春樹さん 海藻に関心を持ち、神奈川県の江の島周辺に採取や水くみに通っています。自分なりの仮説をたて、条件を変えながら海藻を育てて実験をしています。水温や塩分濃度、酸性度も関係していそうです。

特別授業も受けたよ

朝日新聞の中山由美記者

南極や北極といった「極地」を取材し、地球環境のいまを広く伝える朝日新聞の中山由美記者が「極地から見た地球環境」というテーマで授業をしました。南極のペンギンの暮らしから、内陸部で進められている大昔の氷を掘り出す調査まで、北極や南極で行われているさまざまな探究活動について紹介しました。

中山さんは隊員に向け「地球は海でも空気でもつながっています。遠い極地でのできごとをぜひ自分のこととして考えてほしい」とアドバイスしました。

東京海洋大学教授の清水悦郎さん

隊員の指導を続けてきた東京海洋大学教授の清水悦郎さんは、エネルギーの消費を抑えて高速で移動できる電動の水中翼船について紹介。探究隊に向け「問題を解決する答えは一通りではない。自分が思ったことをどんどん発表してほしい。探究を進めると別のことにも興味が出るかもしれない。どんどん広げていってほしい」などと話しました。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。