読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回は「算数と数学は、何がちがう?」という質問に答えます。

読者の疑問

小学校では算数ですが、中学以降はなぜ数学になるのですか。算数と数学は、何がちがうんですか?

日本数学検定協会(東京都台東区)理事 小宮賢治さん

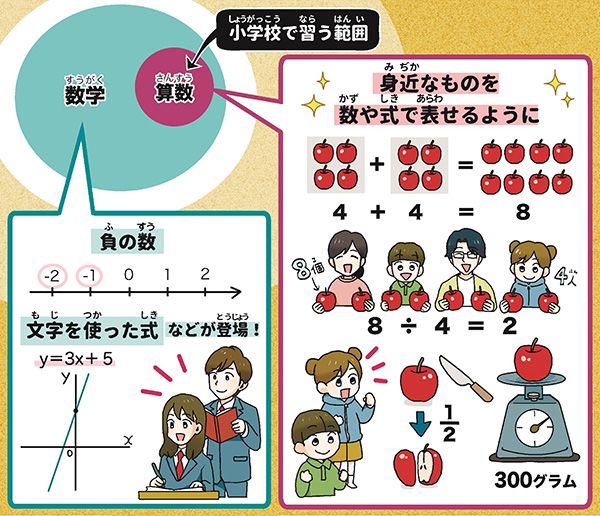

数や図形などについて学ぶ「数学」のうち、小学校で学ぶ範囲を「算数」と呼びます。算数は日常的なものごとを数でとらえることが多いですが、中学以降の数学ではゼロより小さい数や文字を使った計算が登場します。

算数は生活の中に多い数 数学は「-」登場

数学ではxやyを使った計算も

質問を送ってくれた読者は、中学校の見学に行ったとき、国語や社会、理科はそのままなのに、算数は「数学」という科目になっていることに気づきました。何がちがうのだろうと、疑問を感じたといいます。

数や図形などについて学ぶ「数学」のうち、小学校で学ぶ範囲を「算数」と呼んでいます。昔は「算術」という名前でした。

文部科学省は、学校の勉強の目的や内容を科目ごとに決めた「学習指導要領」を定めています。それによると小学校では、日常生活に深く関わる場面を数や論理でとらえるものが多いとされています。

小学校では、足し算や引き算などの計算、小数や分数、ものの量や大きさの測り方や単位、図形の種類や面積の求め方などを学びます。

例えば、りんごを数えたり、何人かで同じ数だけ分けるといくつになるか考えたり、重さを量ったり、それらを数字や式で表したりできるようになることが、一つの目標です。「これらは算数はもちろん、中学校から数学を学ぶために欠かせない基本です」と小宮さん。

では、数学ではどんなことを学ぶのでしょうか。

「一番大きく変わるのは『負の数』の登場です」と小宮さんはいいます。負の数とは0より小さい数で、「-」(マイナス)の記号を使って表します。数学では「小さい数から大きい数を引く」というような、答えが負の数になる計算や考え方も登場します。

より複雑な計算やりやすく

次に、「文字を使った計算」があることも大きな変化だといいます。「x」や「y」などの文字を使った式も出てきます。文字を使うと、より複雑な計算もやりやすくなります。数学の世界で、いつも成り立つルールを表した「定理」や「公式」の理解にもつながります。

数学にそなえて今できることは?

中学校から数学を学ぶのにそなえて、小学校で算数を勉強するときに、心がけることはあるのでしょうか。小宮さんは、

❶解き方の暗記ではなく、答えが出るまでの道すじをよく観察して、納得できるようにする

❷わからないことは先生や友だち、おうちの人に聞き解決する

❸友だちどうしで学び合ったり、解き方を考えたりする機会を大事にする

をおすすめしてくれました。

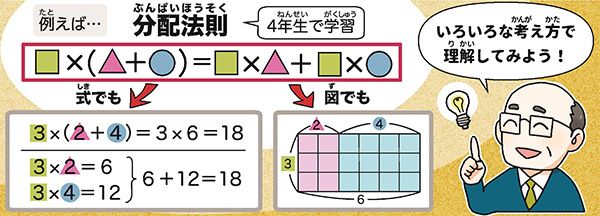

「同じ問題でも、いろいろな解き方や考え方があります。式や図などさまざまな方法で解いたりかいたりしてみると、より理解が深まります」と話しました。

朝中高プラスBOOK

(奥苑貴世)

(朝日小学生新聞2024年11月19日付)