累計発行部数7万部突破「たくや式」英語問題集シリーズの著者・藤井拓哉さんが、家族でのアメリカ生活や家庭での英語学習についてつづります。

場所や服装もいろいろ

今回は、アメリカの小学校教育について話していこう。

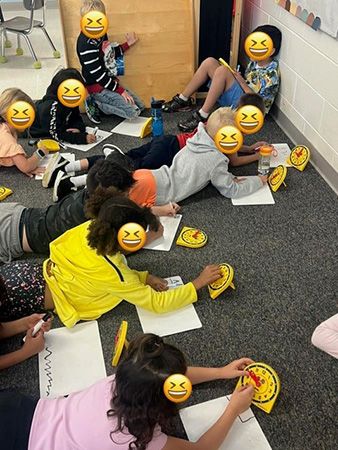

アメリカの小学校では、「先生が黒板の前に立って授業を進める」というスタイルはあまり取られない。グループワークや共同作業が中心で、個別の机よりも共有テーブルが多く、授業の場所も教室に限らず、図書館や体育館、屋外で行われることが多い。寝転がりながら学んだり、お菓子を食べながら授業を受けたりすることもあり、比較的自由なスタイルとなっている。

また長期休暇前には「ウィンターパーティー」や「エンド・オブ・スクールイヤー・パーティー」などのイベントが開催されるほか、Costume Day(ハロウィンのコスチュームを着て登校)、Pajama Day(パジャマを着て登校)、School Spirit Day(学校の名前やロゴの入ったTシャツやパーカーを着て登校)といったユニークな日もある。更に先生が育てた無農薬野菜を食べたり、1年生と4年生が協力してアルファベットに関連するものを外で探したりといった活動もあり、学びの場は幅広い。

授業の進め方

アメリカの小学校ではグループワークが中心となっている。例えば

1. 科学:地球を守るために私たちができること

ゴミ削減のためのアイデアをグループで考え、ポスターやプレゼンテーションを作成し発表。

2. 社会:新しい公民館には何が必要?

現在建設中の公民館についてリサーチ。公民館に必要となる設備をグループで考え、ポスターやプレゼンテーションを作成し発表。実際に公民館に提案する。

3. 国語(英語):登場人物の紹介や章の要約

グループごとに担当する章を決め、その章に登場するキャラクターや内容をまとめて発表。

4. 算数:身の回りのものの長さを測ろう

校庭にある様々なものの長さを測り、iPadで写真を撮る。教室に戻ってから、何の長さを測り長さがいくつだったか発表。

なぜここまで授業の様子がわかるのかというと、担任の先生から毎週金曜日にその週の授業内容を簡単にまとめたメールが届くからだ。また、学校独自のFacebookやInstagramアカウントが活用されており、授業の写真だけでなく、イベントの詳細やその際に撮影された写真が投稿されるなど、デジタルツールを使った情報共有が盛んに行われている。

アメリカのPTAはどんな感じ?

アメリカの小学校におけるPTA(Parent-Teacher Association)、またはPTO(Parent-Teacher Organization)では、「親と学校が協力し子どもたちの教育環境を支える」という理念のもと、幅広い活動が展開されている。「そうすると親の負担も大きいのでは?」と思いきや、基本的に親の参加は自由。「半強制的に参加しなければならない」といった雰囲気は全くなく、共働き家庭が一般的なアメリカでは、PTA活動に参加しない親も少なくない。

PTAが行う活動の範囲は幅広く、遠足やマラソンイベントの企画・運営から、授業で使用する教材の制作サポートまで、その内容は多岐にわたる。集まりは月1回行われるが、こちらも参加は完全に自由。不参加の場合でも会議の内容はメールで共有されるため、無理のない範囲で協力できる仕組みが整っている。この柔軟さがアメリカのPTAの魅力と言えるだろう。

アメリカの中学・高校受験事情

アメリカでは、基本的に高校までが義務教育のため、公立校(Public School)に進学するのであれば受験の必要はない。しかし、私立校(Private School)に行くのであれば話は別。日本同様、受験を経験することになる。だが、日本の受験とは大きく異なる。

日本のように筆記試験の成績だけで決まるものではなく、成績(GPA)、標準化テスト(SSATやISEE)、推薦状、エッセイ、面接、課外活動など、さまざまな要素を総合的に評価されるのが一般的だ。特に、課外活動やリーダーシップの経験が重視されるため、学業だけでなくスポーツやボランティア活動などにも積極的に参加することが求められる。

このような選考方法は、日本の一発勝負の筆記試験とは大きく異なり、学力以外の資質も重要視される点でユニークだ。そのため、受験を考えている場合は、単に試験勉強をするだけでなく、早い段階から成績管理を徹底し、課外活動に積極的に取り組み、エッセイや面接の準備をすることが求められる。

藤井拓哉(ふじい・たくや)

1984年生まれ。父親の都合で3歳~6歳までと、15歳~24歳までをアメリカのオハイオ州で過ごす。オハイオ州立大学、同大学院で教育学を学び、日本語の教員免許とTESOL(英語を母国語としない方のための英語教授法)を取得。帰国後は、宇都宮大学で英語講師を務める。数学、化学、生物学、物理学を英語で学ぶ「理数系英語」の講義を定期的に行い、2010年と2013年に学生による「授業評価アンケート」をもとに選ぶ「ベストレクチャー賞」を受賞。その後、上智大学、筑波大学などで英語講師を務めた後、2023年から家族でアメリカ暮らしを始める。著書に『たくや式中学英語ノート』シリーズ(朝日学生新聞社)、『MP3CD付き ガチトレ 英語スピーキング徹底トレーニング』シリーズ(ベレ出版)。TOEIC955点、TOEFL101点。

「たくや式中学英語ノート」全10巻

【著者によるYouTubeビデオ講義付き】

中学英語の基本を学年別・単元別に学ぶ、書き込み式薄型問題集シリーズです。

「中学生のときに英語が本当に苦手だった」と自認する著者がつくるテキストは、英文法を基礎の基礎から丁寧に解説し、豊富な問題で繰り返し英文を書かせるのが特徴です。前に習ったことの復習が何度も出てくるので、自分の弱点を知って、正しい英語を身につけることができます。

「たくや式 どんどん読める 中学英語長文」全4巻

【著者によるYouTubeビデオ講義付き】

学年別の単語・文法を使ったオリジナル長文(会話文・メールの文章・ブログの文章・講義など)を各巻11話収録。どの学年の方も、無理なくどんどん長文が読める仕組みになっています。定期テストや入学試験でよく出題される穴埋め問題や、文脈把握問題のほか、たくや式ならではの、「英語の文法を自分の言葉で説明できるか」を問うたくさんの問題を収録。

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。