科学者たちがえがく未来予想図

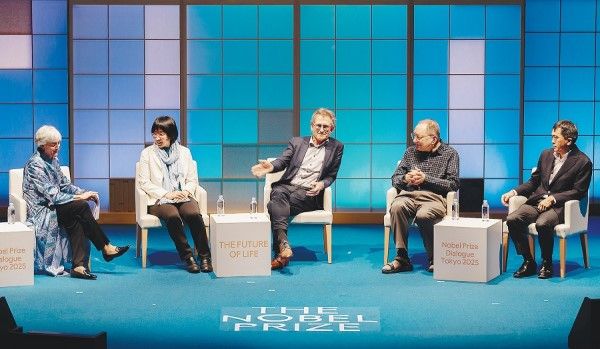

神奈川・横浜で研究者が集い「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2025」

人類に大きな貢献をしたとされる研究や活動におくられるノーベル賞。そのうち科学分野の三つの賞の受賞者や、世界的な研究者たちが3月、神奈川県横浜市に集まりました。シンポジウム「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2025」で、世界的な課題について話し合いました。(奥苑貴世)

AIなど切り口に世界の課題を議論

このシンポジウムは、ノーベル賞を主催するノーベル財団が2012年から開いています。今年は横浜市のパシフィコ横浜で開かれました。日本では22年以来の開催です。

テーマは「The FutureofLife 生命の未来 ~先端技術とわたしたちのこれから~」。科学分野のノーベル賞「生理学・医学賞」「物理学賞」「化学賞」の受賞者7人と、研究者たち合わせて20人以上が集まりました。科学の発展が生命の未来にどんな影響をあたえるのか、AI(人工知能)、量子コンピューターなど、多様な分野を切り口に意見を交わしました。

「ノーベル賞受賞者が語る未来予想図」では、1997年に物理学賞を受賞したウィリアム・フィリップスさんが「未来は正確には予想できないが、科学者の純粋な探究心や好奇心がよりよい未来につながる」と話しました。

ノーベル賞受賞者も登壇

ノーベル賞受賞者は他にも、数万年前に絶滅した別の人類「ネアンデルタール人」の遺伝情報を解読したスバンテ・ペーボさん(2022年に生理学・医学賞を受賞)や、人間の体内に入れられるほどの小さな機械「分子マシン」を研究するベルナルト・フェリンハさん(16年に化学賞を受賞)たちが登壇しました。

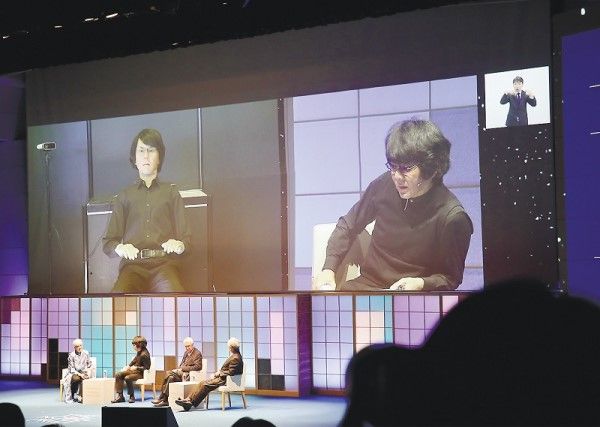

日本からは、リチウムイオン電池の開発で19年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんや、日本科学未来館館長で「AIスーツケース」の開発を手がける浅川智恵子さん、アンドロイドなどロボット研究で知られる大阪大学大学院教授の石黒浩さんたちも集いました。

ノーベル賞

スウェーデンの発明家、アルフレッド・ノーベルさんの遺言によって1901年から始まった世界的に権威のある賞。物理学、化学、生理学・医学、文学、平和、経済学の6分野で「人類に多大な貢献をした」人や団体におくられます。毎年10月に発表があり、12月に授賞式が開かれます。

2024年は、核廃絶をうったえる日本原水爆被害者団体協議会に平和賞が、AIの基礎につながる手法を開発したアメリカとカナダの研究者2人に物理学賞がおくられました。

失敗しても 好奇心持ち続けて

物理学賞受賞のウィリアム・フィリップスさん

「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2025」に登壇したノーベル物理学賞受賞者のウィリアム・フィリップスさんに、朝小の土曜3面「わかる!ニュースのことば」解説者の科学ジャーナリスト・瀧澤美奈子さんがインタビューしました。子どもたちへのメッセージも聞きました。(構成・奥苑貴世)

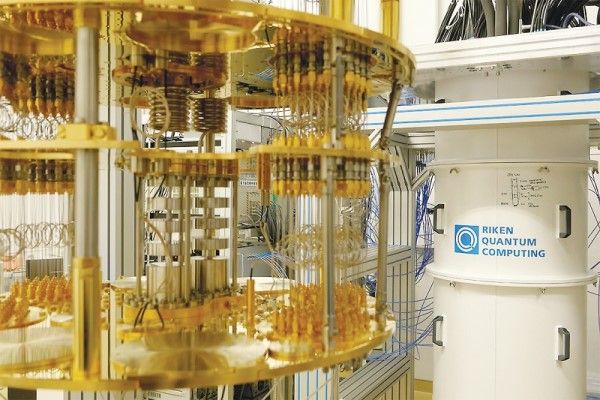

顕微鏡での観察から広がった興味

フィリップスさんは、物質のもととなるとても小さなつぶ「原子」にレーザー光をあてて光を吸収させ、その反動で原子の運動を止める技術「レーザー冷却法」を開発。1997年にノーベル物理学賞を受賞しました。この技術は現在、超高速の計算ができると期待されている「量子コンピューター」の開発でも重要になっています。

フィリップスさんは、自然界の原則や理論を解き明かす「基礎研究」の大切さを強調。成果や技術に結びつくには時間がかかりますが「重要なのは、発見には何が必要かを科学者が語ること」といいます。

◇◇◇

Q(瀧澤さんの質問) フィリップス先生はすばらしい研究者になられましたが、子どものころは、どのように過ごしましたか?

A(フィリップスさんの答え) 5歳のときに両親から買ってもらった小さな顕微鏡で、あらゆるものを観察して遊びました。塩や砂糖、ホコリや髪の毛も。これが科学への興味の始まりでした。

それから、家にある牛乳とか砂糖水とか、いろいろなものを混ぜて試していたら、それを見ていた両親が実験キットを買ってくれました。

13歳ぐらいになると、地下室に「実験室」を持たせてくれました。電気の実験をしていたとき、回路の電圧を上げすぎて、家じゅうのブレーカーが落ちてしまいました。身を縮めて、父に告白しました。

Q おこられましたか?

A いいえ。父はそれほどおこらずに、どう直せばいいかを教えてくれました。両親は科学者ではありませんでしたが、いつも私の科学への興味を応援してくれました。

Q 日本では、家に実験室を作るのは難しそうです。何から始めたらいいでしょうか?

A 電気の回路でも化学の実験でも、まずはお店で売っている実験キットから始めるのがいいと思います。

科学の進展で「想定外」の応用も

Q ノーベル賞を受賞した「レーザー冷却法」は、量子コンピューターの開発に役立てられています。どのように使われるのですか?

A 量子コンピューターでは、量子の「重ね合わせ」や「量子もつれ」といった、こわれやすい状態を利用します。この状態は熱の影響を受けやすいので、(計算に使う)イオンや原子を超低温に冷やす必要があります。そのためにレーザー冷却が使われます。

でも、もともとレーザー冷却は、「原子時計」という、とても正確な時計を作るために発明しました。当時は、将来量子コンピューターに使われるとは、思ってもいませんでした。科学の進展は予測できないという、良い例ですね。

Q 科学者になりたいと思っている子どもたちに、最も伝えたいことは?

A とにかく「好奇心」を持ち続けてください!

ウィリアム・フィリップス

アメリカ(米)国立標準技術研究所所属物理学者、米メリーランド大学カレッジパーク校物理学特別教授。1948年、米ペンシルべニア州生まれ。76年、米マサチューセッツ工科大学で博士号を取得。97年に「レーザー光による原子の冷却・トラップ法の開発」でノーベル物理学賞を受賞。

瀧澤美奈子(たきざわ・みなこ)

日本科学技術ジャーナリスト会議副会長、慶應義塾大学大学院非常勤講師。長野県出身。東京理科大学理工学部やお茶の水女子大学大学院で、物理学や宇宙研究にたずさわる。『150年前の科学誌「NATURE」には何が書かれていたのか』(ベレ出版)など著書多数。

(朝日小学生新聞2025年4月24日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。