小学6年生の六代目尾上菊之助さんインタビュー

歌舞伎俳優の尾上丑之助(うしのすけ)さん(11歳)がお父さんから名を受けつぎ、六代目尾上菊之助として東京・歌舞伎座の舞台に立っています。お父さんは、約300年続く尾上菊五郎の名に改めました。「襲名(しゅうめい)」という日本のしきたりで、名前だけでなくその芸や心も伝えます。新しい菊之助さんの言葉とともに、はなやかな襲名のおしばいを見ていきましょう。(編集委員・別府薫)

もくじ

【連獅子】親がわが子にあたえる試練

【車引】つらければつらいほど美しい

【弁天娘女男白浪】歌舞伎の未来を担う仲間と

【京鹿子娘道成寺】玉三郎さんが教えてくれたこと

【口上】舞台に向かう心、受けつぎたい

【連獅子】親がわが子にあたえる試練

赤と白の毛にいさましい化粧、きらびやかな衣装――はくりょくいっぱいですね。「連獅子(れんじし)」というおしばいの写真です。身長よりも長い毛をぐるん、ぐるんとふり回す獅子のおどりを見たことがある人もいるでしょう。

中国の山奥にすむという伝説の獅子の親子です。親獅子はわが子を強くするために、谷底につき落として試練をあたえます。そのすがたが俳優たちの修業とも重なり、見る人の心を動かすのです。

小学6年生の菊之助さんは、襲名のために1年ほど前からおけいこを続けてきました。毎朝5時から1時間、お父さんと走って足腰をきたえています。「つらいけれど、自分のためなのでいやだとは思わない」ときっぱりいいます。

父・菊五郎さんからは、獅子の毛ぶりは「首ではなく、体でふりなさい」と教わりました。「獅子の毛ぶりには魅力がある。迫力があって楽しんでもらえると思うので、そこを一番見てほしいです」

朝小プラスまなび

【車引】つらければつらいほど美しい

「舞台のときって、つらいかたちほどきれいなんです」。菊之助さんは、こう説明します。重い衣装をつけて足をふんばり「見得(みえ)」とよばれるポーズを決めると、お客さんから大きな拍手がおくられます。その瞬間の「爽快感」が歌舞伎の楽しさだといいます。

お父さんも、おじいさんふたりも歌舞伎俳優。「ものごころついたころから見ているので、おしばいが大好き。絶対にお父さんみたいになると思っていました」

見ていたことを自分でやってみると、「お客さんが思っている10倍以上大変」と実感しました。6月に挑戦する「車引(くるまびき)」は、古典の名作「菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)」の5幕目にあたります。つとめる梅王丸の衣装と刀のあまりの重さに、おけいこの途中でたおれてしまうほどでした。

襲名に向けてのおけいこは、平日は2時間、週末は長いと5時間くらい。お父さんにきびしい言葉でしかられることもありますが、「そのおかげで、おしばいができるようになる」と感謝の気持ちをわすれません。

【弁天娘女男白浪】歌舞伎の未来を担う仲間と

おさないころから見てきたなかでも「あこがれて、ずっとまねして、せりふも覚えてしまった」というのが、「弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)」の弁天小僧菊之助です。

5人のどろぼうが大あばれする痛快なお話。弁天小僧菊之助の役は、江戸時代の終わりから明治時代にかけて活躍した五代目菊五郎が、狂言作者の河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)とともにつくりあげました。菊之助さんの祖父・七代目菊五郎さんも当たり役とする、家の大切な芸です。

「稲瀬川(いなせがわ)勢揃(せいぞろ)いの場」では、菊之助さんに続いて、坂東亀三郎さん(12歳)、中村梅枝(ばいし)さん(9歳)、尾上眞秀(まほろ)さん(12歳)、市川新之助さん(12歳)が花道から登場。かさを手にずらりとならんで、ひとりずつ名乗りをあげていきます。

みんな同世代。「これからずっといっしょに成長していく仲間たちなので、いろいろなおしばいで共演できたらうれしいですし、ぼくが新作歌舞伎をやるときには出演してもらいたい」

お父さんが手がけた新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」「ファイナルファンタジーX」に菊之助さんも出演しました。「いつかは自分も」という夢があります。

【京鹿子娘道成寺】玉三郎さんが教えてくれたこと

菊之助さんにとっては、家にある台本を読むのも楽しい時間です。難しい漢字や歴史上の人物がたくさん出てくるので、学校の国語と社会は得意。「知らない演目や役がいっぱいあって、その心情をうつすのが好きなんです」

「心情をうつす」とは、登場人物の状況を考えて「自分の心を落としこんでいく」こと。舞台で大切にしている心がまえです。「京鹿子娘道成寺(きょうかのこむすめどうじょうじ)」で共演している坂東玉三郎さんからは「役になりきるのではなく、役に入りなさい」と教わりました。

歌舞伎には、男の人の役になる立役(たちやく)と、女の人の役になる女方(おんながた)がいます。菊之助さんは、襲名の舞台で両方をつとめますが、どちらが得意なのでしょうか。「小さいころからずっとあこがれていたっていうのもあると思いますが、立役の方がやりやすいです」

女方の玉三郎さんと父・菊五郎さんの3人でつとめるのは、道成寺の主人公・白拍子花子。「女方のおどりって繊細なので、細かいところ一つひとつのふりをきれいにするのに、ものすごく時間かかります。最近けいこしているランキングでいえば、道成寺が一番です」

おどりのなかで、花子は桜の花びらを丸めてまりつきをします。「まりは実際にはないけれど、お客さんには見えるようにしないといけない」と説明。お父さんからは「まりをうっているときの手のかたちを覚えなさい」と、紙風船をわたされたそうです。

【口上】舞台に向かう心、受けつぎたい

5月、ふたりの菊五郎さんや先輩たちと舞台にならんで襲名のあいさつをする「口上(こうじょう)」で、菊之助さんは「りっぱな歌舞伎俳優になれますよう、ご後援のほどをお願い申し上げたてまつります」と決意をのべました。

ふたりのおじいさんのうち、母方の中村吉右衛門さんは4年前に亡くなりました。吉右衛門さんも父方の七代目菊五郎さんも「ふだんはとてもやさしい」といいますが、舞台では「役そのもの」がいるような存在感があります。ふたりから父へと伝わる「舞台に向かう心」を受けつぎたいと願っています。

「丑之助は幼少期、菊之助は青年期の名前です。父がやってきた菊之助のお役もたくさんあるし、襲名して楽しみがふえました」

◇

襲名のおひろめとなる「團菊祭五月大歌舞伎」(5月27日まで)、「六月大歌舞伎」(6月2~27日)は歌舞伎座で。26年6月までに大阪、名古屋(愛知)、京都、博多(福岡)を回ります。

歌舞伎とは

いまから400年以上前の江戸時代に生まれたおしばい。はじめのころは女性も出演していましたが、幕府からくり返し禁止されるうちに、男性だけになりました。「歌」は音楽、「舞」はおどり、「伎」は演技のことで、三つがそろって完成します。

江戸時代の人たちにとっての時代劇「時代物」、ワイドショーのような「世話物」などが大人気に。役者をえがいた浮世絵も売れました。明治時代になってからもさまざまな作品がつくられ、いまもまんがやアニメ、小説をもとにした新作歌舞伎が毎年のように生まれています。

襲名とは

祖先や師匠の名を受けつぐこと。伝統芸能や商家などに伝わるしきたりです。

尾上菊五郎は歌舞伎の大きな名前です。初代は300年ほど前にいまの京都で人気になり、江戸(いまの東京)にうつりました。今回襲名した菊五郎さんは八代目。父の七代目菊五郎さんも元気なので、史上初めてふたりの菊五郎がならび立つことになります。

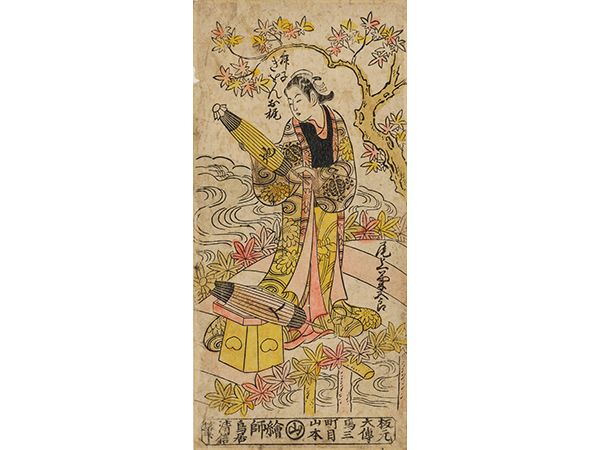

初代尾上菊五郎の舞子ぎをんお梶(江戸時代・18世紀)。二代鳥居清信筆、東京国立博物館所蔵。出典:ColBase https://colbase.nich.go.jp/

教科書や授業では

小学6年生の国語で、日本に伝わる古典芸能にふれます。教科書では、歌舞伎のほか、能・狂言、人形浄瑠璃(文楽)や落語が紹介されています。

尾上菊之助(おのえ・きくのすけ)

2013年11月28日生まれ、東京都出身。16年5月に歌舞伎座「勢獅子音羽花籠(きおいじしおとわのはなかご)」で寺嶋和史(てらじま・かずふみ)の名で初お目見得。19年5月、歌舞伎座「絵本牛若丸」の牛若丸で七代目尾上丑之助を名乗り初舞台。

(2025年5月8日付朝日小学生新聞の記事に加筆)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。