ねらった遺伝子を変えられる「ゲノム編集」という技術があります。食べ物の品種改良や人間の病気の治療、薬の開発など、さまざまな分野で活用が広がっています。

食べ物の品種改良、薬の開発などで活用広がる

Q どんな技術?

A 遺伝情報のねらった場所を自在に「編集」

まずは遺伝子やゲノムについて説明します。遺伝子は体のさまざまな部分の「設計図」です。この設計図で目の色や髪質などが決まります。対してゲノムは、遺伝子をふくむ体全体の「設計図集」。遺伝子のほか、遺伝子の働きを調整する部分もあります。

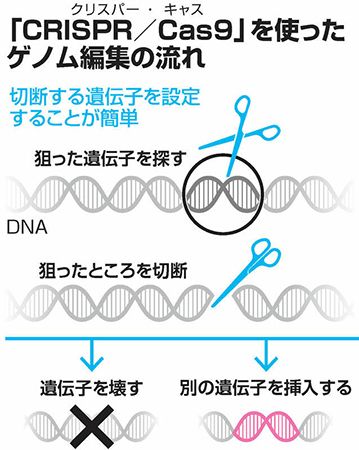

設計図はアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)という4種類の物質をふくむデオキシリボ核酸(DNA)で形作られています。4種の物質の並びかたで、遺伝情報という「文章」を作っています。ゲノム編集は、その「文章」のねらった場所を「編集」する技術です。特定の遺伝子を切りとったり、加えたり、書きかえることができます。

この技術は、ゲノムの決まった場所を見つける「ガイド」や、切りとる「ハサミ」の役目をする道具となるツール分子が発明されて発展しました。中でもよく知られるのは、2020年にノーベル化学賞の受賞対象となった「クリスパー/キャス9」です。

ゲノム編集はすでに、治療に使われています。GABAという成分を多くふくんだトマトの栽培や、肉厚なマダイの養殖なども行われ、販売もされています。

Q 課題はあるの?

A 科学的な見方や理解を広め、環境への影響にも配慮

ゲノム編集にはいろいろな種類があり、活用例も幅広く、それぞれに課題があります。

ゲノム編集された食品でいま流通しているものは、その生物のゲノムの一部を「切る」操作をしただけで、外から遺伝子を加えていません。これは自然界で起きる突然変異や、品種改良で行われてきた遺伝子改変と変わらないと考えられています。

文章にたとえると、消しゴムで当てずっぽうで消していたのがこれまでの品種改良。対してゲノム編集はいらない文字だけをねらって消せます。それだけ改良の効率が良くなるのです。

これまで行われてきた食品の品種改良に比べ、危険は高まらないというのが科学的な見方で、新しい技術ですが、正しい理解が広がることが大切です。

治療の目的でゲノム編集をする場合は、人のゲノムに手を加える必要性や安全性などを考えて判断する必要があります。体の機能や知能を高めるような目的で行われるゲノム編集も考えられます。これは人どうしの不平等につながるので、議論を呼ぶでしょう。

微生物や昆虫に対するゲノム編集では、自然の環境に出た場合の影響への配慮が必要です。

広がる応用例

品種改良

・生産性の高いイネ

・養殖しやすいマグロ

・成長速度を高めたトラフグ

医療

・病気の治療

・薬の開発

・病気を発症させたマウスなどの実験用動物

最近のニュース

難病の赤ちゃんの症状改善に成功

今年5月、アメリカの医療チームが世界で初めて、遺伝子に関する病気をもつ生後6か月の赤ちゃんに、遺伝子を直すゲノム編集を行い、症状を改善することに成功したと報告しました。「クリスパー/キャス9」を応用したゲノム編集ツールを注射。病気の遺伝子を書きかえました。

赤ちゃんは肝臓の遺伝子の病気で、治療しなければ命を落とす危険がありました。ただし患者の数が少なく、薬の開発は難しい状況でした。今回の成果は、こうした難病に対する「オーダーメイド」の遺伝子編集治療として、注目されています。

解説者

瀧澤美奈子

科学ジャーナリスト

(朝日小学生新聞2025年6月14日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。