7月19日(土)オンライン「里山昆虫教室」(無料)

人と自然がともに生きる「里山」の写真で知られる今森光彦さん(70歳)。子どものころから昆虫採集が大好きでした。日本の里山の魅力に気づいたのは、学生時代のインドネシアへの旅がきっかけだといいます。(編集委員・別府薫)

自由研究・探究学習のまとめ方

おすすめ学年:小1、小2、小3、小4、小5、小6

【STEP1】記事の内容を200字で要約しよう

【STEP2】次のことがらについて調べてみよう

・里山の昆虫や植物を観察してみよう。里山観察シートをダウンロードして使ってね

・里山の環境には、どんな特徴があるか調べてみよう

・里山の環境を守るために、できることはどんなことがあるかな。考えてみよう

【STEP3】調べてわかったことや感想をまとめよう

土地への感謝が美しい風景に

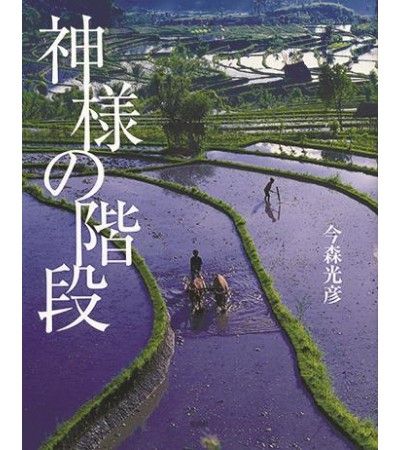

国語の教科書には、今森さんの文章と写真による「神様の階段」(光村図書4年上)がのっています。インドネシアのバリ島で棚田をたがやす人々のくらしを紹介しています。

――インドネシアを訪れたのは、いつごろですか。

まだ写真家になる前、大学生のころに初めて行った海外旅行なんです。自然が好きな少年は、まだ見ぬ森――熱帯雨林にあこがれるんですね。約3か月かけてインドネシアの島々をめぐり、田んぼの稲刈りを手伝いながら村の米蔵に泊めてもらったりしていました。

バリ島で見た棚田の景色は忘れられません。アグン山という神様の山があって湖があり、ぼくの故郷、滋賀県の琵琶湖のようだと思ったんですね。日本にもどって、同じように棚田と山と湖がある仰木(滋賀県大津市)という集落を拠点に写真を撮るようになりました。

――バリ島の棚田にはどんな特徴がありましたか。

インドネシアのほかの島ともちがって、バリ・ヒンドゥー教の人たちのお祈りのあるくらしにおどろきました。1日6回、田んぼを回って神様に花をささげる。気温が40度もあるところで、山の上に向かって棚田をつくることは肉体的にはしんどいはずなんです。でも彼らは、神様がすむ山に近づくことだから体が楽になるという。土地への感謝の気持ちが美しい風景をつくっていることを伝えたいと思い、その後、何度もバリ島を訪れて絵本にしたのです。

自然の中で生き物とふれ合って

――インドネシアと日本の棚田のまわりの環境に、ちがいはありますか。

インドネシアの棚田の先にある熱帯雨林は、人が近づく場所ではないんですね。ぼくは熱帯雨林の昆虫が見たくてインドネシアに行ったのに、最初の旅では入れなかったんです。

一方、温帯にある日本の広葉樹林帯は人が手を入れることでクヌギやコナラの雑木林ができて、多様な命の循環が生まれる。人と自然がともにくらす日本の里山は、奇跡的な環境です。

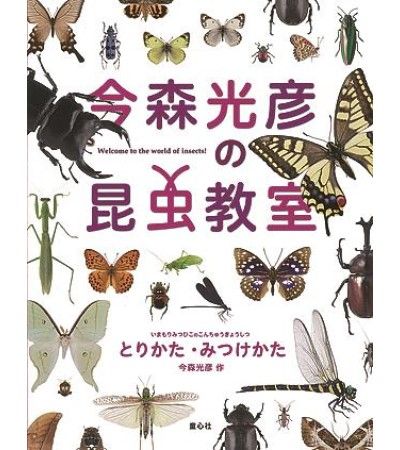

――各地で昆虫教室を開いていますね。

集まる子どもたちは、ぼくたちが子どものころのように昆虫が大好きで好奇心があって、見ていて安心します。

ただ、一つだけ昔とは決定的にちがうところがあります。カブトムシのことはよく知っていても、すみかの雑木林のことは説明できないんですね。雑木林に行かなくても、手に入りますから。でも、子どもたちには、自然の中で生き物とふれあってほしいと願っています。

朝小プラスまなび

――里山の雑木林は、都会の子にも見つけられますか。

雑木林の近くには、田んぼがあります。ただ、こうした里地の環境も失われつつあり、メダカなどの身近な生き物が絶滅危惧種になっています。

ぼくは各地の里山を200か所以上訪れていますが、石仏が大切に守られている農地の近くには雑木林がある可能性が高いですね。そこにはバリ島の棚田と同じように土地への感謝があり、土のにおいがちがいます。

読んでみよう

『神様の階段』 写真・文 今森光彦、偕成社

『やまおやじ』 写真 今森光彦、小学館

『今森光彦の昆虫教室 とりかた・みつけかた』 作 今森光彦、童心社

今森光彦(いまもり・みつひこ)

写真家。1954年、滋賀県大津市生まれ。おもな写真集・写真文集に『里山 生命の小宇宙』『今森光彦 昆虫記』『おじいちゃんは水のにおいがした』『わたしの庭』など。木村伊兵衛写真賞、産経児童出版文化賞大賞など受賞多数。

(朝日小学生新聞2025年7月1日付)

※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。