読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回は「しゃもじ なぜくっつかない?」という質問に答えます。

4年生(東京都)Nさんの疑問

前に使っていたしゃもじは表面がツルツルして、よく米つぶが付いていましたが、新しいしゃもじは表面がぶつぶつしていて、米つぶがまったく付かなくなりました。ぶつぶつしたしゃもじはなぜ米つぶが付かないのですか?

くっつく面が少ないから

マーナ 開発部 プロダクトデザイナー 岩崎有里子さん

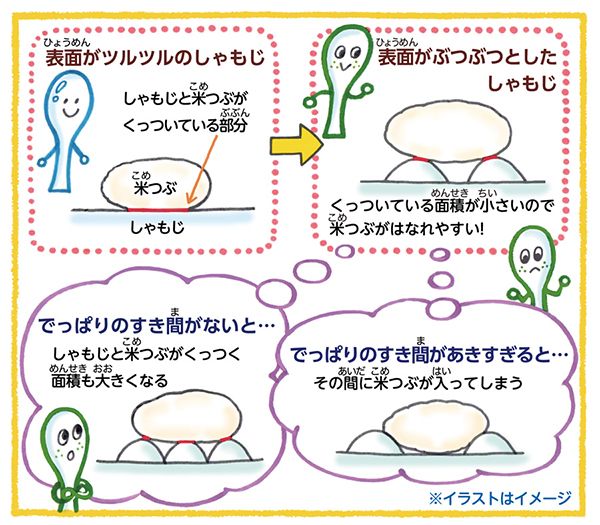

ぶつぶつとしていることで、しゃもじと米つぶのくっつく面積が小さくなり、米つぶがはなれやすくなるからです。ぶつぶつの密度を調整すると、さらに米つぶが付きにくくなります。

適度な間隔でぶつぶつを配置

質問に答えてくれたのは、キッチンやそうじで使う道具を作る会社・マーナの岩崎有里子さんです。岩崎さんは米つぶの付きにくさとご飯の混ぜやすさにこだわった「極しゃもじ」を開発しました。このしゃもじも、表面はぶつぶつとしています。

「表面がぶつぶつとしていることで、しゃもじと米つぶのくっついている面積が小さくなるので、米つぶがはなれやすくなります」

この会社では、ほかにもしゃもじを作っていますが、さらに米つぶが付きにくくするため、「極しゃもじ」には、ぶつぶつがより密に配置されています。すき間があきすぎると、その間に米つぶが入ってしまい、くっつく原因になるからです。でもあまりにすき間なくぶつぶつを配置すると、しゃもじと米つぶがくっつく面積が大きくなってしまいます。そのため、すき間は米つぶの大きさに合わせた適度な間隔である必要があるのです。特に米つぶが付きやすい、しゃもじの周りの部分にも、すき間が広がることなく、均等にぶつぶつの加工がされています。

また、先の部分がうすくなっているため、しゃもじが米にすっと入り、米をつぶしにくいのもポイント。米をつぶすとのりのようになって、米つぶが付きやすくなるからです。

水につけて使うと効果的

2016年に発売された「極しゃもじ」。ほかにもしゃもじを作っていましたが、「さらに良い商品が作れるのではないか」という思いから、開発が始まりました。

米を作ったり売ったりする人たちの組織「全国米穀販売事業共済協同組合」や、米の専門家である「お米マイスター」に意見を聞きながら、約1年半、10本以上の試作品を作って、ようやく完成。約500万本売れるヒット商品になりました。同じ形で、さらに米つぶがくっつきにくい樹脂を使った商品も発売し、より良いものを作り続けています。

使った人からは「今までは米つぶが付くので、ご飯をよそうことが面倒だったが、そのストレスがなくなった」などと好評だといいます。岩崎さんは「予想以上の反響。とてもうれしい」と顔をほころばせていました。

ぶつぶつしていないしゃもじでも、米つぶが付きにくくなる方法について、岩崎さんは「水でコーティングすると、米つぶが付きにくくなる」と話します。しゃもじをこまめに水につけて使うことが効果的です。

お手入れも大事

ぶつぶつのしゃもじでも、米つぶの一部が洗い残されていることで、米つぶが付く原因になります。スポンジではなく、しゃもじを傷つけないようにやわらかいブラシで、ぶつぶつの間もしっかり洗うことがおすすめです。

また、しゃもじに傷が付いていると、そのすき間に米つぶが入りこむ可能性があります。傷が付いたら新しいものに買いかえましょう。

(大井朝加)

(朝日小学生新聞2025年5月27日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。