江戸時代のなぞの浮世絵師、東洲斎写楽。デビューからわずか10か月で消えたため、その正体をめぐり、さまざまな説があります。はたして、だれだったのでしょう?

デビュー10か月で姿を消した、なぞの浮世絵師

Q どんな絵師だった?

A 役者の顔の特徴を強調した「大首絵」が評判に

江戸時代に人々の生活や観光地などの自然をかいた版画「浮世絵」がはやりました。浮世絵には、女性をえがく美人画、歌舞伎俳優をえがく役者絵、観光名所などの人気スポットをえがく風景画など、さまざまなものがありました。

やがて、複数の版木(文字や絵をほった木)を使い、さまざまな色を重ねる多色ずりが発明され、にしき絵とも呼ばれるように。多くの絵師(絵かき)が人気を集めました。

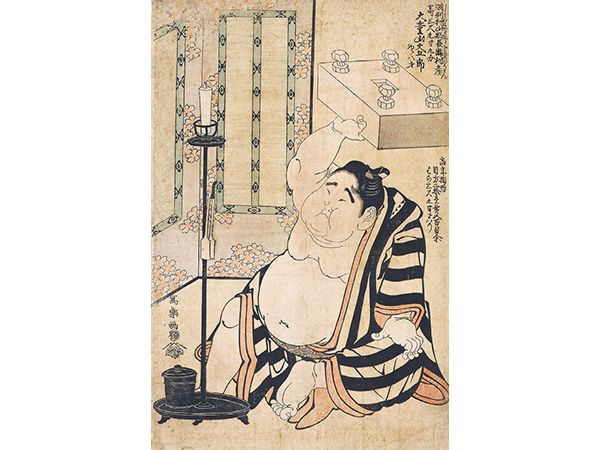

江戸時代の後期にさしかかった1794年、歌舞伎役者をえがく大判のにしき絵が28枚もまとめて出版されました。作者は東洲斎写楽。まったく無名の絵師でした。

むねから上を大写しにかいた「大首絵」と呼ばれる作品で、キラキラと光る雲母という鉱物の粉を絵の具に混ぜた、「雲母ずり」と呼ばれる特殊な技術も使われています。役者の顔の特徴を強調したり、しばいのなかでの動きやしぐさをかきこんだりする独特な作風が注目され、江戸の町で評判となりました。

写楽を売り出したのは、今年のNHK大河ドラマでおなじみの蔦屋重三郎(蔦重)。今でいう出版プロデューサーでした。蔦重は、しばいの関係者をスポンサーとして、歌舞伎をもり上げる目的で、写楽を売り出したようです。しかし、写楽の作品はあまりに役者の姿を生々しくかいたため、えがかれた役者からいやがられました。話題となった割に、長く続くヒットとはならなかったようです。

Q 写楽の正体は?

A 能役者・斎藤十郎兵衛が有力

写楽はデビューからわずか10か月で140点以上の作品を発表した後、とつぜん姿を消しました。「なぞの絵師」と呼ばれるのはそのためです。江戸時代の『浮世絵類考』という書物には、写楽は阿波国(いまの徳島県)の能役者、斎藤十郎兵衛だとあります。

第2次世界大戦後、写楽の作品が改めて注目され、これほどのすぐれた画家が無名なわけがない、きっと有名な画家が写楽を名乗って作品を発表したにちがいないという意見が強まり、さまざまな別人説が生まれました。喜多川歌麿、葛飾北斎、円山応挙、山東京伝といった絵師や作家のほか、蔦重自身や、外国人がその正体だとする説まで登場しました。

今では研究が進み、斎藤十郎兵衛が写楽であったのは、ほぼうたがいのない事実だとみられています。1997年には埼玉県越谷市の法光寺に残る過去帳(亡くなった人の名簿)に斎藤十郎兵衛の名前が見つかり、話題となりました。

メモ

「世界三大」の評価は誤解のたまもの?

写楽はオランダのレンブラント、スペインのベラスケスという世界的な画家と並ぶ「世界三大肖像画家」として紹介されることがあります。ユリウス・クルトというドイツの美術研究家がその発信元とされています。しかし、クルトが書いた本にはそのような内容は見られません。

浮世絵研究家の仲田勝之助が1920年代に書いた本などで、写楽をレンブラント、ベラスケスと同じくらいすぐれた肖像画家として紹介していました。世界三大肖像画家という評価は、それとクルトの話題が混ざって伝わってしまったようです。

■解説者

安田清人

歴史編集者(三猿舎代表)

(朝日小学生新聞2025年7月26日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。