戦後80年 核兵器なくす道 考えて

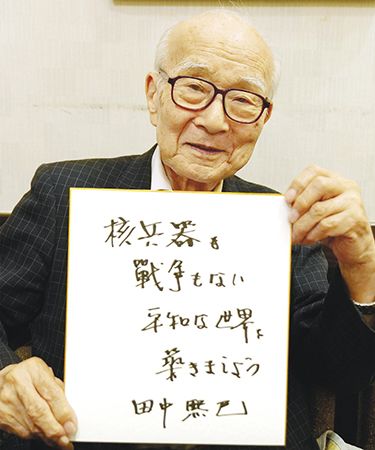

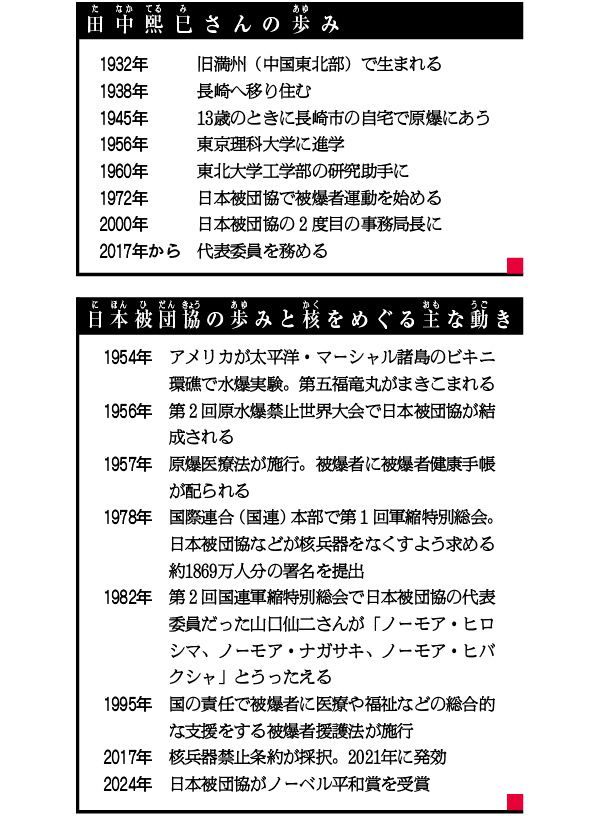

「核兵器をどうしたらなくせるか考えてほしい」。2024年にノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)代表委員の田中熙巳さん(93歳)はそう語りかけます。アメリカ軍が長崎に原子爆弾(原爆)を落として、きょう8月9日で80年です。小学生へのメッセージを聞きました。(正木皓二郎)

「ピカーッと、ものすごい光だった」 中1のとき長崎で原爆にあう

1945年8月9日午前11時2分、アメリカ軍は長崎に原爆を落としました。「ピカーッと、ものすごい光だった。死の恐怖を感じて自宅の2階から1階にかけ下りていると、まわりの色が変わっていった」。1階のたたみにふせたとたん、中学1年生だった田中さんは気を失ったといいます。

田中さんの家は原爆が落とされた爆心地から3.2キロほど離れた場所でした。この日は学校に行く予定でしたが午前7時50分、敵の飛行機が間近にせまっていることを知らせる空襲警報が発令。8時30分に解かれましたが、そのまま空襲のおそれを知らせる警戒警報が鳴り続けました。「もういい加減、解除されると思っていた。そこに爆撃機が来るなんて」

激しい爆風が田中さんの家をおそいました。意識をとりもどした田中さんの体には、大きなガラス戸がかぶさっていました。家のなかはぐちゃぐちゃでしたがガラス戸は奇跡的にわれず、田中さんにもけがはありませんでした。

原爆は1発でしたが、近所の人たちはみな「自分の家に爆弾が落ちた」とさけんでいたといいます。原爆のパワーはそれほど強く、人々は建物などの下じきになって亡くなったそうです。田中さんも爆心地の近くに住んでいた5人の親族を失いました。

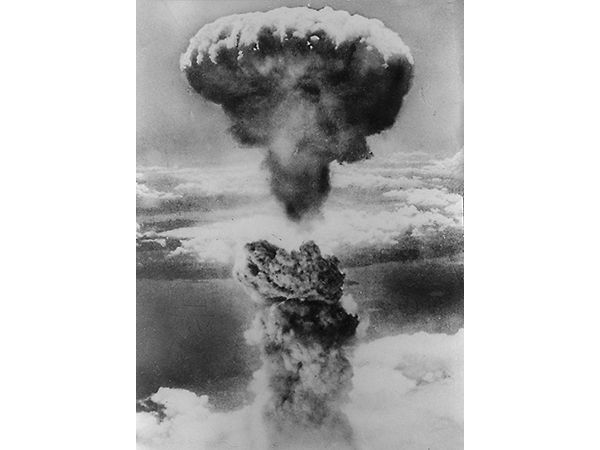

長崎の原爆

アメリカ軍は初めは福岡・小倉を第1目標にしていました。ところが、空の上から原爆を落とす地点が見えなかったことから、第2目標の長崎に落としました。その年の終わりまでに、当時の長崎市の人口のおよそ3分の1にあたる約7万4千人が亡くなったと推計されます。

◇

戦後80年 ノーベル平和賞を受けても危機感

日本被団協代表委員 田中熙巳さん

「ビキニ事件」きっかけに被爆者運動

田中さんは長年、核兵器のない社会をめざす被爆者運動にかかわってきました。しかし、小さいころは「軍人になりたいという夢があった」と明かします。

「5、6歳のころから『海軍に行きたい』とまわりに話していた。海軍だと、戦争で死んでも海にしずめるから」。このころの日本は中国と戦争を始め、1941年、アメリカなどとの太平洋戦争に向かっていく時代でした。それだけ戦争は身近なもので、「大きくなったら軍人になるのが当たり前だと考える時代だった」といいます。

子どもたちは今の中学校に進んでも、戦争のために工場などで働かされました。田中さんも運動場をたがやして畑にしたり、落としあなをほり、けずった竹やりをつめこんだりしたといいます。

戦後、田中さんが被爆者運動にかかわるきっかけとなるできごとがありました。1954年3月、マグロ漁船の第五福竜丸がアメリカの水素爆弾の実験にまきこまれる「ビキニ事件」が起きたのです。

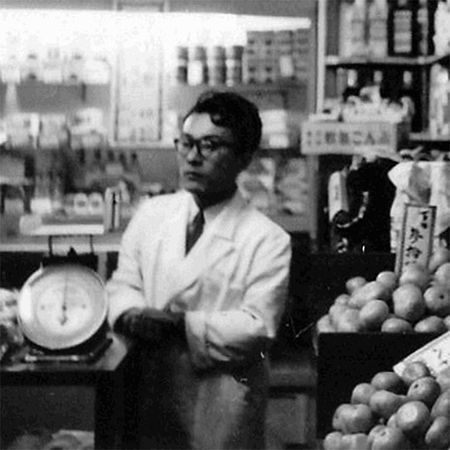

この事件をきっかけに原水爆実験をやめるよう求める署名運動が全国に広がりました。大学受験のために東京でくらしていた田中さんも、なかまと署名を集めてまわりました。「それまで被爆者であることはあまり明かしていなかった。日本の被害を伝えていくなかで話すようになった」といいます。

被爆したとき、「家のガラスがなぜわれなかったのか」という疑問をきっかけに東京理科大学に進学。研究者の道に進み、1972年から日本被団協の被爆者運動にかかわり始めました。

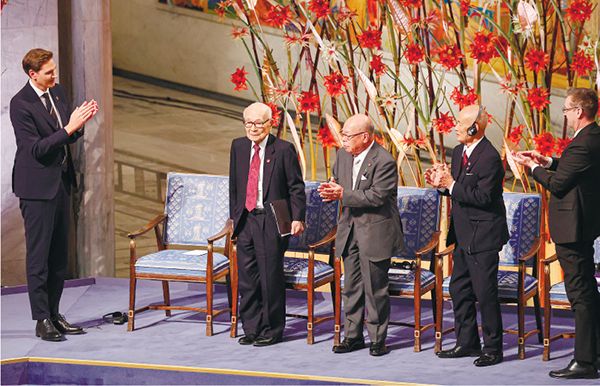

証言を聞き、対話し、運動につなげて

日本被団協は2024年、ノーベル平和賞にかがやきました。田中さんは、ロシアが核兵器の使用をちらつかせるなど、今のきびしい世界の状況が背景にあったと受けとめています。「80年間、核兵器を使わせなかった被爆者たちの努力がこわされようとしている。被団協にもう一度がんばってもらいたいというのが理由でしょう」

田中さんは核兵器をなくすために、世界の若者による大きな運動が必要だと感じています。「受賞から半年以上たつが、大きな運動につながっていない」。世界には核弾頭が1万2200発以上あるとされます。「そのこわさを若い人にもっと伝えなくてはいけない」

小学生には「みんなで力を合わせよう」と呼びかけます。「世界はいつか使おうと思っているから核兵器を持っているわけです。被爆者の証言を積極的に聞いて、早くなくさせるためにはどうしたらいいか考えて。まわりと対話をして、大きな運動にしてほしいです」

(朝日小学生新聞2025年8月9日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。