30年前、太陽以外の星の周りを公転する「系外惑星」が初めて見つかりました。ホットジュピターやスーパーアースなどがあります。「生命の星」もあるのでしょうか?

太陽以外の星の周りを公転 発見から30年

Q どんな星なの?

A 約6千個、軌道や重さなどにさまざまな特徴

惑星といえば、地球のように太陽の周りを回る(公転する)太陽系惑星を思いうかべる人が多いでしょう。これに対して、太陽以外の星の周りを公転する惑星を「系外惑星」と呼びます。

夜空でかがやく星のほとんどは太陽と同じように、自ら光を発する恒星です。恒星は銀河系だけで、数千億個にのぼるとみられています。ということは、宇宙には惑星をともなった恒星がたくさんあると想像できますね。

そのような考えは古くからありました。17世紀のフランスでは、恒星の周りの惑星のそれぞれに生命世界があるという物語がベストセラーにもなりました。

しかし惑星は光を発しないため、見つけるのが難しいです。初めて観測されたのは1995年。発見したミシェル・マイヨールさんはこの功績で、2019年にノーベル物理学賞を受賞しました。

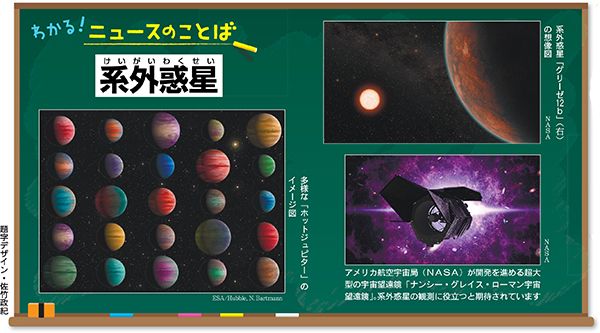

それから30年で見つかった系外惑星は約6千個。太陽系の惑星とはちがう、さまざまな特徴のある星があるとわかってきました。

たとえば、中心星(恒星)のごく近くを短時間で公転する巨大なガス惑星「ホットジュピター」や、極端なだ円軌道をえがき公転する「エキセントリックプラネット」、地球に比べて質量(重さ)が数倍ほどある岩石惑星「スーパーアース」などです。

Q なぜ注目されている?

A 地球以外に生命がいる星があるかも? 60あまりが候補

科学の分野のうち物理学、化学、地学は、全宇宙で共通する法則を追い求める学問です。ところが生物学は宇宙共通とは言えません。私たちは地球の生命しか知らないからです。地球以外に生命がいる可能性を探るのは、本質的に難しいのです。

そこで第一歩として「液体の水が存在する環境」の系外惑星を探しています。少なくとも私たちが知る生命にとって、欠かせない条件だからです。大気の影響も考え、液体の水が安定して存在する範囲をハビタブルゾーンと呼びます。

惑星が公転する軌道が中心の星に近すぎると暑すぎますし、遠すぎると寒すぎます。地球と似た大きさや質量を持つ金星は、かつて水があったかもしれないと考えられています。しかし、地球より太陽に近く、今は温度が高すぎて液体の水は存在できません。太陽系の惑星では、地球だけがハビタブルゾーンに入っています。

「ハビタブルゾーン内の岩石惑星かもしれない」という条件のもと、60あまりの系外惑星が候補にあがっています。

最近のニュース

地球から40光年の距離 水が存在する系外惑星?

2024年5月、日本をふくむ国際的な研究チームが、地球から40光年(1光年は約9兆4600億キロメートル)の距離に、大気や水が存在する可能性がある系外惑星を見つけました。宇宙の規模から考えると「とても近い」といえます。

見つかったのは金星や地球とほぼ同じ大きさの「グリーゼ12b」。この惑星は、恒星のごく近くを公転しています。しかし恒星の温度が低いため、そこから受ける日射量は金星と同じくらいと見積もられています。グリーゼ12bの表面には、過去に液体の水があったか、条件によってはいまも水が存在する可能性が残されているとのことです。

解説者

瀧澤美奈子

科学ジャーナリスト

(朝日小学生新聞2025年8月16日)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。