昔の人々がつくった墓、古墳。そこには当時の社会を知るヒントがつまっています。大阪府の大山古墳(伝仁徳天皇陵)でも最近、おどろきのニュースがありました。

有力者の墓で、国内最大の前方後円墳

Q どんな古墳なの?

A 世界文化遺産。仁徳天皇の墓といわれるが、他の意見も

3世紀から7世紀にかけて、日本列島では多くの古墳がつくられました。土を盛った古代のお墓で、この時代を古墳時代と呼びます。

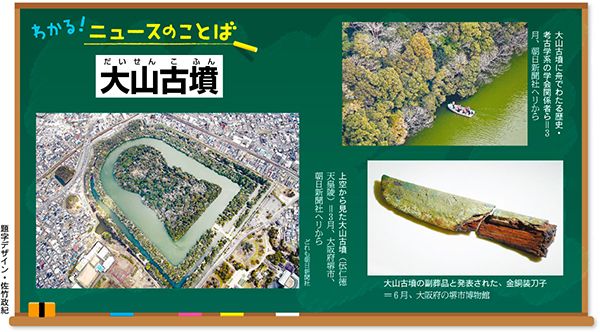

古墳を上から見ると、円や正方形などさまざまな形があります。中でも有力者がおさめられたのが前方後円墳です。円と方形をくっつけたような形をしています。規模もいろいろで、より大きいほど強い権力者の墓だとされます。

最も巨大なのが大阪府堺市の百舌鳥古墳群にある大山古墳です。5世紀中ごろにつくられました。全長は486メートル。いまは三重のほりに囲まれています。

大変な工事でつくられたようで、1日2千人が働き、15年8か月かかったとの試算もあるほどです。中国の秦始皇帝陵やエジプトのピラミッドなどと並ぶ巨大なモニュメントとして、2019年にはユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界文化遺産に登録されました。

大山古墳にはだれが眠っているのでしょうか? 一般には、日本で最も古い歴史書とされる日本書紀などに登場する仁徳天皇とされています。ただ、そうではないとする考えもあります。ただ、その規模から考えて、眠っている人が当時の日本列島を治めた大王クラスなのはまちがいありません。

日本から使いがおくられたと中国の歴史書に記録が残る「倭の五王」の1人とみる意見もあります。

Q 発掘や研究はできる?

A 宮内庁が管理。一般の研究者は入れなかったが、変化のきざし

実は大山古墳は、多くの古墳が指定されているような法律上の「文化財」ではありません。管理するのも文化財を受け持つ文化庁ではなく、皇室を担当する宮内庁。一般の人の立ち入りはかたく禁じられています。天皇家の墓所である「陵墓」として安らかな環境を保たなくてはならない、とされているからです。

宮内庁は大山古墳を「仁徳天皇陵」としています。修理などのときに最低限の発掘をすることはあっても、一般の研究者たちによる発掘調査は認めていません。そのため、この古墳がどんなつくりで、どんなお棺がうめられているのか、どんな副葬品があるかなど、くわしいことはわからないのです。

ただ、宮内庁の調査結果も公開されるようになりました。近年は墳丘のまわりを囲むつつみで、はにわの列や石じきが見つかり、話題になりました。今年3月には、公開を求めてきた学界の専門家たちに戦後初めて墳丘への立ち入りが認められました。限られた人しか入れなかった陵墓も、少しずつ身近なものになってきたようです。

最近のニュース

副葬品の小刀など意外な所で発見

確かな実物はこの世にないとされてきた大山古墳の副葬品。それがこの夏、意外な所で見つかりました。東京の国学院大学博物館が美術商から手に入れた刀子(小刀)とかっちゅうの破片で、包み紙に「仁徳帝御陵」などと記されていたのです。

実は大山古墳では1872年、そうじ中に石棺やかっちゅうなどが目撃され、絵も残っています。そのとき副葬品はうめもどされましたが、取りこぼしがあったようです。このとき見つかった石室は墳丘の前のほう。墓の中心である後円部には、より豪華な品があったのかもしれません。

■解説者

中村俊介

朝日新聞大阪本社文化部・編集委員

(朝日小学生新聞2025年8月29日)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。