日本の伝統芸能の一つである歌舞伎の世界をえがいた映画『国宝』がこの夏、大ヒットしました。歌舞伎は江戸時代から続く演劇ですが、どのようなものなのでしょうか?

江戸時代から続く演劇、演じるのは男性

Q いつ、どのように始まった?

A 女性芸人の阿国が始めた「かぶきおどり」が原点

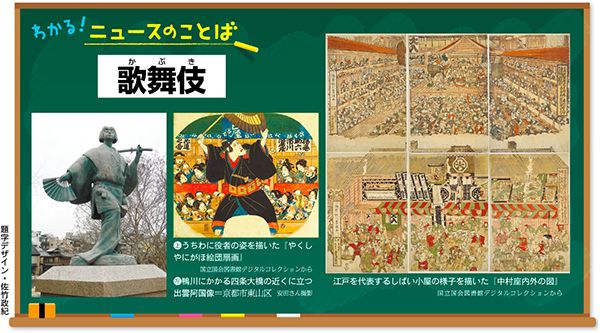

江戸幕府が開かれた1603年、京都の女性芸人、阿国(出雲阿国)が、男性の姿でおどる「かぶきおどり」で人気となりました。水晶の十字架を首にかけ、赤いこしみのをつけるなど、みんながおどろくような姿でおどりを披露。この「かぶきおどり」が、歌舞伎の始まりだといわれています。

「かぶき」とは、「かたむく」の古い言い方の「かぶく」から来ているとされます。当時、派手な衣装を着て常識はずれな行動をとる人を「かぶき者」と呼んでいたことから、阿国のおどりを「かぶきおどり」と呼んだようです。

阿国の影響で、女性が演じる女歌舞伎や、未成年のあかしである前髪のある美少年たちによる若衆歌舞伎が生まれました。しかし、熱狂的なファンが人気の役者をめぐって争いごとを起こすといった問題が起き、幕府は風紀が乱れるという理由で、女歌舞伎や若衆歌舞伎を禁止してしまいます。

その後、「かぶき」は前髪をそった成人男性が演じる、ドラマ性が強い演劇「歌舞伎」に変わりました。

17世紀後半の元禄時代に、歌舞伎は黄金期をむかえます。江戸で人気の初代市川團十郎は、超人的な英雄が登場する「荒事」の芸を発展させました。一方、上方(京都や大阪)で人気の初代坂田藤十郎は、現実の社会を舞台とする「和事」の芸を生み出しました。

Q どう発展し、定着した?

A 人形浄瑠璃などを取りこみ、庶民の文化の中心に

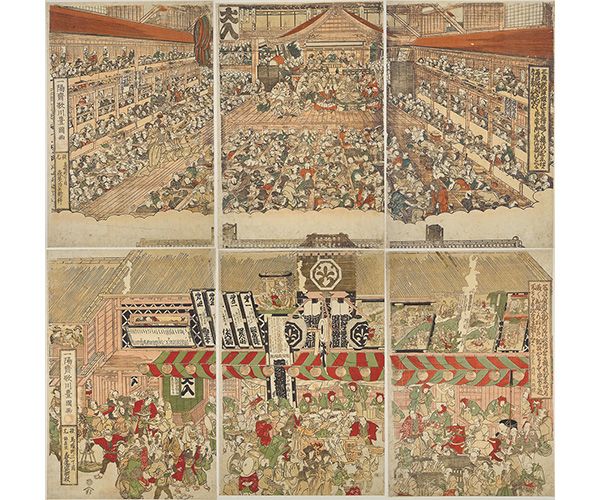

NHK大河ドラマ『べらぼう』でおなじみの蔦屋重三郎が生まれた18世紀中ごろ、大阪で始まった人形浄瑠璃(いまの文楽)と呼ばれる人形しばいが人気を集めました。歌舞伎の人気は落ちこみましたが、18世紀後半になると人気を盛り返し、人形浄瑠璃でヒットした物語を歌舞伎に取り入れた作品を次々に上演しました。

中でも平安時代の貴族・菅原道真をテーマにした『菅原伝授手習鑑』や、源氏と平家の合戦で活躍した源義経をえがく『義経千本桜』、江戸時代のあだ討ち(主君や親などを殺した人に仕返しすること)の事件をヒントにした『仮名手本忠臣蔵』は三大名作とされ、今でも歌舞伎や文楽で上演されます。

歌舞伎は江戸時代のファッションや出版の世界にも強い影響をあたえました。歌舞伎ファンは歌舞伎の台本はもちろん、人気役者をえがいた役者絵を買い求め、髪形や着物もまねしました。こうして歌舞伎は、江戸や大阪などの都市に暮らす庶民にとって、なくてはならない娯楽と文化の中心となったのです。

メモ

時代置きかえ 政治の批判も

歌舞伎の演目には、江戸の町人たちの世界をえがく「世話物」があります。ストーリーがわかりやすい作品も多いです。江戸時代より前の人物や出来事をえがいた作品は「時代物」といわれ、源義経のようにいくつもの作品に出る人気者もいます。

時代物には、舞台を別の時代に置きかえた物語もあります。「忠臣蔵」は、元禄時代に起きたあだ討ち事件への幕府の裁きを批判する内容でしたが、幕府のおとがめをさけるため、室町時代に置きかえています。政治への不満をこっそりとはき出す「庶民の知恵」だったのでしょう。

■解説者

安田清人

歴史編集者(三猿舎代表)

(朝日小学生新聞2025年9月6日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。