立命館大学教授が考案したトレーニング

黒板の文をノートに写せない、先生の話をしっかり聞けない――。そんな子の助けになりそうなトレーニングが「コグトレ」です。宮口幸治さん(立命館大学教授)が考案しました。学力の土台を強化するので、勉強が得意な子にも役立ちそうです。(編集委員・沢辺雅俊) ※2022年12月9日付の記事を再掲載

注意力や記憶力アップ 楽しみながら続ける

宮口さんは精神科の医師であり、少年院で10年以上働くなかで非行少年といわれる子どもたちに出会ってきました。見る力や聞く力、想像する力などが弱く、そのために聞きまちがえたり、他者との関係で失敗したりする子が大勢いました。こうした子たちと向き合い、試行錯誤しながら考案したのがコグトレです。

コグニティブ(認知の)機能に特化したトレーニングで、勉強にかかわる「学習面」、人とやりとりをする「社会面」、体を動かす「身体面」の三つから、必要な力を補うねらいがあります。

たとえば見る力が弱いと、黒板に書かれた内容をノートに写すことができず、漢字を書くのも苦手に……。聞く力が弱いと、先生が話す内容が頭に入ってきません。友だちの気持ちがわからなければ、けんかになり、体を器用に使えないと、からかわれかねません。宮口さんは「これらは学校で体系的に教えられているわけではないので、十分に身についていない子も多い」と考えます。

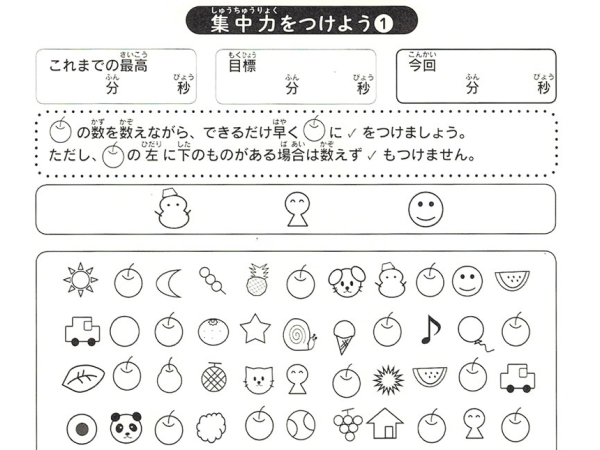

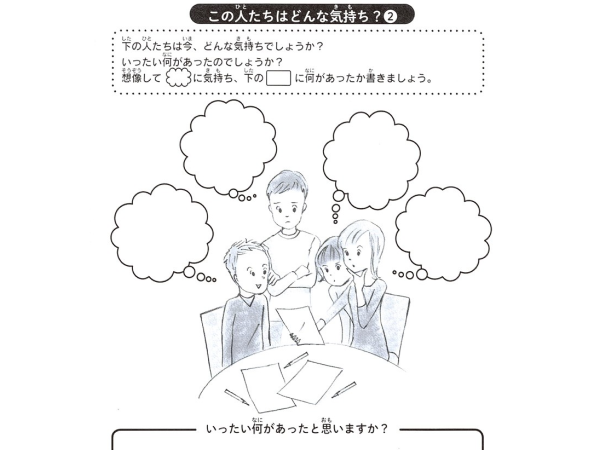

どのようなトレーニングなのでしょうか。例1では、すばやくリンゴを数えます。ただし、となりに雪だるまなどがある場合は数えないルールなので、注意力(集中力)が必要です。例2では、描かれた人の気持ちを想像します。また、身体面のコグトレでは、新聞紙を丸めた棒をまわすなどして、イメージどおりに体を動かせるようになることをめざします。

「学習」「社会」「身体」の三つの面のうち、小学生にとって優先度が高いのが学習面。コグトレに取り組むことで、記憶するためのこつ(工夫)が身についたり、しっかり聞く構えができたりするそうです。勉強を得意にしている子の場合も、注意力や記憶力などがより強化されるといいます。学校で取り入れる例も広がっており、とくに「朝の会」で5分間、取り組む事例がめだちます。

コグトレをそれぞれの家庭で用いる場合、どのように進めればいいのでしょうか。宮口さんは「できれば毎日、少なくとも週に2回はやるといい」。長くても20分、それほど難しくないものを楽しみながら続けるのがポイント。家族で取り組み、親ができない問題を子どもが教えるようなことがあれば、やる気が高まるかもしれません。4か月ほど続けると、効果があらわれることが多いそうです。

宮口さんは「子ども自身はみんなと同じように、いろいろなことができるようになりたいと思っている。トレーニングをする前に親が『できないのも個性』と考えるのは、改善の可能性をつぶすことになるのでは」と話しています。

朝小プラス子育て

宮口幸治さん

立命館大学教授。児童精神科医で臨床心理士。主な著書に『ケーキの切れない非行少年たち』『医者が考案したコグトレ・パズル』など

(朝日小学生新聞2022年12月9日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。時事問題に出そうなニュースから勉強アドバイスまで、中学受験に役立つタイムリーな記事が盛りだくさん!