読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回はMさん(千葉県・4年)から寄せられた「塩分をとりすぎるとどんな影響がありますか?」という質問に答えます。

Mさん(千葉県・4年)の疑問

カップラーメンを食べていたとき、「汁をたくさん飲んだら塩分のとりすぎになるからいけないよ」とお母さんから注意されました。塩分をとりすぎるとどんな影響がありますか?

東京都栄養士会栄養ケア・ステーション コーディネーター 大場泉さん

食塩の成分であるナトリウムは、体液の濃度を一定に保とうとします。塩分をとりすぎると、血圧が上がるなどの影響がでることがあります。

血管に抵抗かかり血圧上がる

塩は健康を保つ役割も

東京都栄養士会の大場泉さん(栄養ケア・ステーション コーディネーター)に聞きました。

食塩の主な成分は、塩化ナトリウムです。料理に塩味をつける調味料としてよく使われます。実は、人間の血液や消化液など体液にも塩分がふくまれています。食べ物の消化を助けたり、細胞を守ったりといったはたらきがあります。汗をかいたときは、水分といっしょに塩分も失われます。

このように、健康を保つために塩は欠かせないものですが、とりすぎると、体に影響が出ることがあります。

ナトリウムには体液の濃度を一定に保とうとするはたらきがあります。塩をとりすぎると、血液中のナトリウムの濃度が高くなり、濃度を下げようとするために水分を多くとりこむようになります。

その結果、体をめぐる血の量が増え、細い血管のかべにかかる抵抗が高くなり、血圧が上がるとされます。

塩からいものを食べすぎると、のどがかわきます。これは体の中の塩を水でうすめようとしているためと考えられます。

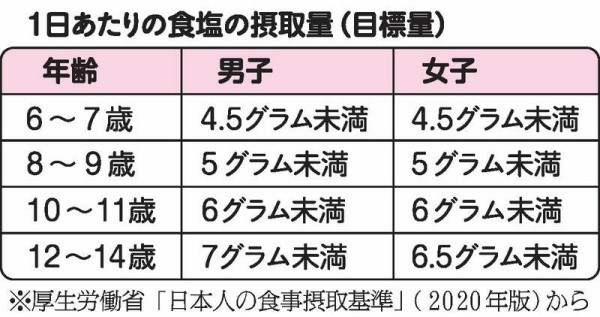

それでは、1日あたりどのくらいの塩をとればいいのでしょう。

厚生労働省は、子どもたちが1日にとる塩の量の目標値を示しています。

例えば、8歳~9歳は5グラム未満、10歳~11歳は、6グラム未満がのぞましいとされます=表。

ラーメンの汁飲みすぎないで

大場さんは、塩をとりすぎないために、次のことを心がけてほしいといいます。

みそ汁、うどん、ラーメンなど汁の多いものを食事でとるときは、汁を飲みすぎないようにします。

また、冬は、おでんを食べる機会が多いかもしれません。ちくわなどの練り物はもともと塩分が多いので、汁といっしょに食べると、塩をとる量が増えることになります。

味がついているものに、調味料をつけ加えるのをひかえます。

たとえば、ポテトフライに、ケチャップをつける。照り焼きチキンに、タルタルソースをかける。どちらも、もとの食べ物に塩分がふくまれています。

しょうゆやソースを使うときはお皿に出して食べましょう。コロッケを食べるときに、ソースを入れ物からそのまま出すと、使った分量が実感しにくくなります。お皿に出して、つけて食べるようにすれば分量も目に見えやすくなります。

バナナやミカンを

バナナやミカンなど、カリウムをふくむくだものをとることもすすめます。カリウムはナトリウムを体の外に出しやすくするはたらきがあり、とりすぎた塩分を調節するのに役立つそうです。

大場さんは、「成長期の子どもたちは、しっかり食べることが大切です。そのうえで、塩分が多い食べ物を少し減らすなど、できることから始めてください」と話しています。(前田奈津子)

疑問解決☆なるほどね!

朝日小学生新聞で週に1回連載の、読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。

(朝日小学生新聞2022年12月27日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。