読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回は小学生6年生(愛知県)から寄せられた「日本語はなぜ文字の数が多い?」という質問に答えます。

小学生6年生(愛知県)の疑問

漢字の勉強をしていた時に、英語のアルファベットよりも、日本語の文字の数が圧倒的に多いのはなぜだろう、と思いました。特に漢字はたくさんありすぎて、覚えるのが大変です。

立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所 久保裕之さん

漢字は、言語の音と意味を表す「表語文字」です。言葉が増えるのにしたがい文字が生み出されていったから、こんなに数が多いのでしょう。さらに日本では、漢字をくずしたひらがな、一部をぬき出したカタカナが生まれました。3種類の文字を使う世界でもめずらしい言語になったのです。

表したいものの数だけ文字が生み出されたから

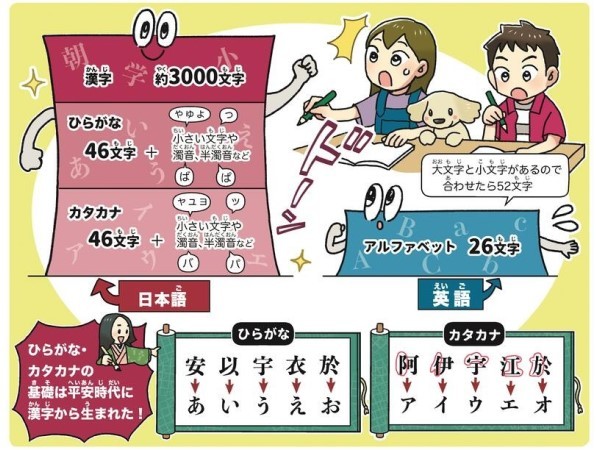

日本語の文字の数はどれくらいあるのでしょう。漢字は、法律や新聞の表記などで一般的に使われる「常用漢字」が2136文字、これにふくまれないけれど人の名前に使える「人名用漢字」が863文字、計約3千文字あります。ひらがな、カタカナは46文字ずつあり、それぞれに小さい「っ(ッ)」や「ゃゅょ(ャュョ)」、「ば(バ)」などの濁音、「ぱ(パ)」などの半濁音もあります。

それに引きかえ、英語などで使うアルファベットは、小文字と大文字がそれぞれ26文字あるだけです。

漢字の歴史や成り立ちにくわしい久保裕之さんは「漢字は、音と意味を持つ『表語文字』です。同じ『はな』でも『花』『鼻』『華』などと、表したいものの数だけあるので、おのずと数が多くなったのでしょう」と説明します。一方で、音を表す「表音文字」のアルファベットは26文字を使って、さまざまな単語を書くことができます。

ひらがな、カタカナの成り立ち

中国から日本に漢字が伝わった時期は1世紀ごろといわれます。使われるようになるのは、5世紀ごろからです。しかし、「中国語のために生まれた漢字で日本語をすべて表すのは、無理がありました」と久保さん。例えば「山が高い」と表したい時、「が」と「い」に当たる漢字はありません。助詞や助動詞などには、同じ音の漢字を当てはめた万葉仮名を使うようになりました。

平安時代の8、9世紀ごろ、手紙や和歌を書く人たちの間で、万葉仮名をくずしたひらがなが生まれました。「安」が「あ」に、「以」が「い」に、といった具合です。同じ時期、万葉仮名の一部をぬき出したカタカナが、僧侶が読む経典などで使われるように。「阿」から「ア」が、「伊」から「イ」ができました。こうして、漢字、ひらがな、カタカナの3種類の文字が使われるようになったのです。

「有難う」で知る奥深さ

3種類もの文字を日常的に使って表す言語は、世界的に見てもめずらしいといいます。では、日本語を学ぶ海外出身の人はどう感じているのでしょうか。

東京都渋谷区にある日本語学校「長沼スクール」で学ぶイタリア出身のヴィゼンチニ・オレステさん(25歳)は、「イタリア語はアルファベットだけで表すので、日本語を学び始めた時は大変そうだと思った」と打ち明けます。「外国人から見たら、漢字はカッコいい。それが漢字を覚えるモチベーションになりました」。複雑な形の漢字を覚えるのがおもしろいといいます。

モンゴル出身のカジム・ジャナトさん(23歳)は「漢字の奥深さにふれたのは『有難う』の漢字を知った時。めったにないことをありがたく思う、という意味なんだと。言葉のもともとの意味を知ることが、漢字を学ぶ楽しさです」と話します。

漢字を学ぶ人たちへ、久保さんは「成り立ちから学ぶ方法もありますよ」とアドバイスします。漢字のもとは、約3300年前に亀のおなかの甲羅などに刻まれた甲骨文字といわれます。「『馬』の3本線は、馬のたてがみから、『乳』は母が子に乳を飲ませる様子から生まれたと考えられます。成り立ちやつながりを知ると、暗記ではない楽しさがありますね」

甲骨文字を調べたい人はウェブサイト「白川フォント」から

(朝日小学生新聞2023年5月16日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。