「漫画のアカデミー賞」を受賞

漫画「はだしのゲン」の作者、中沢啓治さん(1939~2012年)が、「漫画のアカデミー賞」とも呼ばれるアメリカの「ウィル・アイズナー漫画業界賞」の「殿堂入り」を果たしました。妻・ミサヨさん(81歳)のもとに8月、受賞トロフィーが届きました。

アイズナー賞の「殿堂入り」となった日本人はこれまで、手塚治虫さんや宮崎駿さん、「ポーの一族」で知られる萩尾望都さんたちです。

(朝日小学生新聞2024年8月24日付)

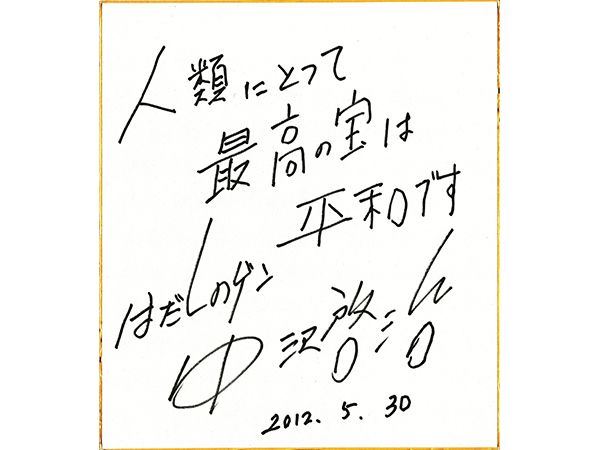

未来を担う子どもたちにこそ知ってほしい――。2012年に亡くなった中沢さんは、肺がんの宣告後も「命がつきるまで」という思いで戦争と原爆のおそろしさを語り続けました。生前、自伝『はだしのゲン わたしの遺書』の刊行にあわせてうかがった話を紹介します。(12年12月25日付の記事を再編集)

子どもたちに残したい思いを自伝に

学校の前で被爆

「ぼくが広島で被爆したのは、みなさんと同じ小学生のときのことです。1年生でした」

1945年8月6日、広島に人類史上初めて原爆が落とされました。そのとき中沢さんは、爆心地から1.3キロはなれた学校の校門前にいました。

コンクリート製の塀が、鉄をもとかす3000度以上の熱線を防いでくれたおかげで、中沢さんは奇跡的に無事でした。けれども、中沢さんのお父さん、姉、弟は爆風でくずれた自宅の下敷きになり、火に焼かれて亡くなりました。さらに4か月後には、原爆投下の日に生まれた妹まで栄養失調で命を落とします。

「悲惨な場面ばかりで、泣いている余裕もなかった」と中沢さんは当時をふり返ります。

終戦後は、お母さんと2人の兄のために毎日食事を作り、畑で野菜を育て、海岸でエビやカニをとって食料の足しにしていました。

生きることに必死の生活の中で唯一の娯楽がまんがを読むことでした。小学3年生でまんが家になることを心にちかい、24歳でデビューします。

母のためにかく

しかし、すぐに原爆のことをまんがにかいたわけではありませんでした。「ぼくは『原爆』という文字を見るだけで、死体がくさるにおいから腐乱した姿まで全部ぱーっと浮かんできますから、原爆から逃げまくっていました」

そんな中沢さんの気持ちを変えたのは、お母さんの死でした。

原爆後遺症に苦しみながらも、一生懸命働いて中沢さんたちを育ててくれたお母さんは、66年に60歳で亡くなりました。

火葬場で遺骨をひろってくださいといわれたときのことです。いくらさがしても、あるはずの骨がなく、白い粉のようなものが点々としているだけでした。

中沢さんは「放射能というやつは、大事な大事なおふくろの骨までうばっていきやがるのか」と、はらわたがにえくり返る思いをしたそうです。

そのときに、それまで正面から向き合うことをさけてきた戦争と原爆のことに向き合おうと腹がすわったといいます。

「ぼくに何ができるかといったら、まんがをかくことだけ。だから、まんがの中で徹底的に戦争と原爆の実態をかいてやろうと思ったんです。おふくろのうらみをはらしてやろうとね」

戦争や原爆、なくすために力を結集して

そんな思いをこめてかいた自伝的なまんがが『はだしのゲン』でした。全身が焼けただれ、むけた皮膚がお尻からふんどしのようにたれさがっていた人、全身にガラスがつきささってジャリジャリと音を立てていた人、死体をふんだ感触……。六歳の中沢さんが目に焼き付けた光景を、ありのままかいたのです。

73年、「週刊少年ジャンプ」で『はだしのゲン』の連載が始まると、「子どもにあんな残酷なまんがを見せるな」という声が届いたといいます。

「ぼくは、これからを担う子どもたちにこそ、昔日本で何があったのかを知ってほしいと思いました」

2010年に肺がんと宣告されてからは、中沢さんは車いすに乗ってでも講演会に出かけ、被爆について語ってきました。

「小学生のみなさんは、原爆と聞くと大昔のことのように感じるかもしれないけれど、いまの日本にも戦争や原爆の危険はひそんでいます。一度そうなってしまったら、もうひとごとだといって逃げられなくなるんです。戦争や原爆で人間の心と体がどうなるか、本の中にしっかりと書き残しました。本当のことを知って、もう二度とこういうことがおこらないように、みなさんの力を結集させてください」

朝小プラスまなび

朝小プラスBOOK

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。