年明けに神社やお寺に初もうでに行く人も多いのではないでしょうか。お参りの後に「おみくじ」を引く人もいるはず。そこで、「末吉と小吉ってどっちがいいの?」「凶を引いちゃったら、どうすればいいの?」など、おみくじにまつわる素ぼくな疑問について調べてみました。(沢辺雅俊)

今のようなおみくじは江戸時代中期から

「神意(神さまの意思)をきくくじは、奈良時代の書物『日本書紀』にまでさかのぼれますが、今のようなおみくじは江戸時代中期からです」。こう話すのは、国学院大学教授で神主でもある藤本頼生さん(神道学)です。

「大吉」「吉」「凶」など、おなじみのおみくじは、平安時代の延暦寺(今の滋賀県)のお坊さん「元三大師」がよんだ漢詩百首がもとになっています。江戸時代、番号が書かれた棒を箱から引き、番号に対応する紙(吉凶と漢詩が書かれたもの)で、運勢を占うのが広まりました。明治時代末期にはおみくじの自動販売機がつくられ、さらに広まりました。

小吉・末吉・吉・・・どれがいいの?

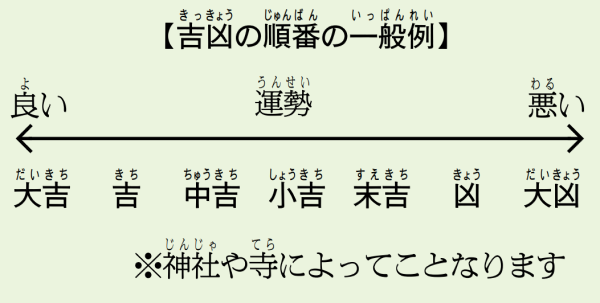

大吉が一番運勢がいいのは、みんな知っているはず。では吉と中吉ではどちらがいいか。「実は神社や寺によってちがう」と藤本さん。吉が上にくることも、中吉が上にくることもあります。

まぎらわしい小吉と末吉とでは、小吉のほうがいいとされます。末吉はもとは「未だ吉ならず」で、「未」だったのが「末」になったともいわれます。小吉と末吉の間に、半吉があることもあります。

大吉・凶の割合は神社や寺によってさまざま

では、大吉や凶が出る割合は決まっているのでしょうか。元三大師のおみくじでは基本は凶の割合は3割ほどでしたが、今は「これも神社や寺によってさまざま」と藤本さん。そもそも吉や凶が書かれていないものもあります。明治神宮(東京都)は、明治天皇とその皇后がよんだ和歌が書かれているだけ。伊勢神宮(三重県)のように、おみくじ自体がないところもあります。

傾向としては、お寺は元三大師の流れをくんで漢詩が書かれ、神社は和歌が書かれていることが多いそうです。

自分をふり返るのに役立てて

まずはお参りをして心を落ち着けます。その後、いざ、おみくじへ。

万一、凶が出たら、それを打ち消すために2回、3回と引くのはアリでしょうか。「1回引くからこそ意味がある」と藤本さん。「凶 失せ物多し」とあっても落ちこまず「忘れ物などに気をつけよう」と思うといいそうです。「引いたおみくじは木に結びつけず、持ち帰りましょう」

神社でのお参りは本来、「頑張りますので見ていてください」と神さまに伝えるもの。自分が努力するのが前提です。「良いのが出ても悪いのが出ても、自分をふり返るのに役立てるといい。一年の初め、神さまからのメッセージを『しるべ』として生かすといいでしょう」

朝小プラスまなび

(朝日小学生新聞 2015年12月29日付の記事をもとに再構成)