読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回は小学6年生(東京都)から寄せられた「空はなぜ青い?」という質問に答えます。

小学6年生(東京都)の疑問

雲一つない青い空が好きです。なぜ空は青いのですか? 前から疑問に思っていました。

理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 研究員 池田達彦さんの回答

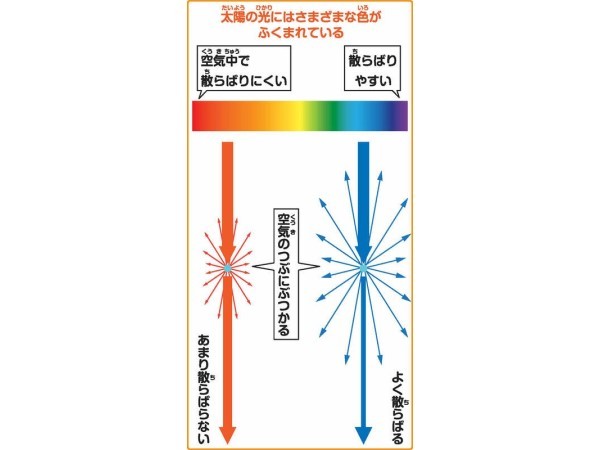

太陽の光にはさまざまな色がふくまれています。太陽の光が地球の大気に入ると、空気のつぶにぶつかって、青い光がよく散らばります(散乱します)。空を見上げると、青い光があちこちから目に入るので、青く見えるのです。

青い光が空気中でよく散乱するから

池田達彦さんは埼玉県和光市の理化学研究所で、光が物質にあたえる影響について研究しています。「空が青く見える理由は、物理学で説明できます」と、解説してくれました。

太陽の光は、紫、藍、青、緑、黄、だいだい、赤と、さまざまな色が集まった、白い光です。虹は、これらの光が分かれて見えるものです。太陽の白い光の中に、さまざまな色がふくまれていることがわかります。

私たちにとって、物の色が見えるとは、どういうことでしょう。

例えば新聞に印刷された青い文字の色が青く見えるのは、青インクにはね返った青い光が目に入っているからです。青以外の色の光は、青インクの部分が吸収しています。

物を見るときは、物からはね返った光が目に入り、脳に伝わることで、色を感じています。

では、空はなぜ青く見えるのでしょう。

五月晴れの「雲一つない空」を見上げると、何もないように思えます。でもそこには、地球をとりまく大気があります。空気です。

散らばる光

空気は私たちの目には見えませんが、窒素や酸素などの分子(小さなつぶ)でできています。

太陽の光が空気の中を通ると、空気のつぶなどにぶつかります。このとき、よく散らばる色の光と、あまり散らばらない色の光があります。

青い光は空気中であらゆる方向に散らばります。一方で、赤い光は空気中で散らばりにくく、まっすぐ進みます。

青い光は空気中で散らばり、空いっぱいに広がります。そして地上にいる私たちの目には、あちこちの方向から青い光がたくさん届いて、空が青く見えるのです。

夕焼けはどうでしょう。

昼に上にあった太陽は、夕方はかたむき、太陽の光は空気中を昼間より長く進むことになります。その間に青い光は散らばりきるので、夕方はあまり目に届きません。

赤い光は空気中であまり散らばらずにまっすぐ進み、夕方も目に届くので、空が赤く見えるのです。これが、夕焼けが赤い理由です。朝焼けも同じです。

空気中で、青い光が散らばりやすく、赤い光が散らばりにくいことは、19世紀後半にイギリスのレイリー卿という物理学者が計算で示しました。「レイリー散乱」といいます。今も物理学を学ぶ大学生は計算方法を勉強するそうです。

池田さんは「そういうものかな、と当たり前だと思っていることも、物理学で説明できます。すべての現象には理由がある。これが物理学のだいご味です」と話します。

雲はなぜ白い?

ちなみに、雲はなぜ白く見えるのでしょうか。

雲は水や氷の小さなつぶです。雲をつくる水や氷のつぶは、すべての色の光をはね返します。光はすべての色があわさると白く見えます。だから空に雲があると、白く見えるのです。

(朝日小学生新聞2023年5月2日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。